□作者:辛艾青

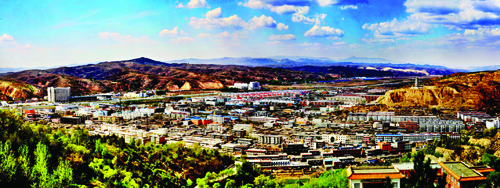

静乐,由来已久的兵家重镇。这里人杰地灵,物华天宝。这里,是三晋文化的发祥地之一,也是见证历史风云激荡的一方热土。

静乐坚守正义的热土

翻开典籍,即可看到静乐文韬武略,各领风骚。生员数以千计,贡生不乏其人,进士金榜题名者众多,遍布天下,更以军事人才享有盛誉。隋朝末期,单雄信、罗士信为农民义军领袖,为反隋兴唐立下了不朽功勋。宋代白重赞英勇善战,先后擢升刺史、检校太尉、大将军。明代骁将郭英随驾年深,曾调云南、辽东等地,以功升正迁户,至王东楼公瀚、辽东全州守备等职。明末清初,李述孔、李宗盛父子揭竿而起,聚众千余,积极声援支持李自成起义,反抗明朝封建压迫四十余年,有力地动摇了黑暗的封建统治。民国期间,农民张四则组织干草会暴动,反抗苛捐杂税与官绅压迫,沉重地打击了官府,虽惨遭杀害,却临死不惧,浩气凛然。清末,武泽霖、郭正、高佩天等参加孙中山创建的同盟会,积极参与辛亥革命。1912年,武泽霖、李镇华、高佩天等组织地方武装,推翻了清廷在静乐的统治,并组织了忻代宁公团静乐分团,奉命开赴大同讨伐清军,凯旋而归。仅此几例,足以说明有压迫,就有反抗;有斗争,必有为正义而赴汤蹈火的仁人志士。

此后,静乐县的军事人才更是层出不穷,不断涌现。据史料记载,从1937年到1942年,静乐地方武装先后有牺盟游击队、静乐支队、牺盟武装工作队、小工卫队、独立四连、静乐二大队、静乐游击队、敌后武工队等抗日队伍,总计兵力5000余人。其中,1937年把四个游击队集中编为抗日游击队,分别归七一五团、七一六团两部。成为三五八旅一支200余人的骨干队伍,也是静乐革命史上第一批老八路。这些地方武装先后被八路军改编,补充进正规部队。全县民兵基干队,从1937年到1947年发展为万余人,在艰苦卓绝的战争年代,静乐地方武装和民兵配合正规军作战,创造了人民战争和游击战术的光辉篇章。

从抗日战争到解放战争,静乐县参军人数达30000余人。同时,全县涌现出众多的支前模范,仅1940年,为支援抗日,组建担架队1455队,运输队1339队;1944年、1945年,全县上交军鞋23163双。正可谓“故土英才辈出,老区光荣永驻”(原北京市政协副主席刘涌为《静乐人物》题词)。