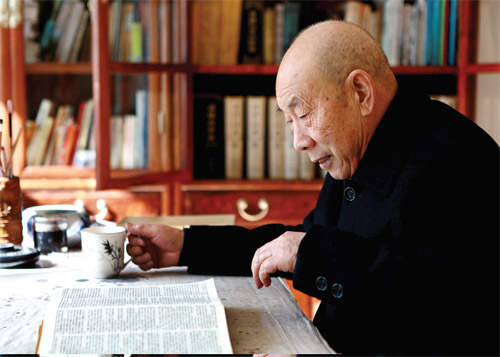

李宏如正在查阅资料 杨建伟 摄

唐有《古清凉传》、宋有《广清凉传》和《续清凉传》、明有《清凉山志》、清有《清凉山新志》和《钦定清凉山志》,但自清朝乾隆五十年后的200余年里,再未见清凉山新志刊行于世。

历史的车轮跨入了20世纪90年代,一部17万字的《五台山佛教·繁峙篇》与一部20多万字的《五台山佛教·繁峙金石篇》终于为《清凉山志》补上了浓重的一笔,从而消弭了百年缺憾。

一部足以传之后世的山志

清凉山乃五台山之别称。五台山的五个台顶中,南台在五台县,西台在繁峙,东、北、中三台则在两县的交界处。若上溯至唐以前,“南、北、中三台与今天的三台不同,现在的中台,当时叫南台;现在的北台,当时是中台;当时的北台,则在今天的北台之北,名大黄尖,亦称古北台。换句话说,唐代以前,北、西二台均在繁峙,其余三台为繁峙与五台县交界处,繁峙的重要性在五台县之上。”(山西大学历史系教授李裕民语)只是由于隋朝大业二年(606年)将驴夷县改名为五台县,人们误以为五台山就在五台县境内。后来,随着五台山寺庙的建设逐步向南移位,五台山的范围愈来愈小,人们几乎不知道半座五台山分布在繁峙境内。但是,要想全面了解五台山的历史,就不能不去研究曾经书写了五台山佛教灿烂篇章的繁峙这块土地。也可以毫不夸张地说,不了解繁峙,就不能算真正了解五台山。遗憾的是,以往的有关清凉山的志书,都只是侧重介绍五台县境内的寺院,且着重教化信仰。

《五台山佛教·繁峙篇》于1992年问世。全书除台顶与憨山、寺院分布、历代名僧、诗歌、神话故事诸章节与《清凉山志》大体相应外,还新增了五台山与繁峙的关系、历代佛教概况、佛教僧团组织、佛教宗派、佛教音乐五目。学者魏德东曾在《读书》杂志(1994年第1期)上撰文评价:“此志独辟蹊径,以科学精神为统帅,立足于田野调查的第一手资料,尤重介绍五台山佛教的时代变迁和现状,统古详今,是一部富有现代精神的今志。”较之于古志,其“在客观性、准确性、全面性上达到了较高的水平。”“足以藏诸名山,传之后世了”。其中“寺院分布”一目,根据作者田野调查的第一手资料,将繁峙境内所能找到的寺院一一著录,计56座现存寺院和126座古寺遗址,并记录了解放以来每座寺院的兴废。

作为《五台山佛教·繁峙篇》的一个组成部分,《五台山佛教·繁峙金石篇》于2005年正式出版。该书以寺院为单位分为18类,后附与之有关的民间信仰的庙碑。书中所收资料大致可分为碑、塔幢、铁器铭、铜器石器铭、摩崖石刻、题记和抄本等8类,其类型之多为同类著作中罕见。从数量上说,搜罗之富,超越古今。在明朝成化《山西通志》卷17碑目一门中,繁峙碑石仅有5通,清代《山右石刻丛编》也只收了5通,此书则收入145通(不计题记和铁器铭文),其数量超出前两书数十倍。特别是作为研究五台山佛教的第一手资料,其史料价值是同类志书难以企及的,正如李裕民教授所评价的:“此书的问世,可以说是五台山佛教一千多年历史上第一次盛举”。

而这两部书的编撰者并非佛门弟子,他是一位教外人士,他的名字叫李宏如。