——评稿感想

李九龙

代县历史悠久,文化璀璨。五千年灿烂文明连结绘就了壮美的雁门河山,孕育了一幅源远流长、文化积淀厚重的五彩画卷。

作为中华优秀传统文化的一部分,代州传统文化一直承担着向民众传导中华民族社会价值观念的使命,而且把忠孝仁义礼智信等道德观念深深地融入到传统节日之中,转化为老百姓普遍认同的行为准则。独具特色的代州传统文化既是代县的文化,也是中华民族的文化,更是世界的文化。正是基于这样的土壤和背景,才为代州传统文化奠定了自觉自信的基础,才有了代县文化自信自强的精神底色。

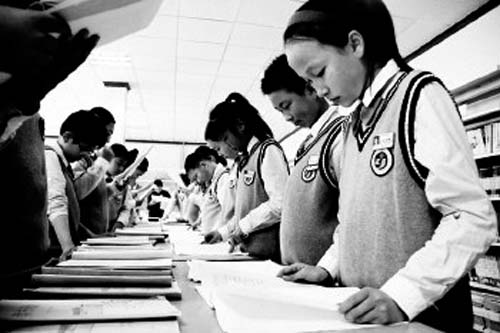

不久前的一天,《代州风情》主编李培根先生对我说,为配合世界读书日、全民读书月活动的开展,文旅委近期打算搞一次关于民俗文化方面的校园征文,活动命名为“‘开普敦杯’传承代县民俗文化征文活动”,又过了两个星期,培根先生把打印好的一叠应征作品交给我,兴奋之情溢于言表,他说,这是初选出的10篇优秀作品,为公平公正起见,作品只有编号,隐去了校名、班级和姓名,我作为评委员,迫不及待按编号顺序浏览了一遍,感觉一股清风扑面而来。10篇作品,描写春节的1篇,描写元宵节的1篇,描写端午节的3篇,描写中秋节的1篇,描写重阳节的1篇,描写古庙会的1篇,描写“二月二”的2篇,几乎涵盖了代州所有的传统节日。也许是雁门关的伟岸与厚重,蕴育了他们自强不息、刻苦攻读的人文底蕴,滹沱河的轻盈与灵动,陶冶着他们睿智聪慧、雍容理性的精神气韵。我欣喜地看到,春节、元宵节、端午节、中秋节、重阳节、古庙会等一个个传统节日在莘莘学子的笔下,被描绘得如此细腻,如此生动,如此引人入胜。可谓胸罗锦绣,笔端泉涌,健笔凌云,各有千秋。这次征文主题是:以传统文化为内容,描写自己参加某次传统节日或传统活动的经历和体会。可以毫不夸张地说,他们做到了,而且做得很好,超乎预料。

譬如1号作品《待到重阳日,归来还守望》,开头用“一株淡黄色的小菊花”切入主题,引出重阳节,不落俗套。接着简要介绍了重阳节的来历,然后描写了和奶奶做重阳糕的情景。既传承了重阳节登高望远、孝老爱亲的文化传统,又赋予了时代气息。3号作品《塞上春节》,作者以流畅的语言、传神的细节描写,较为完整生动地还原了家乡的春节盛况,突显了诸多年元素。比如置年货、挂红灯、剪窗花、发旺火、敬神灵等等,体现了代州地域特色和文化特色,通篇弥漫着浓浓的年味,给人以身临其境的感觉。

在随后召开的征文评选会上,7位评委对入选的10篇征文作品进行了认真评判,充分发表个人意见和评选感言,最终通过投票表决,评选出一等奖1篇,二等奖2篇,三等奖3篇,优秀奖4篇。几天后,在文庙举行的颁奖仪式现场,我第一次见到了获奖的十位同学,一位男生,九位女生。男生名字叫卻世栋,瘦高的个头,活泼、开朗,是二等奖获得者;女生中,有一等奖获得者贾棪、二等奖获得者李祯、还有三等奖获得者李慧霞、杨晓荣、陈欣等等,她们腼腆、内秀,但朝气蓬勃。

培养文学新人,是作协义不容辞的一项责任。对这些后起之秀,评委们更多地给予热情鼓励,勉励学子们广泛阅读,多读多写,早日登上文坛,还向她们每人赠送了两册作协近年来编辑出版的《文学雁门2014》和《文学雁门2016》,并祝贺她们成为最年轻的县作协会员。青少年是中华优秀传统文化的发扬者、继承者与实践者,只有激活他们内在的文化基因,才有利于他们逐渐积累起文化自觉意识,内化所学、所观、所感,进而延续文脉。

回想起学生时代的自己,经历过一次表扬之后的感觉是美妙的,更有一种催人奋进的动力。鼓励对一个人的成长至关重要。代中补班语文老师董海涛告诉我,她班里还有两篇佳作,让我给指导一下。下午,我收到董老师发来的两篇佳作,一篇是《天清地明诉衷情》,一篇是《今夕不知何夕》。文章构思精巧,主题鲜明,语言凝练,文采飞扬。特别是前者,含英咀华,洋洋洒洒,视野开阔,运笔自然,可谓“形散而神不散”,未能进入初选,实有遗珠之憾。我把这两篇佳作推荐给了《雁门关》杂志,并把我的意见反馈给了董老师,她马上回信:“感谢李主席的肯定和鼓励,我稍后就转告给两位同学,让她们重拾写作信心!再次感谢您!”

这次征文活动已经尘埃落定,但有些人、有些事,已深深印在我记忆的底片上。我相信,骏马总要奔驰草原,雏鹰总会翱翔蓝天!

(责任编辑:卢相汀)