最近,精读了一部由康艳飞主编的名为《重返滚烫笔尖》的书,心潮澎湃、感慨万千,引发了我对先辈的许多怀想,对报纸的责任与报人的荣光的思考。捧读着那一篇篇带着硝烟与血泪的新闻稿和铅字印刷文本,仿佛回到那个战火纷飞的年代,仿佛看到峥嵘岁月中那些新闻前辈和老报人的身影。

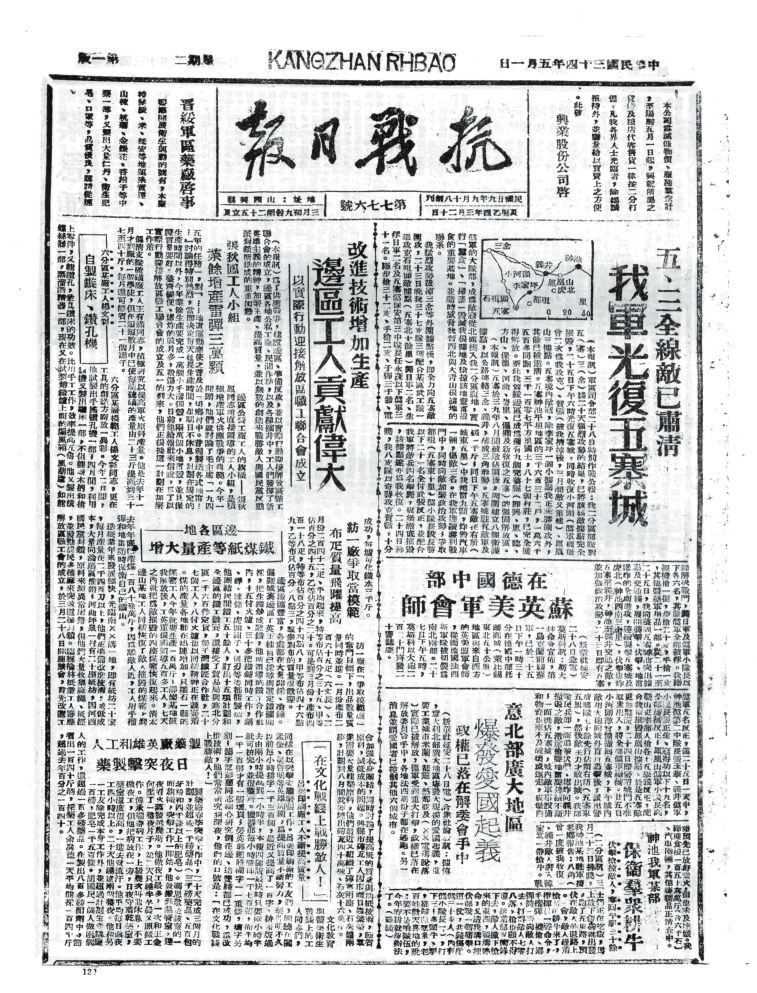

《重返滚烫笔尖》是一部以再现抗战时期发表在《抗战日报》《晋绥日报》上的新闻和文稿为主要内容的大部头书籍,分上、中、下三册,内容丰富、卷帙浩繁。本书由忻州文化研究院策划,康艳飞具体负责选编和撰稿。本书依主题分为六辑:第一辑“敌后抗战:从疮痍满目到浴血奋战”;第二辑“劳武结合:一手拿锄一手拿枪”;第三辑“拥军优抚:军民一家最光荣”;第四辑“组织起来:自力更生发展生产”;第五辑“妇纺冬学:机杼声读书声声声入耳”;第六辑“赈灾治疫:处处诚心救人民”。全书内容涵盖广泛且丰富,生动呈现了忻州地区抗战时期,两个根据地军民的战斗生活场面与走向胜利的壮阔历程。

《重返滚烫笔尖》既是对战火中诞生的《抗战日报》和《晋绥日报》上珍存着的众多忻州红色史料的一次重新唤醒,更是向生活于斯、奋斗于斯、奉献于斯、定格于斯的先行者们的一次集体致敬。翻阅全书,只要读上几页,我们便会被深深地灼痛,又会被深深地感染。一篇篇文字犹如一道道光芒,照亮了那片被鲜血和劳作浸染过的土地,也映衬出一代人苦难中的挣扎与荣光,一切仿佛就在昨日。在那个容不下一张安静书桌的年代,破碎的山河是滚烫的,笔尖不可能不滚烫,笔尖汩汩流淌的不仅是油墨,也交织着鲜血、汗水和泪水!重返滚烫笔尖,就是重返滚烫山河,进而重返每一个尘埃落定的历史现场,让人们更真切、更细致地触摸到历史存在的方式。当然,本书更多聚焦于普通人的历史现场。他们的故事常因散落、细微而难聚光芒,甚至被忽略。然而,报纸的新闻写实却恰是强项——它能精准投射到个体身上,透过普通人命运的变迁折射忻州的变迁,乃至更广范围的时代变迁。这使得本书既不缺少细节,更不缺少打动人心的力量。

报纸是时代的记录者、历史的见证者。抗日战争烽火中,报纸是民族的号角,报人是执笔的战士。在纸张匮乏、炮火连天的岁月里,新闻前辈和老报人们以笔为枪,冒着生命危险传递战讯、揭露暴行、唤醒同胞。每一篇战地通讯,每一则真相报道,都是射向敌人的子弹,都是凝聚人心的火炬。这是血与火淬炼的荣光。

进入新时代,媒体生态剧变,但责任与荣光历久弥新。报纸从“纸”走向“智”,深度调查、理性剖析、价值引领成为其核心责任。面对信息洪流,报人不再是唯一信源,却更应是真相的“守门人”和时代的“记录者”。他们的荣光,不再仅是直面枪林弹雨,更在于坚守新闻专业精神,在众声喧哗中激浊扬清,在流量诱惑下捍卫真实。

从烽火信使到时代航标,载体在变,场景在变,但那份对真相的忠诚、对家国的担当,始终是报人不变的灵魂与至高荣光。

从《重返滚烫笔尖》一书中,我们可以深切感受到一份报纸对民族救亡事业的意义,感受一个报人对国家和民族的担当与责任。当山河破碎之际,无数新闻工作者辗转来到忻州,在军队驻地与隐蔽山区,以笔为枪、以铅字作弹、以版面为阵,创办了一批批直击时局、呐喊救亡的战地报刊,揭露日军侵华暴行,宣传抗日救亡主张,讲述抗日军民奋勇杀敌的事迹,汇聚起抗战必胜的强大力量。

无论我们身处哪个年代,所有感人至深的文字都来自于滚烫的笔尖,所有滚烫的笔尖后面都有一颗滚烫而真实的灵魂。

作为一名从事新闻工作四十载的报人,在捧读《重返滚烫笔尖》的时候,心中更有别样的感怀。这本书的书名就极具感染力。前辈们冒着枪林弹雨和生命危险书写新闻,怀着抗日救亡的时代使命办报纸,他们的笔尖无疑是“滚烫”的。我们处在新的历史时代,同样是报人,我们的笔尖是否“滚烫”,至少不应该是“冰冷”的。报人作为“党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者”,我们的笔尖一定要充满激情、真情与深情。

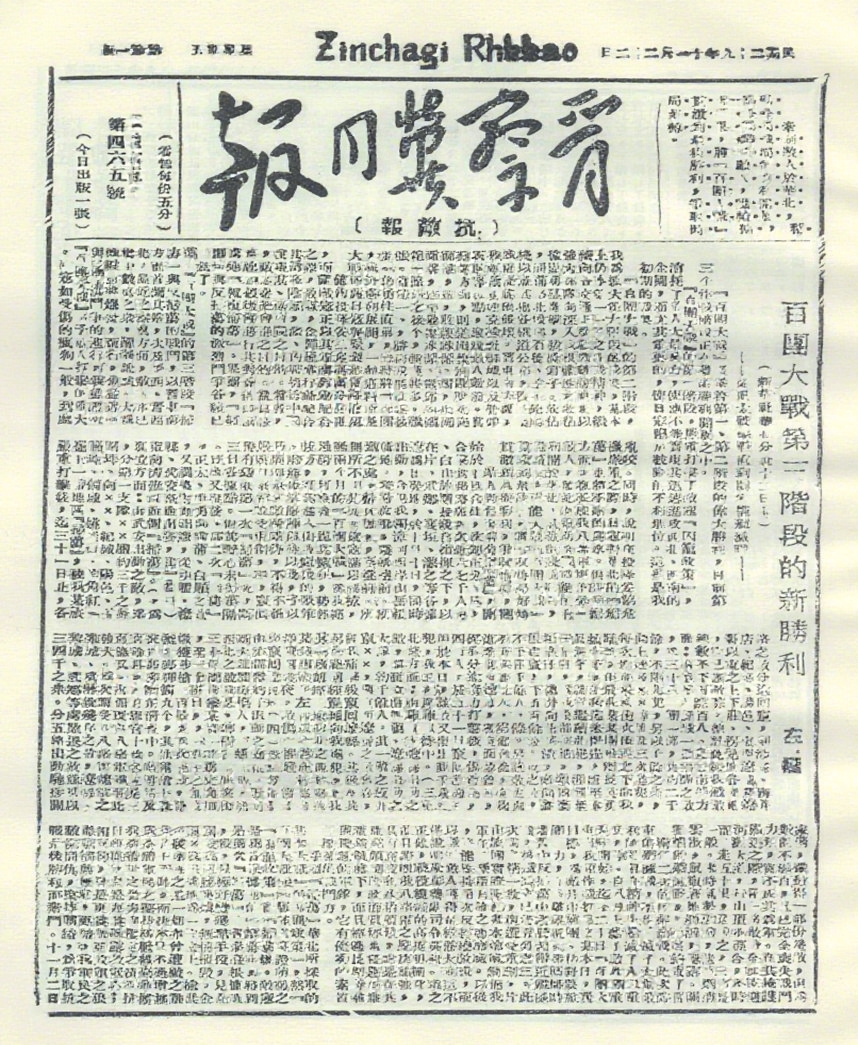

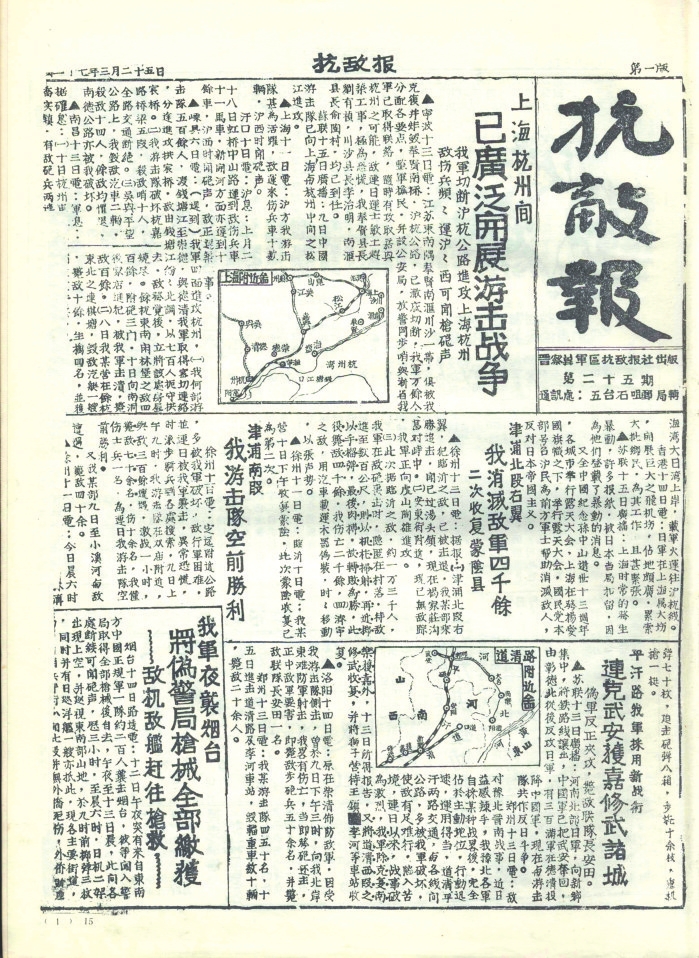

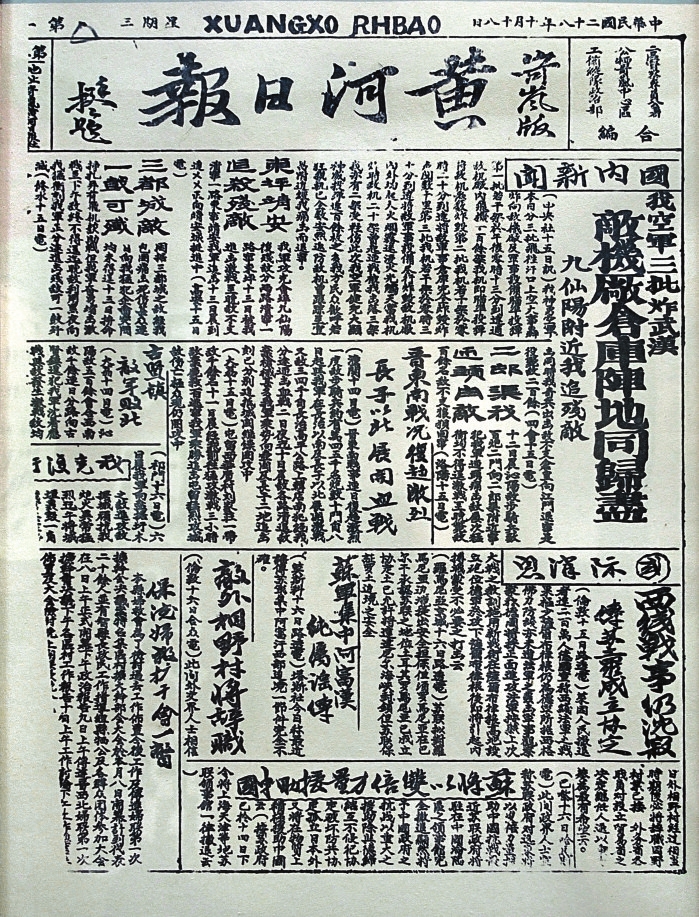

抗战时期,忻州既是晋察冀、晋绥两大根据地的中心腹地,也是抗战初期全面抗敌的主战场。忻州以其地理咽喉、战役要冲、根据地核心和人民战争典范的多重角色,成为抗日战争中抵御日军侵略、坚持敌后斗争的战略支点之一。其历史贡献不仅体现在军事上,更彰显了中华民族不屈不挠的抗战精神。随着八路军平型关大捷、雁门关伏击战、夜袭阳明堡飞机场等战役胜利,1937年11月7日晋察冀军区在五台成立。12月11日,《抗敌报》诞生。1940年11月,《抗敌报》改名为《晋察冀日报》,邓拓任报社主任。《抗敌报》最初在五台石嘴村石印,后改铅印。1938年1月,晋察冀边区行政委员会在河北阜平成立,两月后,边区行政委员会迁驻五台射虎川台麓寺,报社、印刷厂分驻海慧庵、蛤蟆石古佛寺。1940年9月18日,晋绥分局机关报《抗战日报》,伴随着隆隆炮火声,在距离忻州不远的兴县艰难创刊。自此,那些战地记者、通讯员甚或普通民众,有名的,无名的,以个人名义,以集体名义,在极其艰苦的条件下,用滚烫笔尖秉笔直书,为我们珍存了那些发生在忻州大地上前仆后继、可歌可泣的抗战故事,也让今天的人们一旦捧读就会热血沸腾。

捧读《重返滚烫笔尖》,缅怀邓拓等老一辈报人的同时,也让我想起一个人,他的名字叫赵玉罗,他是我的爷爷。他曾是保德县共产党的地下交通员,曾经奔走于山沟梁峁间,秘密传送抗敌情报、宣传党的抗日救亡主张。在那个烽火连天的岁月里,有多少像我爷爷赵玉罗那样寂寂无名的战士、革命者,挺起了这个民族的脊梁。

捧读《重返滚烫笔尖》,回望当年的峥嵘岁月。在那艰难困苦的年代,办一份报纸,何其艰辛。1938年1月,八路军120师挥师进驻岢岚,一份夹杂着红军长征爬雪山、过草地凛冽气息的报纸亦随之而至——这便是石印报《战斗报》。彼时,晋西北地区活跃着多方进步力量:从离石迁来的第二战区民族革命战争战地总动员委员会(简称“战动总会”或“动委会”)、牺盟会、山西新军及各群众团体等齐聚于此,岢岚由此成为晋西北的政治中心,也是名副其实的文化中心。1937年至1939年间,驻岢岚的各机关纷纷创办刊物:二专署的《抗救周报》、暂一师的《长城报》、牺盟中心区的《大众化》《抗战生活》《黄河日报》《黄河画刊》、保安司令部的《游击三日刊》、三十五军的《奋斗日报》、中共晋西北区党委的《新西北报》……各类报刊如星火燎原,在敌后战场点燃思想的火炬。配合报刊运转与传播,战斗通讯社、民族革命通讯社晋西北分社、战斗出版社等新闻机构也在晋西北的静乐、岢岚等县应运而生,使忻州抗战的声音穿透硝烟,传向更广阔的敌后战场。作为国共合作背景下极具代表性的进步力量,战动总会在办报领域的实践尤为亮眼。1938年10月,中共晋西北区委与晋西北农救会等团体在岢岚联合创办《西北战线》报(间日刊),刊行120多期后停刊;不久,动委会复刊《战地通讯》,累计发行182期。与此同时,通俗易懂的《老百姓周报》(发行21期,每期1000余份)、生动直观的《战动画报》相继问世,《战动周刊》亦同步推出。在战动总会的带动下,晋西北各县动委会也纷纷以笔为武器宣传抗日:五寨有《动员》,岢岚有《抗日自卫》《抗日建国》《战斗》,宁武有《汾源怒吼》《抗战救亡》,神池有《火花》,河曲有《雪耻》,忻县有《战声》《农村救亡》《大众呼声》,静乐有《战潮》,保德有《自卫》《黄河》,偏关有《怒吼》……这些报刊种类繁多,规模各异,存续时长不一,却都紧扣时局,以通俗晓畅的语言宣传抗日主张,有力地鼓舞着军民的抗战信心。

从《重返滚烫笔尖》这部书中,我们可以深切感受到在那艰难困苦的年代,老报人那一份炽热的爱国情怀和无私无畏的气概。平遥人梁学岸曾先后兼任《抗战生活》《新西北》等报总编辑,他一手握笔、一手持枪,在突围无望的绝境中,以最后一颗子弹结束了自己年轻的生命,《抗战日报》专门发表《纪念梁学岸同志》等文章予以缅怀。

据1994年6月出版的《忻州报业史》记载,即便在缺纸少墨、环境极端恶劣的困境中,忻州这片土地上仍如雨后春笋般涌现出大批抗日报刊。让我们再次大声读出那些被硝烟浸透的滚烫名字吧:《抗日半月刊》《抗日月刊》《火花报》《河曲民声报》《晨报》《牺牲救国》《奋斗报》《战地呼声》《战场小报》《抗日团结》《抗战烽火》《文化周报》《晋北战线》《抗日自卫》《抗日救国》《战斗》《救国战线报》《战场报》《静乐小报》《河曲小报》《边哨报》《抗日铁蹄》《崞县旬报》《生产战斗》《老乡报》《崞县小报》……真可谓是“一寸山河一寸血,一纸笔墨一脊梁”!

历史走过沉痛和光辉,饱受战火洗礼的忻州早已浴火重生。重返历史,并非仅为了再现与铭记,更是为了激发深沉思考,思考赋予历史更大的价值,使其成为我们前行的恒久力量。这本承载着滚烫历史记忆的红色文献,能给喜欢读书的朋友带来炽热的阅读体验,也为后来者提供不竭的精神滋养;也期望新闻同行们都认真读一读这本书,体会滚烫笔尖所承载的道义担当与时代责任。