琵琶素有“民乐之王”和“弹拨乐器首座”的雅称。据传琵琶最早称为“批把”,因弹拨手法而得名:向前弹出去叫“批”,向后挑起来叫“把”,后以其制作材料为木类而改作“枇杷”。

关于琵琶最早的文字记载,是东汉应劭的《风俗通义》:“批把,谨按:此近世乐家所作,不知谁也。以手批把,因以为名。”比应劭稍晚的刘熙在《释名·释乐器》中写道:“枇杷,本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰枇,引手却曰杷。象其鼓时,因以为名也。”说明琵琶在此时比较流行。直到魏晋时期,人们才把“枇杷”改为“琵琶”,归为琴瑟之类的乐器。

琵琶的外形颇具特色,有不少东西因形似琵琶而得名。比如水果枇杷“因其叶似琵琶而得名”;鸡腿的小腿部分因形状像琵琶而得名“琵琶腿”。以乐器来为物品命名,这还是比较少见的,可见琵琶长久以来在民间是有着较高知名度的。

琵琶还与蝎子有着较深的缘分。《西游记》中有一个蝎子精,住在琵琶洞里。在86版电视剧《西游记》中,还给她增加了一把原著中所没有的琵琶作为武器,让人印象深刻,人们甚至直呼她为“琵琶精”。原著中,蝎子精被昴日星官降伏后现出原形,本相“是个琵琶来大小的蝎子精”。

事实上,用琵琶大小来形容蝎子是有传统的。晋代干宝的《搜神记》中记载了这样一个故事:有一个亭子不能住人,谁住进去就会死,一个会法术的书生发现亭子里有老公鸡、老母猪和老蝎子三个怪物,于是将他们杀死,从此亭子便安全了。在杀死蝎子时,书中说蝎子像个大琵琶:“果得老蝎,大如琵琶,毒长数尺。”唐代段成式的《酉阳杂俎》中也提到“有一蝎如琵琶大,每出来,不毒人,人犹是恐”。

《封神演义》中还真有一个玉石琵琶精,可以变化为人,被姜子牙烧死后现出本相,实际上就是一把琵琶。琵琶成精很可能是以讹传讹,其本体应该是蝎子。民间称蝎子为“琵琶虫”,作为“五毒之首”的蝎子是古人常见的虫子。作为“民乐之王”,在古代很长一段时间里,琵琶都是最有国民知名度的乐器之一。在长期的观察中,人们发现琵琶和蝎子很像。直颈琵琶一头细长一头圆宽,形似蝎子,琴头处两侧的琴轴也颇有几分像蝎子腿,而曲颈琵琶翘起来的琴头则像蝎子尾巴。

琵琶还是佛教的法器。佛教护法天神“四大天王”中的持国天王非常与众不同,其他天王都是拿着刀剑等,他却抱着一把琵琶,因为他是主乐神,用音乐来感化众生。作为法器的琵琶并非外来,而是本土文化产生的。据说持国天王原型为把刀持矛,元代曾换作琵琶,明清时又将其琵琶与广目天王的紫金龙调换。之所以在诸多乐器中选择琵琶,相传是因为此二字隐含着“四大天王在上”之意。

南北朝时,琵琶还是文人彰显高贵身份的标志。南朝琵琶经常为声乐伴奏,声乐的音乐即魏晋时代开始出现的“新声”,文字多是流行于民间的曲词,或是文人创作的歌诗。彼时能为琵琶弹奏新声,是士人的一项颇为值得炫耀的技能,刘宋时撰写《后汉书》的范晔因为有这项才艺而备受推崇。宋文帝希望他弹奏一曲,不好意思明说,便暗示他:“(范晔)善弹琵琶,能为新声,上欲闻之,屡讽以微旨,晔伪若不晓,终不肯为上弹。上尝宴饮欢适,谓晔曰:‘我欲歌,卿可弹。’晔乃奉旨。上歌既毕,晔亦止弦。”从中可以看出,南朝琵琶是歌唱时上佳的伴奏乐器,而范晔无视宋文帝暗示,姿态倨傲。“上歌既毕,晔亦止弦”,说明歌止弦亦止的伴奏法是反常的,是范晔不愿配合伴奏作出的姿态,正常的伴奏应当是歌唱结束后,琵琶的乐音在其后慢慢结束。

在《世说新语》中也不乏琵琶的身影:“仁祖(谢尚)企脚北窗下弹琵琶,故自有天际真人想。”关于东晋名士谢尚演奏琵琶,《乐府诗集》中还有一段记载:“谢尚为镇西将军,尝著紫罗襦,据胡床,在市中佛国门楼上弹琵琶,作《大道曲》。市人不知是三公也。”从中不难看出,士人优雅弹奏琵琶所体现出来的魏晋风度。

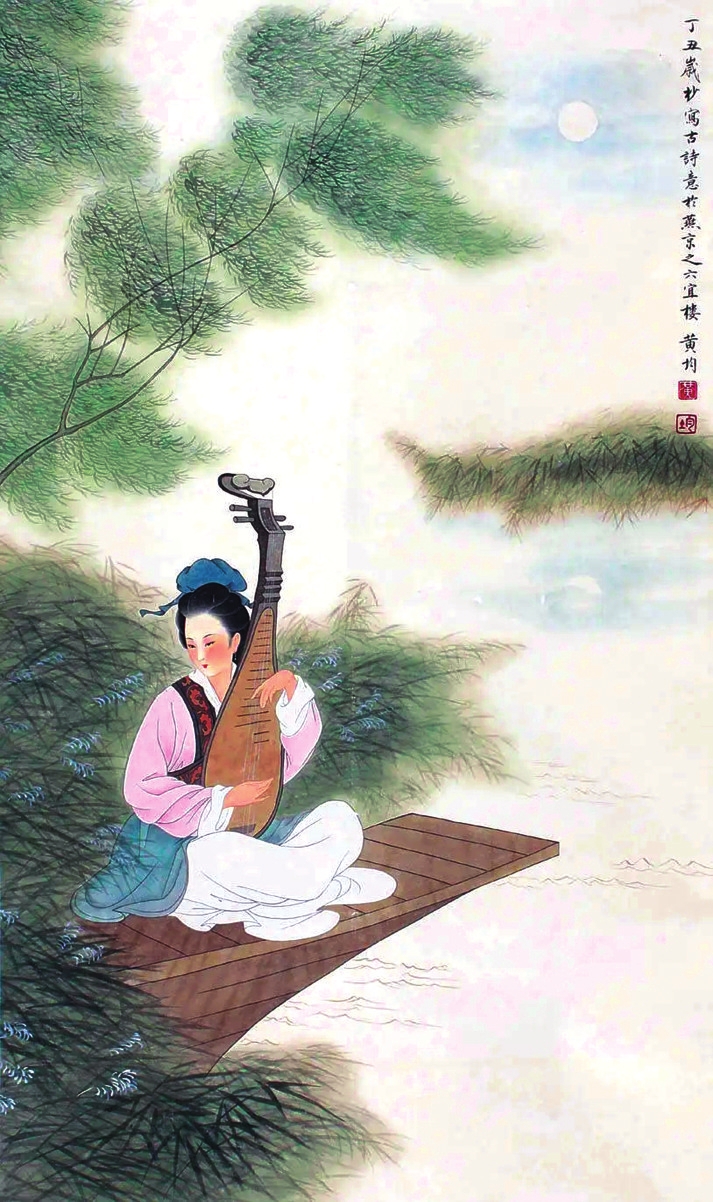

唐代的琵琶发展出现了一个高峰。上至宫廷乐队,下至民间演奏,都少不了其身影,琵琶的乐队领奏地位也是在那时奠定的。唐代诗人白居易在《琵琶行》中生动描绘了琵琶演奏场景和其音乐效果:“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”

唐代段安节《乐府杂录》中记录了当时著名乐师康昆仑与段善本琵琶斗乐的事。此事发生在唐德宗贞元年间,当时长安大旱,设坛祈雨,东、西两市分别请琵琶大师段善本与康昆仑在长安天门街弹琵琶斗乐。在这场民间祀神赛会中,弹琵琶是其中一项重要活动。可以看出,琵琶承担了娱乐神人的功能。两人一为宫廷琵琶名手,一为寺院中的僧人,所奏乐曲皆是当时民间流行曲目。

此外,琵琶还被用于占卜。据学者研究,唐中宗时期,琵琶占卜已是一项专门化的职业活动,出现了以琵琶算命的“师婆”。琵琶作为卜器参与民间占卜,承担了请神、获得神谕的功能,用于占卜吉凶、求算仕途。李贺长诗《恼公》云:“跳脱看年命,琵琶道吉凶。王时应七夕,夫位在三宫。”该诗记述了一位女子通过琵琶卜算丈夫仕途之事。可以说,在唐代社会,以“琵琶道吉凶”是一种较为常见的现象。弹奏琵琶以娱神,既与传统“乐感天人”的认识相通,还与南北朝以来民间以琵琶歌舞“种种伎乐供养佛”的认识密切相关。(邵新)

(责任编辑:卢相汀)