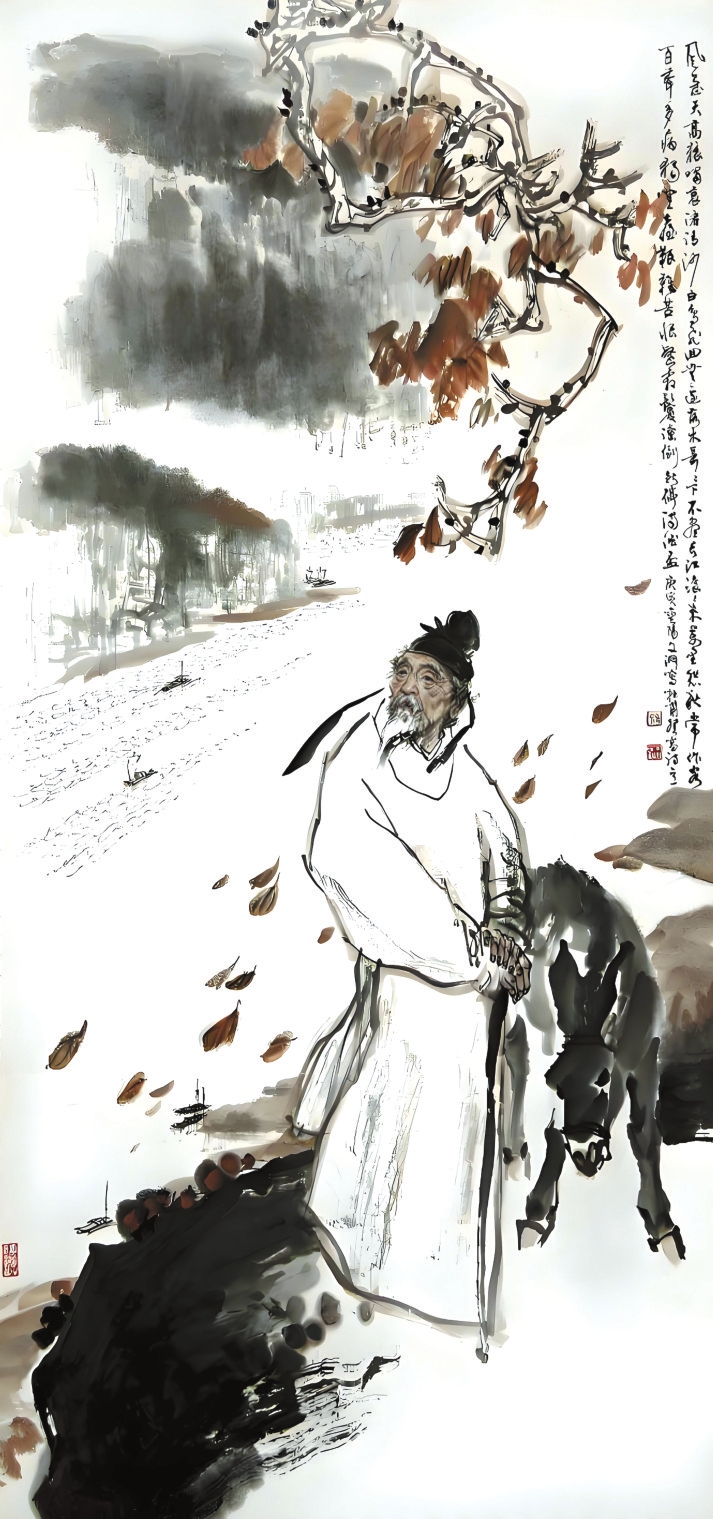

杜甫

秦观

中国传统诗歌的核心要素中,河流始终具有无可替代的地位。“登东皋以舒啸,临清流而赋诗”是陶渊明在《归去来兮辞》中设计的理想写作状态,信步可及而无须刻意寻找的河滨水湄,不仅是诗人吟咏的对象,更是创作的现场。在无人野渡中发现一叶扁舟,透过“潮落夜江”的苍茫搜寻彼岸的“两三星火”,最终往往汇聚于河流指引的远方——这是河流中泓线与上下游地平线交汇的地方。

遥远的江河源头,是杜甫逝去的理想

公元766年,诗人杜甫徘徊在今日三峡边的夔府孤城(今重庆奉节),不尽长江是他最常见的风景。此时,距离他在成都平原体验“澄江平少岸,幽树晚多花”的闲适已隔多年,而在江汉平原沉浸“星垂平野阔,月涌大江流”的岁月尚未到来。周遭峻拔的丛山,每每拦住他顺着江水而逐渐远移的目光,却拦不住他追随江水奔向远方的心绪。一个关于木筏漂流的典故便被写入《秋兴八首》:“听猿实下三声泪,奉使虚随八月槎。”

南朝文献《荆楚岁时记》记载,汉武帝命张骞到西域寻访黄河的源头。张骞在黄河上乘木筏,漂流一月后到达一处城郭,看见河边有一女子织布、一男子喂牛喝水。后张骞回到中土,拜访占卜者严君平,被告知所到之地是天上银河,遇见的二人即牛郎与织女。这一传奇故事在唐代可谓家喻户晓,黄河与银河的联系在文学作品中被反复强调,如李白《将进酒》诗中“黄河之水天上来”、罗隐《黄河》诗中“解通银汉应须曲”,都由此生发。

事实上,中国人对于河流的地理学认知,很早就达到了极高水平。甘肃天水放马滩墓群出土的迄今最早的地图实物中,公元前300年左右的古人就能于木板上清晰地勾勒出渭河上游各河流的分布情况。公元6世纪,郦道元写作的《水经注》中,对全国河流信息的掌握程度令人叹为观止,书中所载河流数量高达1300多条,不同河段的清浊、缓急、宽窄、丰枯等细节,也都有明确记录。

然而,古人的河流知识在空间方面并不均衡。虽然在理性认知中,唐人不会真以为黄河与银河连通,但对黄河源头的确切位置依旧模糊不清:究竟是《尚书·禹贡》中的“积石山”,还是《山海经》中“昆仑山”,抑或是唐人曾亲自到达的“星宿海”,长期没有定论。这无疑赋予黄河源头某种神秘色彩,“张骞浮槎”的浪漫主义要素也因此更容易被人津津乐道。

《秋兴八首》是杜诗名篇,但“奉使虚随八月槎”一句的确切含义众说纷纭。结合杜甫亲眼所见与唐人的河源认知,或许可以试作如下理解。有着强烈经世情怀的杜甫,只能困守在远离长安的西南一隅“每依北斗望京华”。他其实不害怕偏远,只要能继续为君王效力,哪怕是受朝廷指派,像张骞那样乘坐木筏远至江河源头;但在现实的高江急峡中,杜甫却看不到一只可以自行逆流而上的木筏,江河的源头遥不可及,“致君尧舜上”的理想也只能随江间波浪渐行渐远。

秦观的相思,沿着郴江付予谁

晚年杜甫的心境与笔力,一如深秋的江水,沉郁浩荡,浸透寒意。同样的情形,也出现在300年后的湖南,湘江二级支流郴江的水波中。这大概是一个初春天气,从东京(今河南开封)被一路贬黜至郴州的才子秦观,写下著名的《踏莎行·郴州旅舍》:“雾失楼台,月迷津渡。桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。驿寄梅花,鱼传尺素。砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。”

秦观逝后,他的老师苏轼读到“郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去”,在句后亲书“少游(秦观字)已矣,虽万人何赎”,这两句词由此著名。现代读者无疑能感受到苏轼对弟子的赞叹伤感之情,但这两句词究竟妙在哪里?近代词人唐圭璋谓其“情韵绵邈、令人低徊不尽”,一个古老的故事对我们理解亦有帮助。宋人笔记云,秦观被贬赴郴州途中路经长沙,迷恋上一女子,但因害怕被弹劾不敢携至郴州,只能借郴江湘水送去深情。对《踏莎行·郴州旅舍》的此种解释路径,正确地指出前人在河流与情感之间所建构的一种经典关系:河流是情感的载体,情感沿着河流奔向对方。

中国古代很早便借助天然江河与运河,形成了连接核心政治经济区的发达水运网络。每个人或每封书信皆可经由天然或人工河道,到达亲人、恋人、友人身边。秦观在词中提到的“驿寄梅花,鱼传尺素”即指书信,折梅花以寄远人、托鱼雁以传书,这是汉魏六朝时期已经成熟的著名掌故。

秦观的贬所郴州离衡阳不远,《踏莎行·郴州旅舍》的下半阕或许可以这样理解:“我居住在偏远的地方,想给远方的亲朋写封信,抒发无尽的遗憾与愁绪。这里所幸还有一条郴江,应该能把我的心意传递出去,可是还有亲朋能够或愿意收到我的信吗?”其实更早一些,苏轼已有“寄我相思千点泪,流不到、楚江东”的名句,可见他对《踏莎行》结尾二句的欣赏,二人皆流露出一种河流与心灵高度契合后无法排遣的密密愁绪。

在“广陵客”的指尖,淮水展开千里云山

杜甫看不到遥远的江河之源,被朝廷遗忘在萧森的巫峡;秦观看得到郴江在远方汇入湘水,却依然被抛弃在迷蒙的雾夜。无论看见或看不见,河流的远方除了感伤孤独以外,还能安放一种从容静谧乃至优雅闲适的情绪。不妨读一读李颀的《琴歌》:“主人有酒欢今夕,请奏鸣琴广陵客。月照城头乌半飞,霜凄万树风入衣。铜炉华烛烛增辉,初弹渌水后楚妃。一声已动物皆静,四座无言星欲稀。清淮奉使千余里,敢告云山从此始。”

唐代诗人中,李颀是描写音乐的高手,历代皆激赏“一声已动物皆静,四座无言星欲稀”,明清之际戏剧家、评论家黄周星谓其“妙处可以意会不可以言传”。至于结尾两句,历代着墨不多,一般以为作者要到千里外的淮河流域公干,听此曲后顿生归隐“云山”之意。全诗运用一系列形象化的表达,结合明暗、冷暖、动静等方式写琴韵之悠扬,处处紧扣于琴,已经水乳交融、浑然一体。

作为当代人,我们可以借助今天的文艺方式提出一种新思路——结尾两句可能为一种“音画”。在这“音画”中,“奉命出使”的并非诗人自己,而是淮水本身。在琴声的驱使下,清澈的淮水缓缓东行,两岸的千里云山如画卷徐徐展开。这画卷开启处并非地理上的淮水源头桐柏山脉,而是抚琴者“广陵客”的指尖。

为什么诗人用淮水而不是其他江河呢?这大概是为了迁就“广陵客”的典故。嵇康临刑前弹奏《广陵散》的典故十分著名,以此来类比琴师,足见技艺高超。地理上的广陵(今江苏扬州)长期被认为是淮河南岸的重要都会,即所谓“淮左名都”。“广陵客”的琴声中流淌着淮水,字面意义极为贴切。淮河流域虽多平原,但“淮南木落楚山多”也是唐人共识,秀美的风景当得起“云山”之谓。

在没有飞机与摄像机的年代,由雪山冰川涓滴交融的源头,到汇入大海时黄蓝相隔的尾闾,以及俯瞰视角下曲折蜿蜒的河道,是大多数先辈不可能目睹的河流远方。令我们惊异的是,先辈们用他们瑰丽的想象、丰沛的情感、高卓的才思、细腻的笔触,超越了感官与技术的局限,不断追寻河流的远方、拓展诗意的远方,为后人留下了比真实的远方更为深广的文化空间,足以承载个体与家国、柔情与理想。(张景平)

(责任编辑:卢相汀)