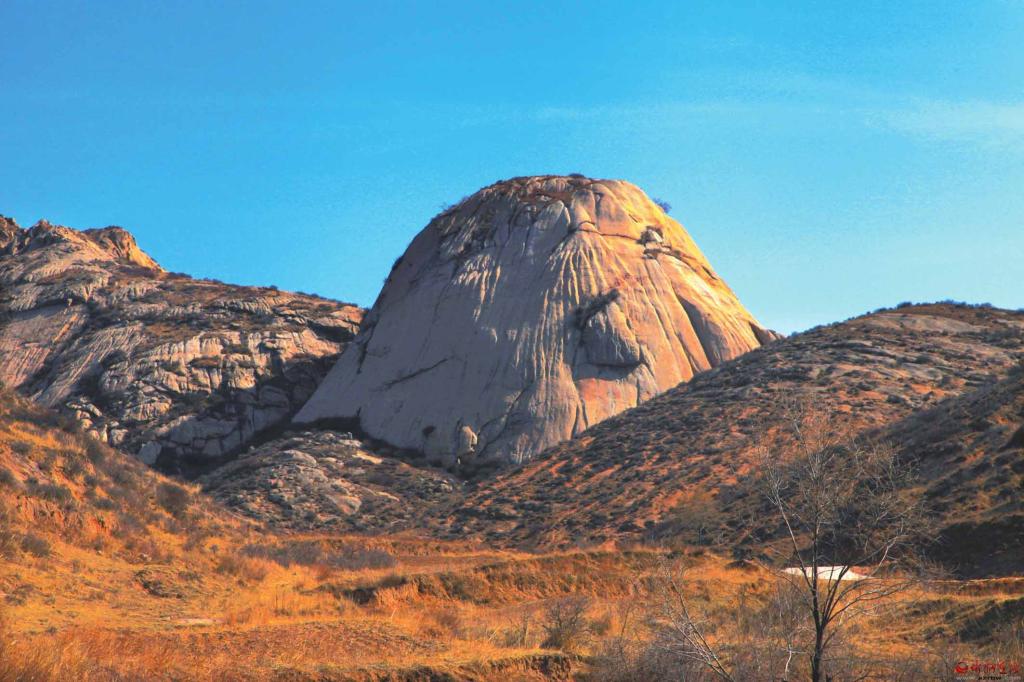

悬钟神韵 记者 王文君 摄

康家会镇地处静乐县东南部,东与阳曲县北小店乡接壤,南与赤泥洼乡相邻,西与娘子神乡相连,北与娑婆乡毗邻,区域总面积约160平方千米。境内属丘陵和半山区地貌,交通便利,有省道过境。康西公路,史称“杨广大道”,是一条二级公路,全长52公里,南起太原市尖草坪区西村,北至静乐县康家会镇,地跨太原、忻州两市,于2004年11月正式通车运营。作为山西省会太原市“五纵三横一循环”公路网中第三纵的重要路段,它的通车使太原至静乐、兴县、岚县、岢岚、河曲、保德、神池、五寨等县的距离缩短近80公里,对于开发沿线矿产、旅游资源,带动周边群众致富,促进太原及晋西北地区经济发展具有十分重要的意义。康西公路沿线还分布着六郎庙、小天山、杨广道、天门关、天柱山、风神山、岑山书院等景点,以及历朝历代修建的长城、关隘、垛口等历史遗迹。

植树造林

东碾河是静乐县境内汾河的主要干流,20世纪70年代,在东碾河流经的核桃沟,曾开展过一场大规模的农田基本建设。广大干部群众响应号召,在东碾河沿岸大规模植树造林,如今这里已成为郁郁葱葱的风景林。

说来也挺神奇,康家会的树种还被当作“宝贝”运往外地。20世纪50年代,首都北京经常受到沙尘暴影响,原国家林业部决定在河北北部的坝上地区建立大型国营林场,以改变当地的自然面貌。1961年,工作人员在坝上考察多天后,在红松洼一带找到了一棵生长旺盛的天然落叶松,证实塞罕坝上可以长出参天大树。于是,林场的地址选在了塞罕坝,1962年塞罕坝机械林场正式建立。

建场初期,林场从外地调运落叶松苗木,其中就包括从康家会镇林场调去的华北落叶松数种。然而,苗木根系在调运过程中大量失水,难以适应塞罕坝干燥寒冷的气候,1962年、1963年连续两年造林成活率不到8%。为了进一步提高植树效率,林场根据当地地势不平的情况改良了植苗机,并创新了全光育苗技术,摸索出了培育“大胡子、矮胖子”优质壮苗的技术要领,幼苗成活率提高到了96%以上,濯濯童山逐渐披绿。20世纪80年代,林场完成了大规模造林。

无论是在东碾河沿岸,又或是在塞罕坝林场,一代代植树人以坚韧不拔的斗志和永不言败的精神,坚持植树造林,抹平了荒漠与森林之间不可逾越的鸿沟,用实际行动诠释了绿水青山就是金山银山的理念。这些造林人没有惊天动地的豪言壮语,却干着感天撼地的千秋伟业,一个个感人至深的故事,是推进生态文明建设的生动范例。

百团大战首战纪念馆(康家会)

抗战风云

1938年2月,静乐县第一个农村党支部在康家会村建立,李春生为第一任支部书记。康家会党支部积极向民众宣传抗日救国的道理,动员民众捐粮捐物,用实际行动支持抗日。

1940年8月,八路军总部为了粉碎日军围困敌后抗日根据地军民的“囚笼政策”,发动了声势浩大的正太铁路(正定——太原)大破袭战斗,事后统计有105个团参加,后来将这场战役命名为“百团大战”。

之前接到“行动命令”后,八路军120师师长贺龙考虑晋西北夏季反“扫荡”刚刚结束,部队尚未休息补充,于是向八路军副总司令彭德怀提出就近攻击同蒲铁路(大同——永济)太原以北和忻静公路为重点的作战计划。8月20日晚,120师张宗逊旅部率先攻打静乐县康家会草场梁炮台遗址,康家会被包围,日军独立第36大队一个中队在途中被八路军截击。此次战斗共毙伤130余名日伪军(其中日军90余名),俘虏12名日军、11名伪军,击毁2辆日军军车,缴获大量军用物资,有力地配合了正太战役。

文旅美景

“悬钟神韵”为“静乐县八景”之一。悬钟山实际上就是一整块大型花岗岩,整个山势远眺犹如一座扣在地上的古钟。山顶上还有古人凿刻的石洞、石井、石碾、石槽、石炕等,疑为明代初期太原左卫兵在此驻扎时留下的遗迹。悬钟寨与西北方向的娑婆隘、桥门隘等犹如钳子,防备着沿汾河川突入的蒙古兵侵袭太原和忻州。“隆庆和议”后,明朝才结束了与蒙古少数民族长达200多年的敌对状态。随着后金女真族的崛起和倭寇的袭扰,明代中后期的战略重点由山西的“外三关”(雁门关、偏头关、宁武关)移至山海关及边海防线。由于没有了战事,驻扎在康家会一带的明军官兵也逐步撤走,悬钟山下才有了民居。

后曲卜村是康家会镇的一个“长寿村”,不乏百岁老人,八九十岁的也有好几位。在后曲卜村的后面,矗立着一座突兀高耸的山包,山的四周为悬崖峭壁,山顶上有许多用石片垒成的小房子,由于年代久远,房顶早就坍塌了。那些靠近山崖房屋的墙上还有瞭望孔。北面有一座拱形的寨门,一进寨门,就是两座对称的小屋,真有“一夫当关万夫莫开”的感觉。在山顶的最高处,还有一间房里左右并排立着4通石碑,最早的为清代乾隆年间所立,都是庙碑,说明过去这里曾建有庙宇。

在康家会村西南方向7里左右,有一座高大挺拔的玉石窑山,半山腰有一口玉石窑洞,又叫雕儿崖寺。主峰旁边还有一座连绵起伏的山体,像极了一头昂首阔步的骆驼,人们称其为玉石驼峰。攀爬进入玉石窑洞需要一定的胆识和体力。据洞口的摩崖石刻记载,此洞当为元朝道教宗师宋德方的衣冠冢,可惜后来被驻扎在附近松沟村(属赤泥洼乡)的日军放火烧毁。站在洞口往外瞭望,整个康家会镇掩映在一片绿树青山中,东碾河和忻黑线如同两条玉带环绕其间,好一幅“康乐人家相聚于此”的乡村画卷!

此外,康家会镇大部分居民都会剪纸。其风格主要以粗犷、朴拙为主,内容以农村生活为蓝本,砚湾村古稀老人刘还生即为代表,在他的带动下,很多人又拾起了多年不用的剪刀,用剪纸这种民间艺术装点着和谐安康的居家生活。

青年们在百团大战首战纪念馆接受爱国主义教育

教育悠久

康家会镇历来重视教育。康家会小学创办于1923年,原为静乐县第三高等小学,是从段家寨乡五家庄村迁来的,第一任校长为山西省参议员李肇基。

康家会中学(初中)则于1958年成立,1971年康家会中学(初中)改为县办高中。近年来因生源减少,才又改为初中。

人才和教育是密切联系的。从康家会走出的人物有中国跨境电商专委会主任、深圳跨境同盟控股有限公司法人代表常伟卿,九届全国人大代表、太原市著名优秀民营企业家赵锁祥,静乐县原政协主席李俊秀,静乐县标准计量工作方面的开拓者李二则等。

康家会首届文化节展出的玉米秸秆编织工艺品 范亮后 摄

古镇繁盛

康家会镇为静乐县四大古镇之一。清末民国年间,每到秋天作物成熟的时候,静乐的商人便从县城出发,手拿肩挑,骑驴坐马,带着本地自产的山药、胡油、莜面、羊肉及鞋帽、毛毡等经康家会、固镇,翻越两岭山,再经北小店(过去也属静乐县,1946年划归阳曲县)进入阳曲、太原。阳曲县有一个向阳店,是当年西八县人去太原经商办事的必经之地,那里店铺林立,街道纵横,物流发达。当时就流传着一句俗语“驮不完的静乐县,填不满的向阳店”,可见静乐商品的丰富和受欢迎程度。康家会镇的固镇原来只是一个小村,因处在商贸道路上,加之与北小店之间隔着40里崇山峻岭,大部分行人只能在这里住宿,竟至形成一个古镇,后人谐音为“固镇”。

如今的康家会镇,社会安康和谐,居民生活幸福。在静乐县委、县政府的领导下,康家会正在乡村振兴的道路上阔步前行!(张俊赟)

(责任编辑:卢相汀)