二十四节气是中国古代人民的伟大发明创造,关于其最早较为完整、科学的记载出自西汉淮南王刘安的《淮南子·天文训》。二十四节气是根据北斗斗柄、太阳、月亮、十二月令、十二音律以及地球的运行规律等制定出来的永恒的历法,汉武帝太初元年(前104年)被编入太初历,颁行全国,并在之后两千多年的历史长河里传承绵延,走向世界。

二十四节气的科学记载

汉朝的建立,结束了春秋、战国、秦末、楚汉的长期战乱,天下安定,经济恢复,文化繁荣,学术发展。在这样的政治、经济、科研条件之下,二十四节气的研究得以在继承先秦研究的基础上重新进行创制,最终全部记录在刘安及门客编撰的《淮南子·天文训》中,它的名称、顺序和含义与今天完全相同。

二十四节气,构成了一个集天文、气象、历法、气温、降雨、降雪、物候、农事、音律、干支、政事、养生、阴阳等于一体的综合体系,成为古代中华民族生存发展、和谐“天人”关系的理论基础。

二十四节气的传承

在刘安把《淮南子》献给朝廷后,公孙卿、壶遂、司马迁、邓平、唐都、落下闳等人第一次把二十四节气编入太初历,从汉武帝太初元年(前104年)至汉成帝绥和二年(前7年)共实行97年。西汉末年,刘歆对太初历加以修改,称为“三统历”,继承了二十四节气,但是把《淮南子·天文训》中三个节气的顺序改成“惊蛰”“雨水”“谷雨”。东汉初期,编訢、李梵等编制的四分历恢复了《淮南子·天文训》的顺序,并沿用至今。

作为农业立国的中华民族特别重视自然资源保护,这样才能源源不断地获得生活资料。《时则训》云:“孟春之月……禁伐木,毋覆巢杀胎夭,毋麛,毋卵。”春季到来,万物复苏,禁止做三件事:不准砍伐树木;不准捕杀怀孕的动物,其中包括小麂;不准捣毁鸟巢,破坏鸟类繁衍。

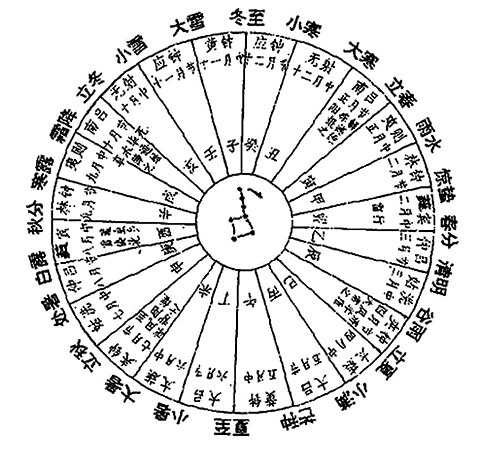

二十四节气是古代农学研究的核心。西汉晚期农学家氾胜之的《氾胜之书·耕田》中记载种麦的最佳时机是:“夏至后七十日,可种宿麦。”“宿麦”,即越冬小麦。明代科学家徐光启的《农政全书》中列有圆图《授时之图》,全图分为7层:第一层是北斗七星,第五层是二十四节气、十二月份,第六层是七十二候,第七层是农事。《授时之图》成为以“二十四节气”为中心、指导全年农事的总则。

二十四节气与自然界的物候现象密切相关,每个节气都有典型的物候现象。《黄帝内经》载:“五日谓之候,三候谓之气,六气谓之时,四时谓之岁,而各从其主治焉。”七十二候的内容主要记载在《吕氏春秋》《淮南子》《礼记》等古籍中。北魏后期,张龙祥、李业兴等人所撰的正光历正式编入七十二候,历代农书、历书、史书等都沿袭了这一传统,成为顺应自然规律、安排农事的国家规定。

此外,在诗词曲、戏剧、小说、雕塑、绘画、工艺等各种艺术形式中,也都渗透了二十四节气的观念。唐代诗人杜甫在《小至》中用诗的语言生动抒发了冬去春来的喜悦之情:“天时人事日相催,冬至阳生春又来。刺绣五纹添弱线,吹葭六琯动浮灰。”

(责任编辑:卢相汀)