代县峨口挠阁作为我省历史悠久的民间艺术,自汉代形成以来,千年不变的六种表演套路具有强烈的胡汉民族杂居地域性特征。2008年,峨口挠阁入选国家非物质文化遗产名录。而云冈石窟作为世界文化遗产,是具有东西方文明融合的历史丰碑。

两大世界遗产之间似乎风马牛不相及,如果不是我们的先祖吴忠伟老先生,在公元520年间,让石匠把峨口挠阁的老祖宗《橦倒乐伎》刻在第38窟佛龛的龛边上的话。

挠阁能被请到佛祖面前表演,无论怎想怎看,都是一件文化大事。没有品位档次、没有雅致韵律的地摊民间艺术,是不可能与佛陀相组合的。何况38窟又是一座具有中国化佛教性质、“天人合一”综合性文化特质的石窟。

云冈石窟编号为38窟的开凿年份是北魏的正光年间(公元520~526年),此间是魏孝明帝元诩时代,是北魏由盛向衰,有统一变分裂的转折点,其拐点的标志性事件就是爆发了“六镇起义”。供养人吴忠伟为其亡子超度荐福而凿,这座佛龛就有了两重文化意义,佛渡众生,佛度亡灵。那么峨口挠阁先祖《橦倒乐伎》作为一种为当时皇家贵族所喜爱的时尚文化消费品,才有资格到佛的面前表演。

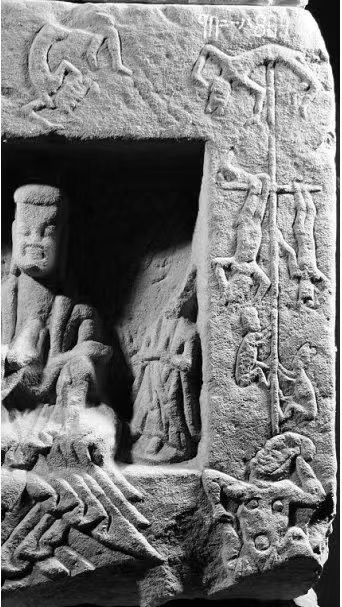

请看下图。这幅图是云冈第38窟中的一幅石刻墨线描摹图,它应该叫《橦倒乐伎图》。图中的表演与峨口挠阁非常相似,比今天的峨口挠阁更惊险、更具观赏性。如果我们把这幅图和峨口挠阁比较一下,会清楚地发现,峨口挠阁艺术历史久远、文化根脉绵长,会发现峨口挠阁曾经的历史高度和文化沃土的厚度。

(图片来源于网络)

如果说峨口挠阁与此图同根一脉,同生于雁门这方沃土,而且是饱吸了中华文明与佛教文化之雨露滋润,那么峨口挠阁的年龄至少可读出1500余个年轮。云冈石窟第38窟属晚期造,是云冈石窟三期。准确时间段是魏孝文帝从大同迁都洛阳之后,即公元494年之后的正光年间,此学术点由窟中的石刻题记所证实。正光年号是北魏迁都洛阳后第三任皇帝元诩使用第3个年号,时间为公元520年~525年,此间曾爆发了把北魏王朝送上不归之路的历史大事件,著名的北魏王朝历史转折点“六镇起义”。

鲜卑人在中原建立的中央政权走向衰亡,但把汉文化视为正统文化,并又吸纳了佛教文化,鲜卑文化优秀基因的石窟文化仍在鼎盛中发展着,所以峨口挠阁民间艺术的老祖“橦倒乐伎”走进西方净土佛国极乐世界并非偶然,而是一种必然,是文化娱乐在极乐世界中的标配和必配。石窟美术大师傅们,把峨口挠阁之老祖“橦倒乐伎们”请到佛国世界,为佛和菩萨表演,说明在公元520年间,峨口挠阁的老祖不仅仅是皇家和皇族们享受高级文化消费品,而且其艺术本身已经发展到非常成熟和非常有影响力的单科艺术种类。所以才有资格作为艺术重要构建,参与佛国世界的搭建,作为“云冈石窟微笑”的文化基因,进入佛的永恒微笑之中。

峨口挠阁老祖“橦倒乐伎”有永恒微笑的文化基因,那么这个微笑怎么解读,现代峨口挠阁又是怎样传承的呢?两点一句话:中国式的民俗化、中国式的艺术手法。

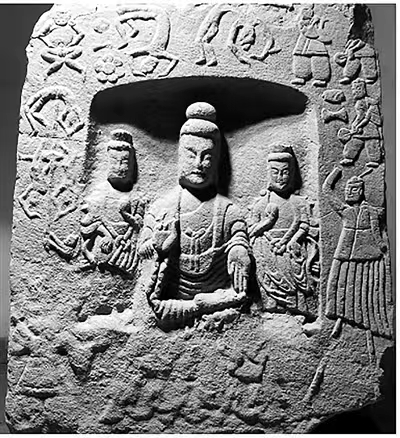

(图片来源于网络)

中国石窟中佛的微笑是永恒式的中国微笑,这个微笑由磅礴无边的法力、历经千辛万苦后的淡然、关爱芸芸众生的温度、看穿名利后边是空的超然等文化基因组成,而云冈第38窟中的《橦倒乐伎图》和峨口挠阁亦有这几种文化基因的强烈表达和彰显。首先,看其自然力和超自然力的表达和彰显。其次,看其人间——仙阁的互换,人和仙的轮回的人生观、生命观。其三,“天人合一”的自然观和价值观。佛陀不仅拥有自然界的力量,而且还拥有超自然的普渡众生之法力。第38窟中的“橦倒乐伎”其力大也是超常的,扛橦伎时,扛着高于自身数倍高的橦,橦顶仰躺着一位造型如飞燕的女性表演伎,橦上部的横杆上,两边各倒挂着一位男性表演乐伎,而在扛橦伎的顶部还有两位乐伎一前一后沿橦杆往顶部爬着。扛橦伎的力有多大呢?一根橦和一根横杆的重量可以估计出来,5个在橦上表演的乐伎体重也可算出来,那么橦上5位表演时产生的运动力是多大?恐怕就需要用量子计算器算了。打挠阁的底座庄稼汉,扛的铁架及架阁上的小孩有130多斤重,加上风的张力,孩子在上边引起的不平衡之力,底座壮汉踩舞步时其腰和脚踝部承受多大的力呢?佛的法力、橦倒乐伎中的扛力、挠阁中底座庄稼汉的腰脚腕力,都是超常的力。佛的法力、缘橦底座的抗托力、峨口挠阁壮汉扭舞的腰脚腕力都展现在云冈38窟中,构成了佛国世界、人间天堂力量之美。

佛即我,我即佛;佛国有人间,人间有佛国。俗语“救苦救难的大菩萨”,这句话其实蕴藏着我们老祖宗对自然观、人生观、生命观的概括转化,而挠阁的表演如同古代《橦倒乐伎图》表演一样,图解了这一的概括转化。

正月十五,天上月朗风清,衔市上人流川息,灯海灿若星空。在人流涌出的表演场地上,鼓乐喧天、炮声隆隆。在星空和灯海的中间又幻降出一道风景:柳枝摇曳、花团锦簇,一群仙童仙女手舞彩绸或亮剑在翩翩起舞。地上的灯海和表演象不象天上的街市?由挠阁架阁构成的空中视线景观,象不象菩萨的世界?而月朗风清的天空象不象人们劳作上地后的乡村人间?佛国人间,凡人神仙都可相互转化,其转化的媒介就是人们思维中的空灵。

在这种文化理念下,才有了我们今天的云冈第38窟世界级文化遗产,这个莫大的功劳也有挠阁老祖“橦倒乐伎”的一份。

峨口挠阁在北魏的时候,它还被包纳在《缘橦》艺术中。那个时候,它仍是全国各族人民公认的文化艺术品种,在贵族和皇家的上流社会中引领着文化消费的时尚和潮流,是人们欢笑的基因和燃点,对1500余年前的文化发展做出了卓越贡献。

今天我们要特别指出的贡献是,峨口挠阁还被引入中国化的佛教,成为构成云冈石窟佛式微笑的文化基因之一。云冈石窟中佛式微笑是由多文化基因相互作用而形成的。(杨继东)

(责任编辑:卢相汀)