董村镇。梁兴国 摄

董村镇位于忻府区东部,东与定襄县南王乡接壤,南靠五峰山,西与西张镇相连,北与北义井乡毗邻。全镇下辖11个行政村,分别为:董村、白家山村、定兴寨村、令归村、刘家山村、南胡村、孙村、太延村、武家山村、肖家山村、游邀村。

建置沿革,历史悠久

据史载,明清两朝忻县全境分为东永丰乡、南集贤乡、西九原乡、北金山乡,今董村镇所辖地域属永丰乡。民国初年建制沿袭清代,1919年始行区制,全县划分为6个区,设区公所,后改为5个区,董村是三区区公所所在地。1953年改为乡村制,设孙董乡,驻董村,1958年实行人民公社,孙董乡与定兴寨乡合称“先锋人民公社”,1961年先锋人民公社改称“董村人民公社”,1984年撤销人民公社,董村人民公社改为董村镇人民政府,镇政府驻董村,所辖范围不变。

《忻县志》记载:“董村为忻州四大镇之一,商业发达,是东南乡农副产品集散中心。”董村镇区位优势明显,县道忻宏线横穿全境而过,环城高速距镇政府不到3公里,交通十分便利。

董村境内以东西大街为中轴,3条南北大街,四通八达。街道两侧店铺鳞次栉比,有油坊、豆腐坊、粉条坊、磨坊、酱醋坊、面食糕点坊、酒肆、车马店、铁匠铺、当铺、木匠铺等80余家。大户人家院落多为三进院,内有门楼、影壁、厢房、厅堂等,搭配砖、木、石雕等精美装饰。

过去董村还建有两个集贸市场,即东集、西集,逢单日为东集,逢双日为西集。民国时期享有盛名的店铺有20余家,如“源花盛”“王川德”“水丰荣”“庆万泉”“庆荣昌”“义井昌”等商号,在内蒙、陕西均有连锁店。郝家开办的玉顺源货庄,在各地有18家分号,数十年长盛不衰。

游邀村千佛寺。李林春摄

名胜古迹,载入史册

1987年,考古学家发现董村镇境内游邀遗址出土的陶片具有礼器性质,规格很高。1989年,有关部门发掘游邀遗址,发现房址16处、陶窑6座、灰坑269个、墓葬73座,器物中陶器44件、石器300余件、骨器180件、蚌器45件、铜器1件。

游邀千佛寺主体建在济民堡内,堡墙约6米高,底部厚约5米。山门为青石砌的拱门,上刻“济民堡”及“大清咸丰三年重修”等字样。“济民堡”之名来源于寺内供奉的“润国济民”侯黄堂爷尹铎。寺内千佛殿为明代建筑,殿内千佛碑系北魏时所刻。千佛寺为忻府区第二大寺,县级文物保护单位。

孙村七峰寺始建于东汉元和年间,规模宏伟,1985年被忻州市政府公布为文物保护单位,并作为古迹载入《中国文物地图集山西分册》和《忻县志》。该寺虽年久失修,但香火旺盛,每逢集会便人山人海。

战斗堡垒,红色圣地

董村镇南端的白家山、肖家山、武家山、定兴寨、刘家山五个村庄,从东至西依次一字排开。这五个村庄在革命战争年代,是我党和军队坚强的战斗堡垒,这里的人民经历了血与火的淬炼,为抗日战争和解放战争的胜利谱写了光辉的篇章。

抗日战争时期,为了适应斗争的需要,忻县以北同蒲铁路为界,分别建立了东忻县和西忻县两大抗日根据地,肖家山就是东忻县政府所在地。1938年7月,在肖家山龙王庙举办了较早的党员培训班,学习《论持久战》和《抗日救国十大纲领》,抗日火种形成燎原之势。革命干部赵正午、王山大、张娘银等在肖家山村带领抗日队伍,出生入死,浴血奋战,留下闪亮的革命足迹。解放战争时期,在这里发生了“肖白惨案”,20多名干部群众壮烈牺牲,多人被捕。

抗日战争时期,东忻县县委很多机关驻在白家山村,白家山村也被称为革命根据地。1947年农历腊月十九和二十九,由于叛徒告密,晋绥军39师和40师对白家山村进行围剿,逮捕共产党员、武委会干部、基干民兵共30多人,后来被敌人杀害。

定兴寨属于革命老区,山高坡陡,山峰重叠,树木丛生,抗日战争和解放战争时期,忻县人民政府就设立在深山里的对口窑办公,指挥全县人民的生产、战斗、土改等。为培养人才这里建立了学校,副县长王在中任教二十余年,直到抗战胜利。抗战期间,这里涌现出很多可歌可泣的事迹。村干部在保护群众中被敌人残忍杀害。在敌人的一次大扫荡中,县政府的五位同志大义凛然,宁死不屈,为革命捐躯。

刘家山是革命老区,抗战爆发后,部队和忻县县委、县政府的干部,经常在刘家山一带开展工作。刘家山村较早建立了共产党的地下组织,群众为保护党的干部和支援前线作出了巨大贡献。

从抗日战争开始,肖家山一带就成为了东忻县共产党的摇篮,到解放战争时期更成为共产党在东忻县坚固的革命根据地。忻东独立营将士与国民党反动武装先后进行了曹村战斗、董村战斗、刘家山战斗、水峪战斗、高家庄战斗,沉重地打击了敌人的嚣张气焰,极大地鼓舞了人民的革命信心。

董村镇在忻县革命历史上永远闪耀着红色的光芒。

游邀村貌。梁兴国摄

乡梓名人,层出不穷

董村镇历史厚重,民风淳朴,村风文明。古往今来,人才辈出。有名人物有:

1、梁越,令归村人,任上大夫,授皇子经书。太宗明元帝即祚,以师傅之恩,赐爵祝阿侯,出为雁门太守。

2、杨敬儒,董村人,康熙十二年(1673年)进士,康熙二十五年(1686年)任湖南临湘县知县后,动员百姓开荒造田,制定乡规民约,大力发展教育事业。后升任广西、云南道监察御史,康熙亲赐“盛世直臣”匾额。杨敬儒一生为文甚多,著有《三柏堂集》。陈芷庄撰写的《秀容诗文存》中收集了他的98首诗。

3、郝椿龄,董村人,生于清道光年间,咸丰六年(1856年)举人。曾任蒲县儒学训导。数年后归里,设帐授徒。不久任秀容书院山长,长达20余年,为忻州培养了大批优秀人才。同治七年(1868年),郝椿龄作《重修忻州城记》。这是一篇独具特色的佳作,铭刻于碑,立在北城门楼底,至今仍存于北城门楼。光绪六年(1880年),他参与了《忻州直隶州志》编纂工作。他还是书法大师,北城门楼上的“晋北锁钥”四字匾额,就是郝椿龄所书。此四字典雅浑厚,独秀三晋。他作文赋诗甚多。

4、张镰斧(1922年一2011年),南胡人,1938年5月加入中国共产党。参加过抗日战争、解放战争和抗美援朝战争,任志愿军第二野战军师长。1960年晋升为大校军衔。曾荣获三级独立自由勋章、二级解放勋章、朝鲜民主主义人民共和国一级国旗勋章。先后获得航天部“在发展航天事业中贡献突出”一等功、国家科学技术进步奖特等奖等。

5、赵月亮(1930年一1995年),曾任南胡村科研队队长、忻州市(县级)农业技术站站长,第五届全国人民代表大会代表,北京农业大学实习基地指导教师,山西农业大学特邀讲师。1978年参加全国科学大会并获奖,1979年被评为山西省劳动模范。他的科研成果被北京电影制片厂拍摄成电影科教片《巧治蝼蛄》。

6、智澄,游邀人,慈善家、教育家。1904年出生,考入燕京大学,又转入北京师范大学攻读英语专业。在新加坡等地教授中国语文。北伐战争开始后,他归国投笔从戎,历经战事,右臂致残离开部队。抗日战争爆发后,赴陕南汉中设立西北儿童教养院,收容儿童达千人。

7、任秀峰与丁果仙。任秀峰,令归村人,《晋阳日报》记者。他娶一代晋剧须生大师丁果仙为妻。太原失陷后,任秀峰与丁果仙在令归老家居住了八年。

此外,还有厅级干部和其他领域作出贡献的人才10余名。

智一桐,游邀人,西安电影制片厂电影演员。赵有根,南胡人,有名的摔跤选手,跤号“二豹子”。银存金,南胡人,15岁拜师学艺,集唱、弹、技艺于一身,演出足迹遍及忻州东南乡,创作了不少作品,其中有许多是歌颂抗美援朝英雄的唱段。

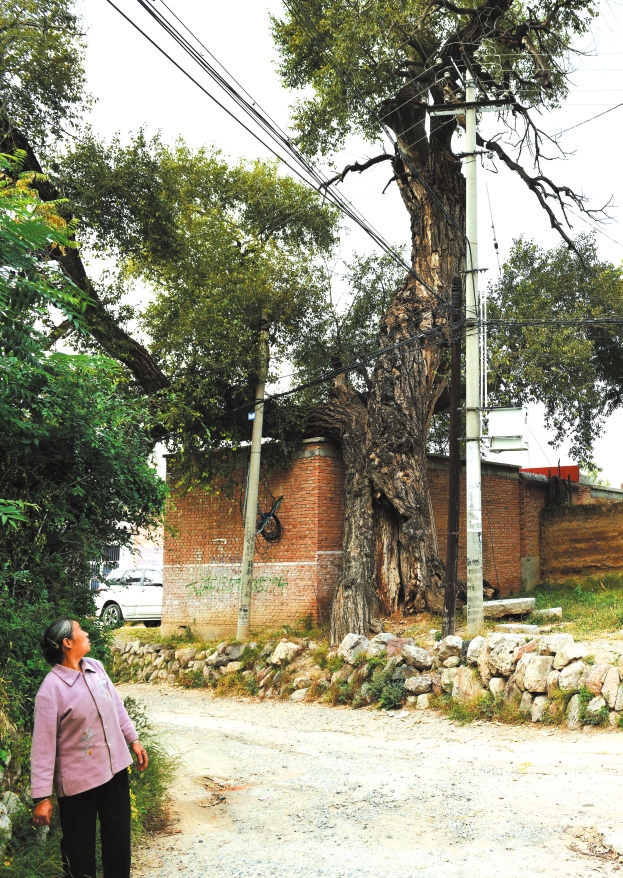

肖家山400年古杨树。 梁兴国摄

民间文艺,声名远播

董村民间文艺有社火、魁星点笔、拉游车、秧歌、独龙杠、高跷等杂耍。在每年的春节、元宵节时进行表演,既活跃了民间文化,又促进了区间交融,很受民众欢迎。民国时村里建有“欢乐堂”(村级晋剧自乐班)。1949年办起了村剧团,并出了许多地方“名角”。1976年,村里成立文艺宣传队,队员30多人,均为农民业余演唱,实行民办公助,排演剧目18个,其中《过河》等现代剧参加过省、市、县调演,获得好评。

地处山庄窝铺的肖家山,创建了村级晋剧团。不仅丰富了本村的文化生活,而且活跃和影响了毗邻县区的精神文化生活,为传承和发展传统戏曲文化作出了贡献。改革开放后,肖家山的锣鼓队、秧歌队、宣传队更是经常开展活动。

名优特产,畅销三晋

董村镇地理位置优越,气候宜人,日照充足,地广人勤,物产丰富。解放初期,定兴寨的白皮葱、小麦誉满忻州。20世纪70年代,南胡村的小麦亩产超过800斤,红遍了黄河以北地区。因此,1979年南胡村党支部书记赵黄玉被山西省政府授予农业劳动模范称号。游邀、董村、刘家山、定兴寨的红薯名声在外。每年全镇种植红薯稳定在3000亩以上。游邀村土地沙壤,富含微量元素,红薯种植面积大,品种好,薯形美观,色泽红亮,口味浓甜。2019年,“牛叫”红薯参加洛阳第三届中国甘薯产业博览会获得优秀奖,获得无公害、绿色农产品质量认证。红薯种植带头人苏全虎荣获“甘薯大王”称号。2021年,游邀村建立了红薯种苗基地,成为忻府区乃至忻州市的优质高产种苗供应基地,同年入选全国“一村一品”示范村镇。2022年,建成2000平方米的红薯仓储库。令归村万亩辣椒种植园、配套辣椒加工场地也建设完成。董村镇山区昼夜温差大,林果业也比较有名,品种主要有梨、苹果、核桃、红杏、七仙桃等。山中还出产知母、远志、黄芩等中药材。

刘家山村苍龙山景区的民俗活动。王林俊摄

农旅融合,如虎添翼

新世纪以来,董村镇依托历史文化资源,发展新兴农旅产业,将自然景观、人文历史、寺庙文化和乡村旅游相结合,开发出一系列颇有特色的旅游产品,为乡村振兴提供了新的动力。

刘家山村打造的苍龙山龙王沟景区,沟内小溪潺潺,空气清新。转运湾、一线天、石梯,地势险要;中将堆、大小草帽尖,幽雅恬静;佛手、天路、天书,神奇逼真;抗战遗迹东忻县县委培训班等,成为爱国主义教育基地。

2002年初,重建了华严寺。加快了“太延——游邀——刘家山——苍龙山”乡村旅游项目建设的进度。

董村镇是历史的见证者,也是未来的希望之地。这片英雄热土正焕发出新的生机和活力。

(刘金海)