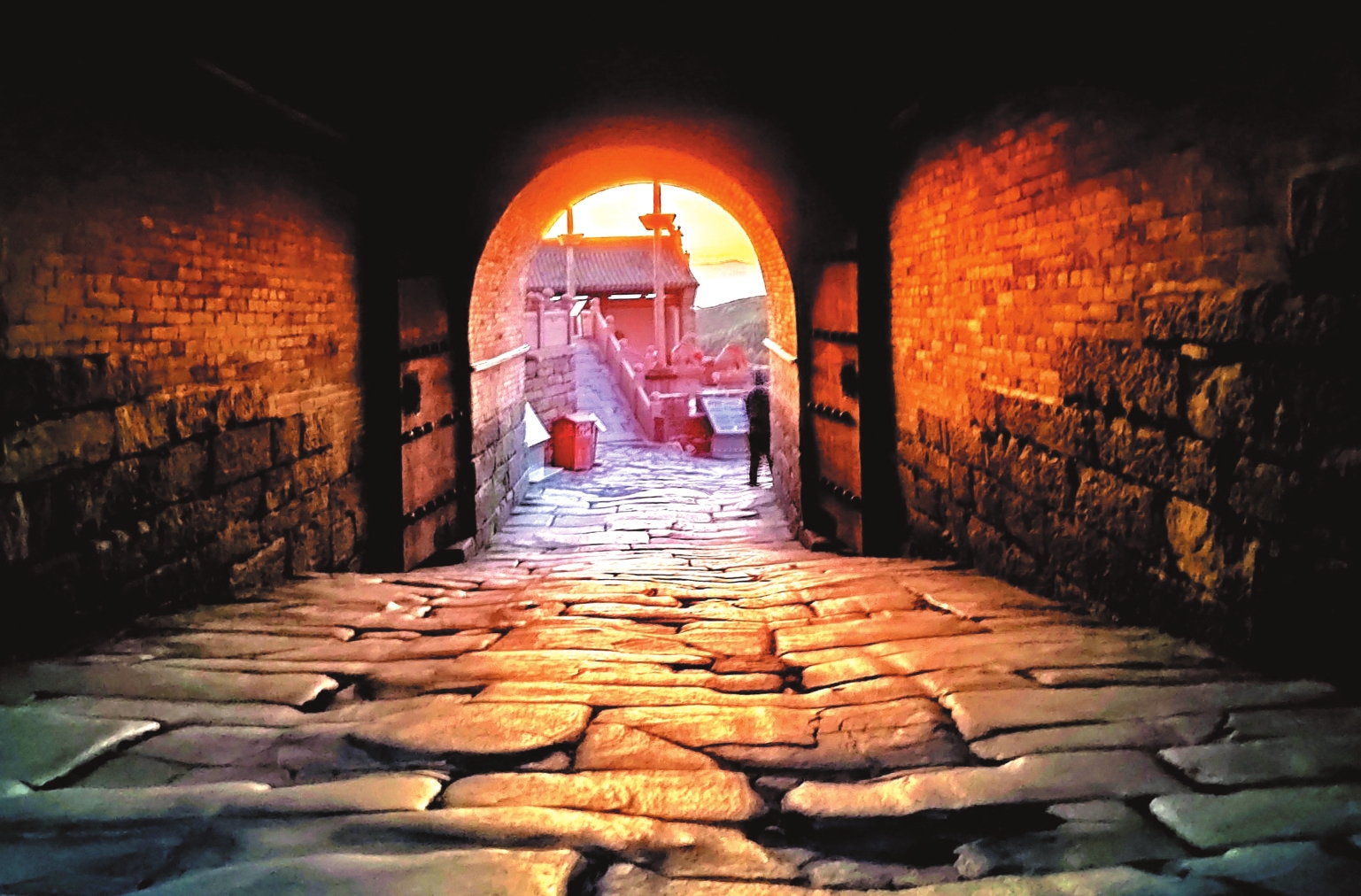

雁门关张存良摄

山,是站着的史书。

页岩层叠,褶皱纵横,每一道嶙峋的棱线,都是岁月刻下的深痕;每一捧粗砺的砂石,都浸染着时光沉淀的色泽。在山西北部辽阔而雄浑的版图上,在北纬38°43′至39°09′、东经112°44′至113°58′经纬交织的节点,一道苍劲的山脉,自亘古洪荒中拔地而起,如大地突起的脊梁,横亘于黄土高原与蒙古高原的交界。它,就是雁门山。

雁门山,古称勾注山、陉岭、西陉山陉,因山势勾转、水流注入而得名。这里群峰挺拔、地势险要。自建雁门关后,更有“一夫当关,万夫莫开”之势,它“外壮大同之藩卫,内固太原之锁钥,根抵三关,咽喉全晋”。相传每年春来,南雁北飞,口衔芦叶,飞到雁门盘旋半晌,直到叶落方可过关。故《山海经》有“大泽方百里,群鸟所生所解,在雁门北。雁门山,雁出其间。在氐国西”的说法。雁门山所在的恒山山脉东北面是西南走向,横亘700公里左右。

沧桑雁门贺连舟摄

一

《山海经》古卷之中,雁门山的印记镌刻在更北的高柳之地(今山西阳高县附近)。那里曾是鸿雁振翅南翔的古老驿站,雁影曾掠过战国初年风云变幻的天空。待到赵武灵王胡服骑射,锐意革新,铁骑北拓,疆土延伸,遂于善无(今山西右玉南)设立雁门郡。历史的潮汐涨落无常。三国鼎立,烽火连天,中原板荡,强敌环伺。魏人仓惶,将雁门郡治步步南迁,最终落脚于勾注山下。这一迁,如同一次无奈而悲壮的接力,勾注山便稳稳接过了“雁门”的衣钵,承续了那份沉甸甸的边塞宿命。

岁月流转至北魏,一道雄关巍然崛起于山势险要之处,正式定名为“雁门关”。自此,雁门山连同其上矗立的雄关,便成为农耕文明与游牧文明之间,一道深深刻入大地肌理、见证血雨腥风的疆界。

远眺雁门山,它绝然不同于江南青山的温婉秀润,绿意盈盈如处子;亦迥异于中原山峦的敦厚圆润,草木葱茏似华盖。它更像一位饱经风霜、筋骨毕露的老者,袒露着粗犷的胸膛与嶙峋的骨架,将一身铁硬的脊梁,直刺向漠北高远的苍穹。风,是它粗重的呼吸;石,是它凝固的血液。

东西两座主峰,壁立千仞,对峙如门,宛如两位开天辟地的巨神,奋力掰开连绵的恒山支脉,硬生生在磅礴的山体间撕裂出一道狭窄而险峻的通道。这道天然的隘口,便是名动天下的雁门古道。秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归。当浩荡的雁阵排空而来,飞越这莽莽苍山,便从这对峙的“门”形山口间穿行而过,那奋力振翅、逆风而行的姿态,是生命对自然的顽强礼赞。无怪乎历代文人墨客、兵家史册,皆誉其为“中华第一关”“天下九塞之首”。

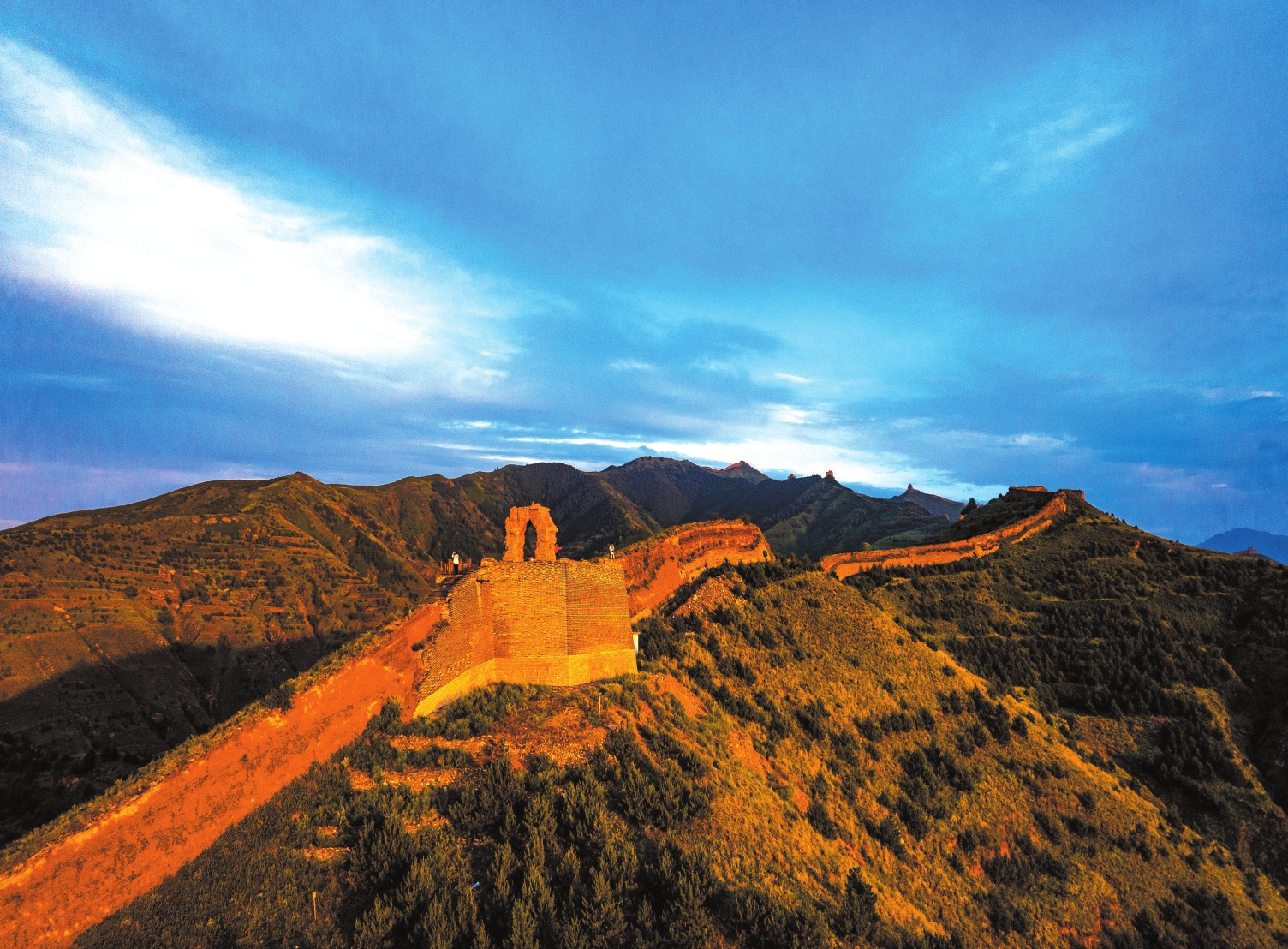

雁门雄姿王晋东摄

二

回溯时光之河至公元前475年。

赵襄子的一场阴谋,一场以亲情为诱饵、以宴席为屠场的灭国惨剧,在杯盘狼藉、血腥弥漫中戛然落幕。代王妃默默拔下绾住云鬓的笄簪,以一种决绝姿态,将它狠狠刺向自己白皙脆弱的咽喉!一缕香魂,带着对故国的眷恋与对兄弟背叛的彻骨冰寒,就此陨落在异国的山峦。

后人感念其贞烈刚毅,将她香消玉殒的山峰命名为“摩笄山”。赵氏的版图由此染上了浓稠的血色,也为后世雁门关外这方土地的喋血命运,埋下了最初、也最凄厉的伏笔。代王既灭,赵襄子旋即遣大将新稚穆子挥师北上,铁蹄踏破代国全境。这片水草丰美、宜耕宜牧的土地,滋养了赵国争霸中原的战马,却也宿命般地成为后世无数英雄折戟、壮士喋血的永恒舞台。

而雁门关,从来就是中原王朝抵住北方铁蹄洪流的最坚硬胸膛。它的防御体系堪称古代工程智慧的结晶,是冷兵器时代军事地理学的巅峰之作。其“双关四口三城十八隘”的立体防御格局,将自然险要与人工构筑完美融合,形成纵深数十里的钢铁防线。以“东陉关”“西陉关”双关并置,互为掎角之势,形成“一夫当关”的险要格局。这种设计源于长城文化中“依险而守”的军事思想,充分利用地形优势强化防御纵深,令来犯之敌望而生畏。雁门关天险门、地利门双重瓮城与城墙突出的“马面”,借鉴了长城防御体系的经典设计,通过精确的几何计算增强了交叉火力覆盖与抗冲击能力。这种超前防御理念比欧洲棱堡体系早出现八个世纪,闪烁着东方军事智慧的光芒。

登临地利门城楼远眺,雁门关沿线的七十二座烽燧如大地琴键般向天际延展,在群山之巅勾勒出警戒的脉络。这些烽火台与长城其他段落联动,形成“昼举烟、夜举火”的快速预警机制,提升了边境情报传递效率,成为军事防御的“神经中枢”,将危险的信号瞬间传遍边塞。以代州城为中心的三十九堡七十二联城,是雁门关的纵深防御体系,相互守望,共同捍卫着雁门腹地及州城的安全,构成一张疏而不漏的天罗地网。

雁门关以城墙烽燧为“刚”,以和合精神为“柔”的“刚柔并济”防御特质,成为中国边疆治理史上“文武之道,一张一弛”的典范。

战国末年,名将李牧坐镇雁门郡,他深谙匈奴骄横贪婪的脾性,面对来势汹汹的强敌,他示敌以弱,布下天罗地网。每日只命士卒驱赶牛羊漫山遍野,佯装牧民散漫无备。匈奴斥候窥得此景,回报单于,言赵军羸弱,守备空虚。单于大喜,亲率十余万精锐铁骑,如决堤的黑色潮水,涌入李牧预设的绝地,李牧的伏兵如神天降,自四面八方怒吼而出。一时间,

万弩齐发,箭矢如蝗蔽日;战鼓震天,铁骑纵横冲杀。训练有素的赵军以逸待劳,将匈奴困于垓心,“大破杀匈奴十余万骑”,单于仅以身免。自此,“匈奴十余岁不敢近赵边”。飞将军李广也曾在此任太守,与匈奴缠斗经年。他的神箭曾深深没入坚硬石棱,留下“没石饮羽”的传奇。至汉武帝雄才大略,志在廓清寰宇。卫青、霍去病这两柄帝国最锋利的宝剑,正是从雁门要塞这方磨刀石上砺出锋芒。将士们“不破楼兰终不还”的呐喊,至今仍隐隐回荡在幽深的山壁之间,成为山魂的一部分,激励着后世。

斗转星移,到了积弱的北宋,雁门关与宁武关、偏头关并称“外三关”。杨家将满门忠烈的故事,便是在这雁门崇山峻岭间,在血与火的反复淬炼中,升华为不朽的民族传奇。

三

明清易代,烽火渐息,弥漫在雁门山上空的硝烟开始沉淀,转化为一种更为深沉、内敛的文教气象。明清两朝虽仍不断修缮关城,但雁门关的意义,已悄然发生着深刻的转化,从单纯的军事防御堡垒,向着承载边塞文化、忠义精神与儒家风骨的文化象征升华。

自西周开关建塞始,历朝历代都把雁门关视为决定国之存亡的战略要地。它是“咽喉全晋,势控中原”的兵家必争之地。在非战争时期,雁门关的军事属性逐渐转化为商贸功能。明清时期,随着“走西口”驼队的兴起,雁门关成为晋商北上贸易的必经之路。深深的车辙印痕,印证了昔日商队络绎不绝的繁荣景象,那一道道凹陷,是财富与梦想碾压出的历史轨迹。关内外的茶叶、丝绸、毛皮等物资在此流通,驼铃脆响取代了金戈杀伐,雁门关不仅是“丝绸之路”与“茶马古道”的交汇点,更成为农耕文明与游牧文明融合互动的桥梁。从玉石之路到茶马互市,从中原到漠北,雁门关历史上曾经是中原地区汉民族与北方游牧民族友好往来,进行边关贸易的重要通道。汉胡商旅在此云集,客栈酒肆林立,不同语言在此交汇,不同货物在此交换,达到了文化互融、经济互依、政治互鉴、军事互效、商贸互通、姻缘互联、礼仪互学的境界。汉元帝时,“昭君出塞”途经此关,使雁门关成为了民族团结、友好往来的通衢大道。蔡文姬从这里归汉,带着胡笳的悲音与对故土的眷恋;晋商从这里走向世界,将票号的范围扩到欧亚大陆。数千年来,这里一直传唱着中华历史上一幕幕的动人篇章和民族交融的佳话。关隘的“封闭性”与“开放性”在此形成辩证统一:战争时期是防御壁垒,和平时期则成为民族交往的通道。这种双重属性使雁门关成为中华文明“多元一体”格局的缩影,是理解中国边疆史的活化石。

四

今日登临,雁门关城依旧巍峨矗立于苍茫山脊,如同一位阅尽沧桑的老者,沉默地俯瞰着人间变迁。

明代的青色城砖在高原强烈的阳光下沉默无言,那是凝固的岁月,是无声的呐喊,每一块都承载着数百年的风霜。关城、长城、瓮城,构成庞大而森严的军事防御体系,历经风雨剥蚀,雄风犹存,向人们展示着古代军事工程的恢弘与精妙。瓮城曲折迂回如迷宫,昔日的射箭孔、火炮位、擂石位,主关楼高耸入云,箭孔密布,勾起人们的无限遐想。2001年,它成为全国重点文物保护单位;2014年,又荣膺国家5A级旅游景区桂冠。然而,雁门关的灵魂,远非这些砖石土木的躯壳所能涵括。它文明的肌理,成为流淌在文人墨客笔端的热血与苍凉。自李白笔下“绿水向雁门”的苍茫边塞意象,到王昌龄“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”的豪迈期许;从崔颢“高山代郡东接燕,雁门胡人家近边”的异域风情素描,到李贺“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”的悲壮画卷;直至现代武侠宗师金庸《天龙八部》中,那惊天动地的一笔,契丹英雄萧峰于雁门关外断箭自戕,以一身热血弥合宋辽仇怨的壮烈抉择……这山、这城、这关,早已超越地理的界限,升华为中国文学血脉里一个永恒的、充满张力的边塞符号,承载着无尽的苍凉、亘古的豪迈与超越族群的大义。

游人立于巍峨关楼之上,俯瞰脚下幽深的峡谷,耳边仿佛还回响着杨家将军中呐喊的声音,与山谷深处那千年不散、隐隐传来的金戈铁马之声,深刻地交织在一起,构成一种穿越时空的混响,令人心神俱震,恍惚间不知身在何处,今夕何夕。

余晖泼洒,将雁门群峰浸染成一片肃穆的铁青。暮霭四合,山峦的轮廓凝成巨大而沉默的剪影,沉默如磐石,厚重如史诗,将千年的秘密都包裹在无边的暮色里。

历史如雁,穿门而过,只留下苍茫的回声在空谷萦绕,似有还无。雁门山却如大地之锚,将那些惊心动魄的瞬间、那些荡气回肠的气节、那些可歌可泣的牺牲,牢牢钉在华夏北疆的风云版图之上,成为民族记忆中最醒目的坐标。

雁门山,这北方的界碑,这千年的沉默见证者,在无垠的风霜雨雪中默然矗立。它的回响,不在当年那喧嚣震天的厮杀里,而在那雁鸣如火、点燃秋空的山谷里,在那博物馆柔和灯光下静静陈列的锈蚀箭镞与斑驳文书里,在那将古老关隘和嶙峋山巅染成金色的每一缕崭新的晨光里……也在每一个读懂它沧桑的灵魂深处,久久回荡。(李九龙)

(责任编辑:卢相汀)