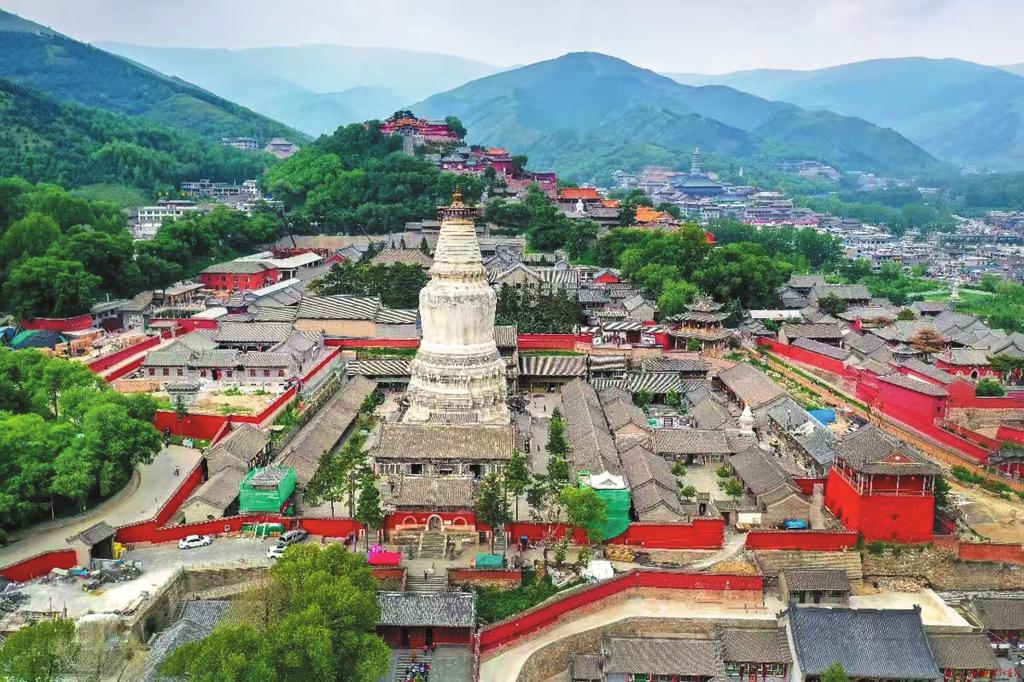

五台山地标建筑大白塔

五台山,这座承载着千年佛缘与历史沧桑的圣地,屹立于华北大地,以其独特的自然风光和深厚的文化底蕴闻名遐迩。从古代建筑的视角探寻五台山,仿佛是翻开一部雄浑壮阔的史书,每一页都写满了岁月的故事,每一座建筑都是历史的见证者,它们静静诉说着往昔的辉煌与变迁。

大白塔:圣境的洁白地标

踏入五台山,首先映入眼帘的便是那高耸入云的大白塔,它宛如一位圣洁的巨人,庄重而肃穆地矗立在塔院寺内,成为五台山的标志性建筑。大白塔通身洁白如雪,在阳光的照耀下熠熠生辉,仿佛散发着佛光的祥瑞之气。远远望去,那庞大的塔身与蓝天白云相互映衬,构成了一幅宁静而神圣的画面,让人不禁心生敬畏。

大白塔不仅巍峨壮观,而且历史悠久。传说它是阿育王所置的佛舍利塔,在汉明帝以前就建在五台山。长安二年(702年)妙胜尼造二层八角佛舍利塔,藏在了塔腹之中,开成五年(840年)日本高僧圆仁法师记载大华严寺阁院:“阁前有塔,二层八角,庄严殊丽,底下安阿育王塔,埋葬地下,不许人见,是阿育王所造八万四千塔之数也”。大德五年(1301年),尼泊尔匠师阿尼哥精心设计建造大白塔,将以前的二层八角塔置于大塔腹中,形成塔中塔。永乐五年(1407年),永乐帝命太监杨升重修此塔。明万历七年(1579年),李太后令太监范江和李友重建。它身姿挺拔,高达54.37米,在五台山的古建筑群中脱颖而出,成为绝对的视觉焦点。

大白塔的建筑风格融合了藏式佛塔的特色。其塔基为正方形,坚实厚重,承载着整个塔身的重量,象征着佛法的稳固与坚实。塔身呈宝瓶状,圆润饱满,线条流畅自然,给人以庄严而又柔和的美感。在塔身之上,是层层相叠的塔刹,塔刹直插云霄。塔刹上装饰着精美的铜质构件,在微风中发出清脆悦耳的声响,仿佛在吟唱着古老的佛经。

围绕着大白塔,有一圈转经筒,信众们双手推动经筒,口中念念有词,脸上浮现出虔诚的神情。经筒在他们的推动下缓缓转动,发出“嘎吱嘎吱”的声响,仿佛世间一切烦恼都在这周而复始的转经中烟消云散。大白塔不仅是一座建筑,更是信众们心灵的寄托,它见证了虔诚者的信仰之旅,承载着人们对美好生活的向往和对佛法的尊崇。

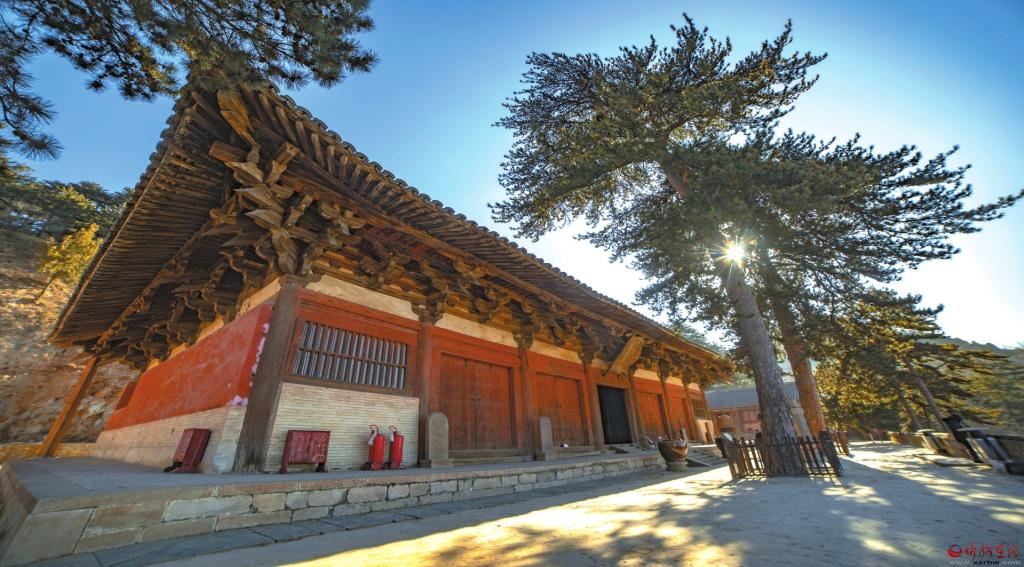

佛光寺东大殿:唐代建筑的瑰宝

佛光寺东大殿唐代塑像 刘纪森 摄

佛光寺东大殿,这座隐匿于五台山深处的唐代建筑瑰宝,宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特的魅力。当你踏入佛光寺,穿过层层院落,眼前豁然开朗,东大殿便静静地展现在你的面前。它坐东朝西,气势恢宏,宛如一位历经沧桑的智者,沉稳而又深邃。

东大殿的建筑结构简洁而精妙,采用了典型的唐代建筑风格。其大殿面阔七间,进深四间,单檐歇山顶。斗拱硕大雄浑,犹如一朵朵盛开的莲花,承载着屋檐的重量,展现出唐代建筑的雄浑大气。斗拱上的彩绘虽历经岁月的侵蚀,但依然色彩鲜艳,图案精美,仿佛在诉说着往昔的繁华。大殿的梁枋结构严谨,木材之间的榫卯连接天衣无缝,体现了古代工匠高超的技艺。

佛光寺东大殿 杨国军 摄

步入大殿,一尊尊佛像庄严肃穆地端坐在莲花宝座上,他们面容慈祥,目光深邃,仿佛在俯瞰着世间万物。佛像的造型丰满圆润,线条流畅,具有典型的唐代佛像风格。殿内的壁画虽然历经千年的岁月洗礼,但部分依然保存着精美的画面。壁画内容丰富多样,有佛教故事、人物肖像、自然风光等,色彩鲜艳,笔触细腻,生动地展现了唐代的社会风貌和佛教文化的繁荣。

站在东大殿前,历史的风仿佛从耳边吹过,似乎能看到唐代的工匠们在烈日下挥汗如雨,精心雕琢着每一块木材;能听到寺内的僧人们在晨钟暮鼓中诵经祈福;能想象到当年佛光寺内香客云集、香火鼎盛的景象。佛光寺东大殿,不仅是一座建筑,更是一部鲜活的历史,它见证了唐代佛教文化的辉煌,承载着中华民族的智慧和精神。

菩萨顶文殊殿:金瓦红墙间的佛国天光

菩萨顶大文殊殿 王文君 摄

五台山菩萨顶的文殊殿,是一座承载着深厚历史文化底蕴与独特建筑魅力的殿堂,有着不少令人称奇之处。

菩萨顶始建于北魏孝文帝时期(471——499年),最初叫大文殊院,是五台山五大禅处之一。文殊殿具体建造时间难以确切考证,但现存建筑为清代遗构。在清代,康熙、雍正、乾隆等帝王对菩萨顶多次修缮扩建,文殊殿在这一时期逐渐形成如今的规模和样式。清朝时,菩萨顶地位特殊,甚至成了皇室寺庙,康熙四十四年(1705年),寺内改住喇嘛,菩萨顶成为五台山黄庙之首,文殊殿也跟着沾光,变得更加气派。

文殊殿是典型的宫殿式建筑,建筑规格很高,仅次于皇宫。它面宽三间,采用单檐庑殿顶,这在古代建筑屋顶形式里等级相当高,庄重又宏伟,一般只有很重要的建筑才会用。殿顶覆盖着黄色琉璃瓦,在阳光照耀下闪闪发光,显得特别尊贵。要知道,在等级森严的封建社会,黄色琉璃瓦通常是皇家建筑才能用的,菩萨顶文殊殿能覆盖黄色琉璃瓦,足以见得它的地位非凡。

正脊中间放置着铜宝瓶,两端是鸱吻,四条戗脊上装饰着龙凤、狮子等饰物。这些装饰不仅好看,还都有着特殊寓意。比如鸱吻,传说是龙的儿子,喜欢吞火,把它放在屋脊两端,有辟邪、防火的意思;龙凤、狮子等则象征着吉祥、威严。

其殿身坐落在灵鹫峰上,石砌束腰的须弥座雕刻精美,线条流畅,周围还有汉白玉栏杆环绕,栏杆上也雕刻着各种精美的图案,像莲花、云纹之类,增添了几分典雅庄重。殿前还有汉白玉御路,上面雕有九龙吸水图案,九条龙形态各异,活灵活现,翻腾在波涛之间,和北京故宫的礓磋铺设很相似,一看就不是普通地方能有的。

文殊殿曾有被列为五台山一景的“滴水檐”。不管春夏秋冬、晴天雨天,殿檐中间的一块瓦上总会滴水,雨珠滴沥,落在地上的石头上,滴答有声。而且这雨水在阳光照射下,还能映出五光十色的水花,特别好看。水滴长年累月地滴,殿前石阶上形成了状似蜂窝的痕迹。不过可惜,1984年大殿翻修后,屋檐不再滴水了。关于滴水的原因,有说法称是屋顶琉璃瓦上按一定比例留有隐蔽小孔,下雨时,雨水透过小孔渗到下面特别厚的泥灰土中,泥灰土下面又有严密隔水设备,就形成了储水层。太阳出来温度升高,水蒸气碰到不透气的琉璃瓦,就化成小水珠,顺着屋檐滴下来。五台山气候多变,雨水充足,储水层常有水源,所以能常滴不断。

显通寺无梁殿:砖石的艺术华章

显通寺铜殿内部 王文君摄

显通寺无梁殿,这座用砖石构筑的艺术作品,在五台山众多建筑中独树一帜。它以独特的建筑结构和精美的砖雕艺术吸引着无数游客和学者前来观赏和研究。无梁殿顾名思义,殿内没有一根梁木,完全采用砖石拱券结构建造而成,这在古代建筑中是一项伟大的创举。

无梁殿的外观宏伟壮观,呈两层楼阁式建筑。其外墙用青砖砌成,墙体厚实坚固,给人以沉稳庄重的感觉。殿顶为重檐歇山顶,上下两层上饰檐廊,皆为砖雕,刻工精细。它是万历三十四年(1606年)明神宗命妙峰祖师用磨砖劵成的一座华严道场。该殿正面7个拱洞上面,都嵌着一块砖磨雕刻匾额:“法菩提场”“普光明殿”“仞利天宫”“夜摩天宫”“兜率天宫”“佗化天宫”“逝多园林”,表示释迦牟尼佛在7个地方说法9次。因此,此殿也叫七处九会殿。

殿内由3个穹窿拱洞构成,拱壁就是山墙,墙上开有拱门,串通3洞,拱壁扶摇直上,边上边缩。殿内挑高至二楼,顶部由砖叠涩法砌成斗八藻井和木造平棋(天花板)。拱洞中供鎏金铜佛(卢舍那佛),佛教认为,卢舍那佛能够遍照一切处,开发无量众生之善根,具有无量无边无数的法力,所以该殿亦名无量殿。

显通寺无梁殿 王文君 摄

走进无梁殿,仿佛进入了一个神秘的砖石世界。殿内空间宽敞,拱券结构清晰可见,给人以强烈的视觉冲击感。在殿内的墙壁上,镶嵌着许多佛龛,佛龛内供奉着佛像,佛像周围同样是精美的砖雕装饰。这些砖雕工艺精湛,线条细腻,每一处细节都展现了古代工匠的高超技艺。

站在无梁殿前,不禁为古代工匠的智慧和勇气所折服。在当时的技术条件下,能够建造出如此宏伟壮观、结构独特的建筑,实在是令人惊叹。无梁殿不仅是五台山古代建筑的杰出代表,更是中华民族建筑史上的一颗璀璨明珠,代表着中国古代建筑技术的辉煌成就,承载着历史的记忆和时代的智慧。

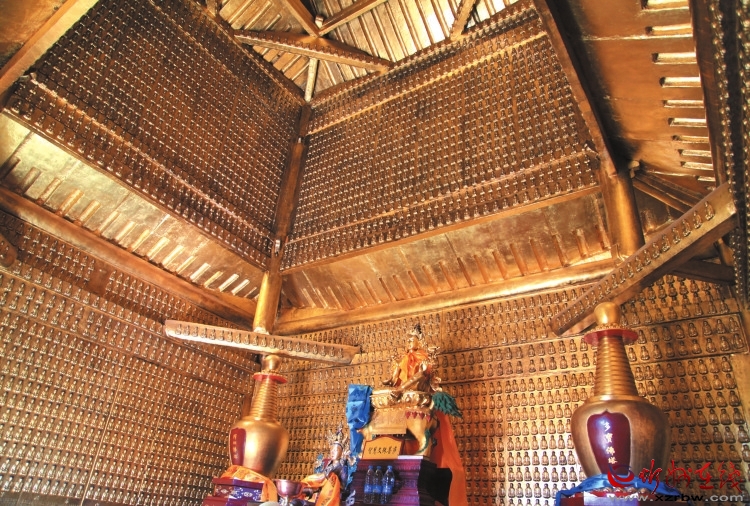

显通寺铜殿:历史深处的梵光

显通寺铜殿 王文君 摄

显通寺铜殿位于五台山显通寺内,是中国现存四大铜殿之一,铸于明万历三十四年(1606年)。由妙峰大师主持建造,集全国13省市的布施,历时数年完成。铜殿是为纪念李太后,也是为大明朝祈福。殿高8.3米,宽4.7米,深4.5米,是用十万斤铜铸成的,平面呈方形,歇山顶,共两层,为仿木构建筑。

铜殿建筑结构精巧,四角上下各有铜柱四根,铜柱和柱础浑然一体。屋顶正脊两端铸有跃然欲飞的龙吻一对,正中有葫芦宝瓶脊刹,闪闪发光。该殿飞翼翘角,雕花镂空,造型舒朗,在阳光照耀下,光芒四射。

隔扇外壁铸有36幅花卉图案,有二龙戏珠、鱼跃龙门、犀牛望月、玉兔拜月等,构图清晰,形象生动。殿内四壁满铸小佛,号称万佛,佛像形态各异,栩栩如生。殿内正中供奉着一尊高达1米的铜铸文殊骑狮像,其铸艺高超,神态逼真,体态闲适,是明代铜铸佛像之珍品。

铜殿前下方的左右两侧,各矗立着一座铜塔,于明万历三十五年(1607年)铸成。这里原有5座铜塔,隐含5座台顶,可惜有3座在日军侵华时被盗走。

五台山的这些古代建筑,无论是大白塔的神圣庄严、佛光寺东大殿的雄浑大气,还是文殊殿的独特风格、显通寺无梁殿的精巧绝伦,它们都是历史的馈赠,是中华民族传统文化的瑰宝。不仅具有极高的艺术价值和历史价值,更是连接古今、传承文化的桥梁。当我们站在这些古老的建筑面前,仿佛穿越时空,与历史对话,真切感受到岁月的沧桑和文化的厚重。

五台山的古代建筑,永远闪耀着智慧和文明的光芒,吸引着后人不断去探索、去品味。

本版撰稿王文君

(责任编辑:卢相汀)