五台山显通寺钟楼 王文君摄

当我们在显通寺的晨钟声里触摸唐代经幢的刻痕,在菩萨顶的台阶上辨认乾隆的御笔书法,在佛光寺的东大殿仰望女弟子宁公遇的墨书题记,五台山的文化年轮便清晰可见。这座山从来不只是宗教圣地,它是帝王将相的权力祭坛,是文人墨客的精神原乡,是能工巧匠的创造现场,更是中华民族多元一体的立体画卷。

帝王踏雪寻圣迹

五台山的香火始终与王朝命运交织,历代帝王的足迹不仅是个人信仰的投射,更暗含着政治权谋、边疆治理与文化整合的深意。

北魏孝文帝:佛光初照

北魏太和二年(478年),孝文帝拓跋宏的车驾碾碎了恒山北麓的晨霜。这位被后世誉为“佛教护法”的鲜卑帝王,在五台山东台顶留下了最早的帝王足迹。史载其“亲幸山灵,瞻礼圣迹”,不仅下诏扩建灵鹫寺(显通寺前身),更将鲜卑族的尚武精神融入佛教艺术,开启了五台山作为皇家道场的千年篇章。

隋文帝:敕封五顶

开皇十三年(593年),隋文帝杨坚下诏:“五台山者,文殊閟宅,万圣幽栖。”这位笃信佛教的帝王,不仅派人在五台山建寺20余座,更首创“五顶敕封”制度:将五座台顶分别册封为东台望海寺、南台普济寺、西台法雷寺、北台灵应寺、中台演教寺。从此,五台山的山形与佛教宇宙观完美契合,成为帝王构建“人间佛国”的空间范本。

五台山南禅寺唐代雕塑 王文君摄

唐高宗与武则天:凤凰双巡

龙朔二年(662年),唐高宗李治命会昌寺僧人会赜绘制《五台山图》,这是中国历史上首幅佛教圣地全景图。武则天为后之时,她多次派人在几座台顶建“则天塔”。长寿二年(693年),名僧菩提流志等新译《宝雨经》,称菩萨现女身,为武则天登上帝位大造舆论。长安二年(702年),武则天自称“神游五顶(清凉五台山的五大高峰)”,敕命重建五台山的代表寺院清凉寺。

宋太宗:梵刹新生

太平兴国五年(980年),宋太宗赵光义敕建太平兴国寺,并铸铜钟置于显通寺。这位以“烛影斧声”闻名的帝王,在五台山留下独特的文化密码:现存佛光寺文殊殿的北宋壁画中,武将装束的文殊菩萨骑着青狮,恰与宋代“以武立国”的意识形态暗合。

五台山金阁寺 刘永平摄

元成宗:敕建万圣佑国寺

元成宗铁穆耳(1265年——1307年)尊崇佛教,常赏赐僧人。元贞元年(1295年)即为自己巡幸五台山做准备,敕建万圣佑国寺,即今南山寺最上面的部分。第二年,登山礼佛,观瞻圣容,对多处寺院皆有赏赐。万圣佑国寺建成后,成宗还诏“释源宗祖”洛阳白马寺的真觉国师为其开山住持。

元英宗:汉藏交融

元英宗名硕德八剌(1303年——1323年),年号至治,在位期间,崇信佛教。依据《元史》《清凉山志》及五台山保存的元碑记载,延祐七年(1320年)九月,颁布“禁五台山樵采”,保护了五台山的森林植被,维护了佛教圣地的自然景观。至治二年(1322年)五月,英宗由燕京出发巡幸五台山。“六月丁卯,车驾至五台山,禁扈众宿卫,毋践民禾”。驻台期间,朝拜五顶。至南台时,只见“阴云晦翳,不睹光瑞”。万圣佑国寺住持慧印等众僧诵经祈祷。只见庆云现瑞,身光焕景。“文殊之像,依稀如前,在明镜之中”。便命慧印勒石刻记。又谕旨,“凡此山之僧,皆统于慧印”。“赐币万五千缗,文殊像一,束帛有加”。英宗至王子寺时,“有感,敕重修葺”。是年五台山复建了普门寺。至治三年(1323年)四月,英宗“敕京师万安、庆寿、圣安、普庆四寺、扬子江金山寺、五台万圣佑国寺作水陆佛事七昼夜”。五台山元碑记述此事:“三年夏,上遣宗室益不花太子奉御旨至五台,设华严会。赐公(慧印和尚)手诏,代上行香,加赐御酒东台,其为眷顾如此。”

康熙、乾隆:多民族帝国的精神锚点

康熙五巡五台山,每次路线都暗含政治意图:1698年的第三次巡幸,特意取道杀虎口,在五台山接见喀尔喀蒙古诸王;1702年的第四次,则带上了即将出征准噶尔的将领。乾隆帝在菩萨顶用满、汉、蒙、藏四体文字题写碑文时,特意将满文置于顶端,这种空间布局成为清帝国多元统一的象征。在殊像寺文殊阁,乾隆命工匠将文殊坐骑青狮改为白象——前者是汉传佛教传统,后者源自藏传佛教,这种改造恰如他在《御制五台山碑文》中所言:“统合异同,俱归妙明。”

文人墨染清凉境

五台山的松涛云海中,飘荡着中国文人的精神乡愁。从李白的狂歌到老舍的素笺,这座山既是中国知识分子的精神禅房,也是他们寄托家国情怀的纸上山河。

盛唐气象:诗仙佛影

李白在《赠僧行融》中写下“梁有汤惠休,常从鲍照游。峨眉史怀一,独映陈公出。卓绝二道人,结交凤与麟。”据考,“史怀一”正是五台山僧人。杜甫则留下更明确的《夜听许十一诵诗》:“许生五台宾,业白出石壁。”将五台山学佛的许生比作“清净僧”。中唐诗人张籍的《送僧游五台》更显禅意:“师向五台去,修行知道行。雪中寻古刹,月下礼文殊。”敦煌遗书P.3871号《五台山圣境赞》中发现的王维佚诗:“西台险峻少人登,玛瑙池边看日升”的空灵意境与其《辋川集》一脉相承,印证了“诗佛”晚年“行到水穷处,坐看云起时”的禅悟。

苏轼:纸上朝圣的典范

虽未亲临,苏轼却留下十余首五台山诗作。元祐八年(1093年),他在定州任上所作的《送张天觉河东提刑》,以“五台想已遍清凉”想象友人行程。更为重要的是,其《十八大阿罗汉颂》中描述的“文殊师利,坐狮子座”,直接影响了后世五台山文殊造像的范式。台北故宫博物院藏《苏轼行书五台山偈》残卷,字迹遒劲中见空灵,堪称文学想象与书法艺术的完美结合。

元好问:遗山先生的终极叩问

金正大四年(1227年),元好问登临五台山。他在《台山杂咏十六首》中留下“山云吞吐翠微中,淡绿深青一万重”的佳句。这位亲历朝代更迭的诗人,在五台山找到了精神归宿:“此景只应天上有,岂知身在妙高峰。”其诗作直接影响了后世五台山文学的审美取向。

徐霞客:行者丈量天地

崇祯六年(1633年),徐霞客用双脚丈量五台山。在《游五台山日记》中,他精确记载了山形地貌:“北台之下,东台西,中台中,南台北,有坞曰台湾。”这位地理学家的观察,竟与今日卫星测绘的五台山盆地高度吻合。更令人惊叹的是,他注意到显通寺铜殿“日光射入,金碧交映”,这种对光线的敏感,恰似现代摄影家的取景。

五台山显通寺铜殿 王文君摄

顾炎武:实证考据中的遗民心事

清康熙二年(1663年),顾炎武在《五台山记》中考证“紫府山”名称由来时,引用《仙经》中“五台山名为紫府,常有紫气,仙人居之”,实则借古讽今,暗指满清统治下的文化危机。他发现的明代长城砖铭,记录了宣府镇士卒姓名籍贯,这些被录入《日知录》的细节,成为后世研究明代卫所制度的重要史料。在龙泉关考察时,他注意到戍卒仍在传唱嘉靖年间的抗倭军歌,这种文化韧性的发现,或许给这位反清志士带来了些许慰藉。

老舍:战火硝烟中的清凉菩提

1937年秋,老舍在五台山目睹的不仅是佛教盛景,更是八路军总部进驻后的新气象。他在《五台留痕》中描写的“僧人们早课诵经声与战士出操号令共鸣”的场景,实为历史转折的生动见证。1964年重访五台山时写下的“白塔依旧,山门外的供销社摆着暖水瓶”,这种新旧交融的笔触,恰似其晚年作品《正红旗下》的悠长余韵。在广济茅棚,他与能海法师的对话被记录在《老舍谈佛》手稿中:“法师说茶禅一味,我说新社会要的是咖啡精神”,这幽默背后,藏着知识分子的时代困惑。

高僧跏趺演法音

五台山的宗教史,是一部活态的佛教传播史,不同宗派在此碰撞融合,最终形成兼容并蓄的“五台山范式”。

昙鸾大师:净土宗风的早期萌芽

北魏延昌二年(513年),净土宗先驱昙鸾在佛光寺创立“念佛道场”。他改良的“五会念佛”仪轨,将梵呗与并州民谣结合,敦煌遗书S.2944号《五台山赞》中“南台窟里甚可畏,一万菩萨声念佛”的记载,正是这种本土化念佛方式的遗响。日本僧人圆仁在《入唐求法巡礼行记》中特别提到,五台山念佛声“如海浪相逐”,深刻影响了日本净土真宗的修行方式。

不空三藏:密法弘传

开元三大士之一的不空三藏,天宝年间奉诏在五台山建金阁寺。他带来的密教仪轨,使五台山佛事呈现“千灯夜燃,曼荼罗开”的盛景。其弟子含光在《贞元新定释教目录》中记载,五台山此时已有“金阁常住僧众万人”,俨然为佛教世界中心。

法照大师:净土茶禅的创始者

唐大历五年(770年),法照大师在佛光寺亲见“五会金桥”异象,创立五会念佛体系。他更将茶道融入佛事,在竹林寺开辟“茶禅院”。《全唐文》收录的《茶偈》:“三饮便得道,何须苦心破烦恼”,比诗僧皎然“三饮”之说早了半个世纪。1987年法门寺地宫出土的琉璃茶盏,其形制与佛光寺壁画中的茶具惊人相似,印证了五台山茶禅文化对长安宫廷的影响。

澄观国师:华严法主

唐贞元年间,澄观驻锡大华严寺(今显通寺),历时四年撰成《华严经疏》。这位被尊为“华严四祖”的高僧,将五台山与《华严经》的“清凉山”对应,奠定其作为文殊道场的经典依据。他的禅房遗址,至今仍在显通寺后院的古柏荫下。

延一法师:北宋佛教地理学的突破

宋嘉祐五年(1060年),延一编撰的《广清凉传》开创佛教圣地志新体例。他将五台山分为“自然之境”“神灵之境”“人文之境”三重空间,这种分类法比西方文化地理学早了九百年。书中记载的“那罗延窟”“太乙池”等圣迹,至今仍是朝圣者必访之地。更可贵的是,他用朱砂标注的《五台山灵迹图》,现存国家图书馆的宋刻本中,山脉走向与今卫星地图误差不超过5%。

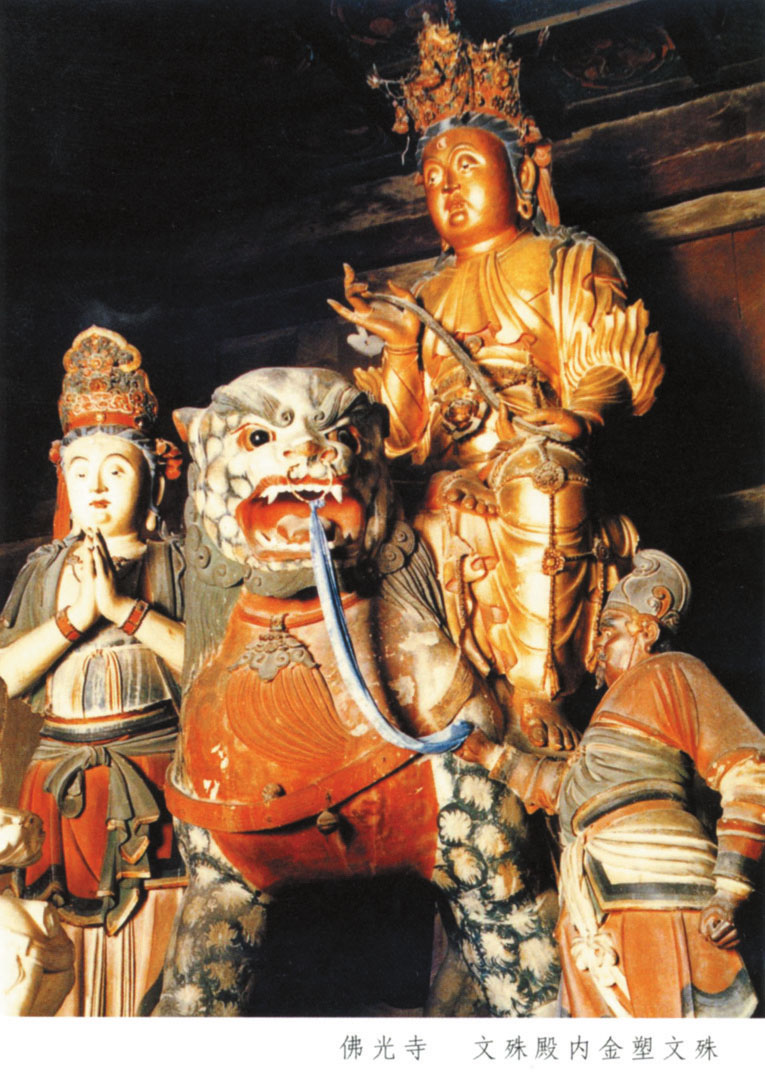

佛光寺文殊殿内金塑文殊 忻州日报资料

妙峰福登:明代佛教建筑的革命者

万历三十四年(1606年),妙峰禅师主持铸造的显通寺铜殿,运用了失蜡法、分铸焊接等尖端工艺。他创造性地在铜殿顶部设置活动天窗,利用五台山特有的“清凉风”形成空气对流,使殿内长明灯千年不灭。这种将自然物理与宗教空间结合的智慧,在当代被应用到应县木塔的防风设计中。他开创的“三山朝圣”路线,将五台山、峨眉山、普陀山的香道驿站相连,形成了最早的佛教旅游网络。

虚云和尚:禅灯续焰

1942年,103岁的虚云和尚行脚至五台山,在碧山寺讲《楞严经》。这位跨越晚清、民国、新中国的高僧,在五台山完成《法华经》注疏,其禅堂规矩影响至今。他留下的“空花佛事时时做,水月道场处处建”联语,成为当代五台山僧人的修行箴言。

能海法师:密法重光

1953年,能海法师驻锡清凉桥,建立五台山首座藏传佛教道场。这位曾在康定跑马山闭关的汉僧,将格鲁派教法带回文殊道场,使五台山再现汉藏交融的盛况。他翻译的《比丘戒本广颂》,至今仍是汉传佛教戒律研究的重要文献。

赵朴初:人间佛教的当代诠释者

20世纪80年代,五台山的晨钟迎来了一位特殊的朝圣者——中国佛教协会会长赵朴初。这位身着灰色中山装的老人,既非传统意义上的僧人,亦非寻常香客,而是以佛教居士身份推动宗教政策落实的文化使者。1981年夏,赵朴初登上黛螺顶,在《五台山行》诗中写下:“清凉圣境开新面,文殊慧日照大千。”字里行间,既有对千年佛脉的敬畏,亦饱含对宗教复兴的期待。

在显通寺无梁殿前,赵朴初发现明代《大藏经》版片遭雨水侵蚀,当即协调成立修复委员会。他提出的“修旧如旧,科技助力”原则,开创了中国古籍保护的新范式。1984年,他主持佛光寺唐代塑像修复时,特别叮嘱:“宁留残缺美,不作妄添笔”,这种对历史本真的坚守,使东大殿的千年风韵得以存续。

赵朴初在五台山留下的不仅是保护实践,更有深层的佛学思考。他在塔院寺演讲时提出:“五台山的白塔,既要接引天上的云,也要扎根地上的土。”以此比喻佛教与社会主义社会的适应之道。1995年,他推动成立五台山研究会,亲自题写“挖掘文化底蕴,服务文明建设”的宗旨,将佛教文化研究纳入中华文化复兴的宏大叙事。

这位精通书法的居士,在菩萨顶留下墨宝《五台山赞》:“三千里外清凉境,百二盘空智慧灯。”其书法筋骨中透着慈悲,恰似他对“人间佛教”的诠释——既有传统法度的庄严,又具与时俱进的圆融。他主持编撰的《五台山志》,首次将革命遗址与佛教圣地并列记载,南山寺内的“晋察冀边区银行旧址”碑文,便出自他的提议。

五台山的每一级石阶,都叠压着三个维度的中国:帝王的江山、文人的笔墨、僧人的禅杖。当显通寺的晨钟第七次响起,这座海拔3061米的圣山,依然在续写着中华文明最深邃的精神史诗——在这里,政治与宗教相互成全,艺术与信仰彼此滋养,历史与传说共生共长。那些散落在台怀镇的碑刻、塔影、经卷,终将在时光中沉淀为整个民族的文化基因。(王文君)

(责任编辑:卢相汀)