忻州,这座位于晋北黄土高原之上的千年要塞,西望黄河之波涛,东倚太行之巍峨,这片山河交错的土地不仅铭记着边塞烽烟的苍凉与壮美,更以其千年沉淀的墨香,滋养出了一条璀璨夺目的书法文脉。

边城烽燧下的笔墨启蒙

忻州不仅是一座见证无数刀光剑影的军事重镇,更是一座用笔墨构筑的深厚文化堡垒,其书法文脉,可以追溯至遥远的秦汉时期。那时,一批批戍边的将士以刀为笔、以石为纸,将心中的豪情壮志刻写在城墙之上,成为古城书法文脉的源头。

在古城西南的北朝墓群中,考古学家们曾发现了一批刻有篆隶文字的兵器与简牍。上面的文字线条粗犷,不经意间流露出一种别样的韵律,既展现了当时士兵的文化素养,更以独特笔锋记录了曾经铁马金戈的岁月。那些刻在兵器上的符咒,带着一种强烈的“居延汉简”的率真之感,同时融入塞北风沙的苍劲与壮美,为后世书法艺术提供了丰富的素材与灵感。

到了唐代,雁门关的守将们更是以魏碑体在花岗岩上刻下了壮丽的《出塞诗》。这首诗以苍茫雄厚的笔触,形象描绘出了“黄沙百战穿金甲”的边塞生活。诗句中的每一个字,都如同剑戟般有力,成为边塞书风的杰出代表。而《出塞诗》碑,也成为忻州古城的一处标志性景观,吸引了无数文人墨客前来观摩与学习。

宋元时期,随着各民族文化交流,忻州古城成为多元文化交融的熔炉。“一代文宗”元好问便在此隐居,并在《续夷坚志》手稿中开创了“遗民体”书风。他将颜真卿的浑厚与苏轼的洒脱相结合,创造出个人风格鲜明的书法作品。元好问隐居时书写的《中州集》手稿,更是成为其书法艺术巅峰之作,既表现出了北地文人的雄健与豪放,又流露出一种遗民文士的孤愤与悲凉,对后世产生深远影响。在他的带动下,弟子郝经开始教授蒙汉子弟汉字书法,使得蒙汉两族的书法艺术实现进一步融合。现存《鹿泉书院规约》木刻版上的楷书作品,便是这种交流的见证。该作品线条方正有力,同时又透出一种游牧民族特有的豪放与不羁,这种艺术风格使得忻州的书法艺术更加丰富多彩。

明清时期,晋商群体的崛起为忻州书法艺术注入了新活力。那些纵横天下的晋商,将颜体楷书镌刻在了遍布全国的会馆匾额之上。这些匾额不仅体现了晋商们的商业智慧与经营哲学,更以其方正浑厚的笔触彰显了忻州书法的迷人魅力。今定襄县河边民俗博物馆收藏的清末契约文书,更以其特有的民间书吏书风,为世人呈现了一种别样的市井生活。这些契约文书上的行草,结体奇崛、用笔灵动,展现出书法艺术的精魂。

民国时期,忻州的书法艺术又迎来了新变革。从外地返乡的忻州商人带回蒙文经卷,上面的文字形态启发了当地书家对章法空间的新探索。他们通过借鉴蒙文的书写方式,创作出了一系列书法作品,为忻州书法艺术增添了新的元素。

佛道双辉中的墨韵禅心

忻州佛教与道教的碰撞催生了独特的民俗书法。五台山凭借悠久历史和深厚文化底蕴,成为佛教艺术的瑰宝之地,而芦芽山则是道教文化的圣地,两座名山共同孕育了忻州书法中空灵超逸的宗教美学。

唐代高僧澄观在五台山显通寺以血书写《华严经》的事迹至今为人传颂。他通过“铁笔刻字”的方式,在花岗岩上刻出了细若游丝的线条,这种被称为“铁线篆”的书法形式,将书法表现力推向了极致。线条仿佛与山石同生共长,将佛法的庄严与神秘展现得淋漓尽致。同时,澄观还用朱砂混合金粉抄写经卷,经文在晨钟暮鼓中泛着神圣光泽,成为五台山佛教艺术的瑰宝。

在五台山还有一种书体被称为“金刚体”,是清乾隆年间五台山龙泉寺住持月空和尚独创的一种形式。他将佛经中的曼荼罗图案融入书法结构中,创造出方圆相济、暗合佛法精义的独特书体。这种书体不仅具有极高的艺术价值,更体现了佛教文化的深刻内涵。如今,这种书体仍在僧人间秘传,成为五台山佛教艺术的重要组成部分。

道教文化盛行的芦芽山,也有许多与书法相关的传说与遗迹。明代道士张三丰云游至此时,曾在《黄庭经》的注疏稿中创造出一种称为“云篆体”的书体。这种书体笔势如风卷流云,结体似北斗列阵,充分契合了道教文化的飘逸与灵动。此外,他还将道法思想融入其中,使该书体成为道法与自然相结合的完美产物。清乾隆年间,龙门派道士在古城墙洞中闭关书写了《道德经》册页。他们以行草入篆的方式书写这部道家经典,墨色随着修行境界的提升而由浓转淡,最后三章中竟全用清水写成。当阳光照射时,这些章节显现出了“无字之书”的玄妙境界。这种书写方式不仅体现出道士们的深厚书法功底,更反映了他们对道家思想的深刻理解和感悟。

书院碑林里的文人雅韵

忻州古城内有一座历史悠久的书院——秀容书院,这座书院不仅是学生求学问道的圣地,更是忻州书法文化遗产的瑰宝之地。秀容书院的白鹤观藏着一块书法教育碑刻,牌匾字句竖行,“下占地步者任其下阔”,意思是对于上窄下宽的字体,书写时要体现字体特点,下面宽大舒展。

在古代学堂中,用于指导学生练习书法的悬挂牌匾,被称为“书法研习匾”或“习书楷模牌”。这些牌匾上往往镌刻着书法大师作品的摹本、流传千古的诗词佳句、富含哲理的名言或书法学习的箴言,供学子临摹学习,以期精进书法技艺。此外,也可能是老师亲手在木板或宣纸上书写的示范字,供学生观习临摹。清道光年间,著名学者徐继畬曾在秀容书院执教。在此期间,他独创了一种被称为“舆地书体”的书法形式,将经纬线的纵横交错融入章法布局中,以地理空间意识开创了文人书法的新境界。

秀容书院至今仍保留着清末的考棚遗址,斑驳的砖墙上依稀可见当年士子们练字的痕迹。这种集体无意识的书写训练不仅有利于民间形成良好的书法学习氛围,更为后世留下了无数珍贵的书法作品与文化遗产。

当代,忻州的书法艺术又迎来了新的发展,一批批优秀书法家在这片古老的土地上不断成长。他们用自己的笔墨和才华,将忻州的书法艺术推向了新高度,陈巨锁先生便是杰出代表之一。他的“北碑草书”在雄浑中透着灵动与飘逸,不仅展示了忻州书法的魅力与风格,更以深厚的文化底蕴和艺术价值赢得了广泛的赞誉与认可。

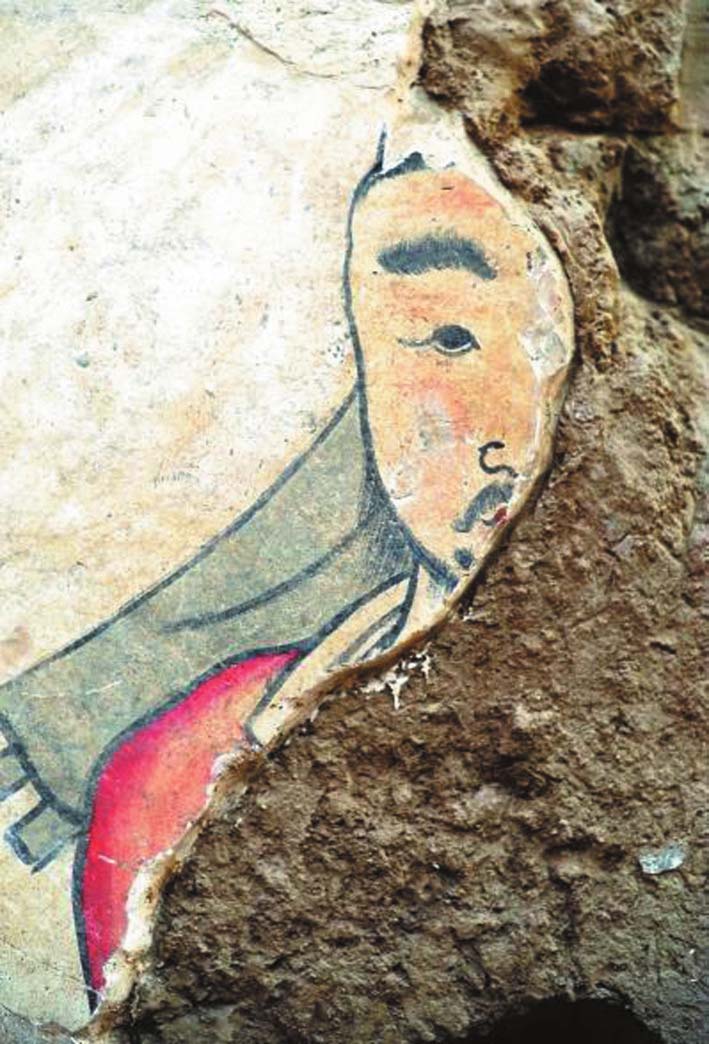

忻州北朝墓群中发现的壁画局部

结语

站在芦芽山巅俯瞰忻州大地,墨色早已渗入这片土地的肌理之中。从边关将士的刀刻符咒到当代书家的书法创作,忻州书法始终保持着山河铸就的骨力与魂魄。每当五台山的晨钟响起,那些在宣纸上蜿蜒的墨迹便仿佛再次苏醒过来,诉说着古老文明生生不息的传奇故事。而忻州的书法艺术也正是在这种不断交流与融合中,绽放出了最绚烂的光彩与魅力。每一次提按转折,都是文明基因的重新编码;每一幅书法作品,都是古城文化记忆的回响与传承。在这片充满灵性与诗意的土地上,书法艺术将继续书写着属于它的不朽篇章。(高嘉璇)

(责任编辑:卢相汀)