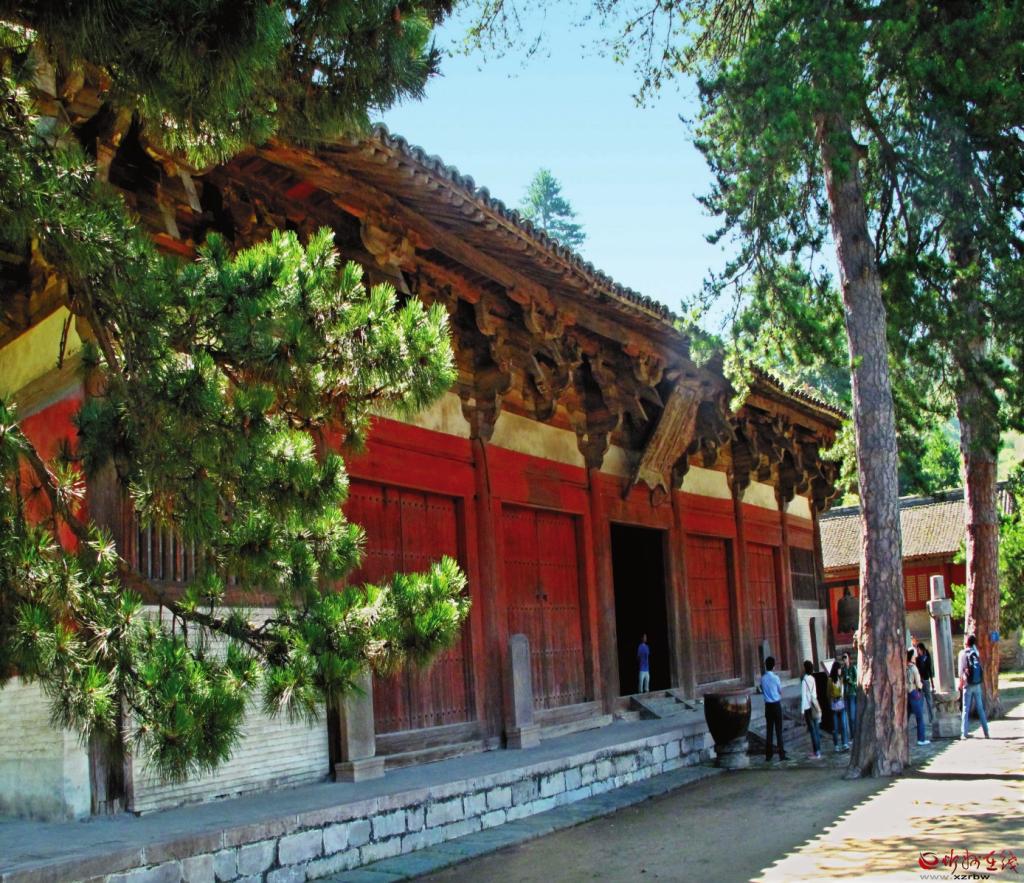

五台山佛光寺东大殿。王文君 摄

6月3日,周一。按照惯例,这是佛光寺闭馆的日子。谢绝游客的佛光寺内清寂幽静,即使微风擦过树梢,也如蜻蜓点水,荡不起什么声响。两条小径在庭院正中垂直相交,其中一条向东延伸,顺山势抬升,跨过五十几级台阶,通向掩映在树丛中的东大殿。

山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院副院长王小龙说,一周以后,佛光寺会有一场隆重的活动,是为纪念林徽因而举行,当天是她120周年的诞辰。

87年前,正是这位知名的建筑学家与营造学社的同仁们一起发现了这座埋没于山坳间的荒寺,让其圣光得以重新闪耀于世。而且那次调查的最后,怀揣一颗诗人之心的林徽因还提出了一个浪漫的建议,在大殿前的空地铺上席子,众人沐浴于黄昏的斜阳里,一边野餐,一边俯瞰着苍茫雄浑的三晋大地——在这里,他们寻觅过许多珍贵的传世古建,而更多惊艳的宝藏还在等待着他们的后人继续发掘、修复并且代代传承下去。

佛光重现

在林徽因等人踏入佛光寺之前,中国这片古老的土地上被认为是没有唐代木构建筑留存的。

1929年,日本建筑史家关野贞作出过断言:要想研究唐代建筑,只能去到奈良。而就在这篇文章发表的两年后,林徽因与丈夫梁思成加入了营造学社,抱着“国内殿宇必有唐构”的信念,展开古建调查。从1932年到1937年,他们完成了多次考察,足迹遍及上百个县。1937年6月,梁、林与另外两位学社成员第四次来到了山西。起初,他们本来计划是去敦煌的,因为时局所限,未能成行。但这并不意味着转向山西的决定是随意的,相反地,他们的路线极为明确。在后来的记述里,梁思成这样写道:“抵五台县城后,不入台怀,折而北行,径趋南台外围。乘驮骡入山,峻路萦回,沿倚崖边,崎岖危隘,俯瞰田畴。”

文中提及的“台怀”,即今天的五台山风景名胜区所在地。自东汉起,这里就开始兴建佛寺,至南北朝及有唐一代达到鼎盛,敦煌莫高窟的第61窟绘有一幅《五台山图》,便描绘了彼时龛庙林立、僧侣若云的盛景。这幅壁画在1908年被法国汉学家伯希和拍摄成照片,收录于其所编著的《敦煌石窟图录》中。一次偶然,梁思成看到了这本画册,并且被其中一座名为“大佛光寺”的庙宇吸引。此次山西之行,即是为了寻它而来。

在王小龙看来,《五台山图》证明了佛光寺的重要性,却不代表其在历史中始终为世人瞩目:“毕竟它离五台山核心区还是很远的,随着时代的发展,到清时,佛教势力范围局限在核心区域,佛光寺也就不再像唐代那么兴旺了。”实际上自宋金之后,这里便日趋寂寥,而当梁思成与林徽因他们终于看到佛光寺的真容时,萧条之相尤其令人感伤:“佛教迹象,如随高僧圆寂。唐代一时之盛,已渺不可追,亦不禁黯然矣。”

不过福祸相倚,也因着香火的衰败,这座古刹得以避开后世的装点,保存下了原始的模样。正如梁思成言:“台怀是五台山的中心,附近寺刹林立,香火极盛。殿塔佛像都勤经修建。其中许多金碧辉煌,用来炫耀香客的寺院,都是近代的贵官富贾所布施重修的。千余年来所谓文殊菩萨道场的地方,竟然很少明清以前的殿宇存在。台外的情形,就与台内很不相同了。因为地占外围,寺刹散远,交通不便,所以祈福进香的人,足迹很少到台外。因为香火冷落,寺僧贫苦,所以修装困难,就比较有利于古建筑之保存。”

“斗拱雄大,广檐翼出”,这是梁、林等人第一眼看到佛光寺东大殿的感受,朴拙庄重,恢宏磅礴,一派大唐气韵。接下来的几天时间里,他们“早晚攀登工作,或爬入顶内,与蝙蝠臭虫为伍,或爬到殿中构架上,俯仰细量”,对这座始建于北魏、毁于会昌法难、重建于唐大中十一年的庙宇进行了周密而详尽的测绘、摄影与记录,“探索惟恐不周到”。之所以这般尽心竭力,是因为他们“深怕机缘难得,重游不是容易的”。事实的确如是,此后终生,他们都没有再回来过。

梁、林等人告别佛光寺的时候,抗战已经爆发,不到半年,山西各地便陆续沦陷。七年之后,梁思成动笔撰写《记五台山佛光寺建筑》调查报告,同时“对这唐代木建孤例的命运”从心底生出一丝“惴惧忧惶”。所幸的是,他最终看到了一个美好的结果:“佛光寺不惟仍旧存在,而且……中央文化部已拨款修缮这罕贵的文物建筑,同时还做了一座精美的模型。” 1961年,国务院公布第一批全国重点文物保护单位,佛光寺赫然在列。

佛光寺位于五台县城东北的佛光山中

成为国保单位的佛光寺,在这几十年中得到了精心保护。除了对局部位置进行过一些加固和整葺,也大力实施了诸如土崖加固、排水疏导等环境整治项目。因此虽然未曾经历过大修,但这座矗立千年的木建至今依然完好。

“我们做得更多的是日常保养,尽量减少对它的干预,能不动尽量不动。”王小龙说,就古建而言,观测和预防是最重要的,除了每年例行除草清垄和查补雨漏等必要措施,对建筑的任何施工操作都必须谨慎。他指着东大殿东南角下的一根方形戗柱说,前几年通过测绘发现后檐转角的斗拱有下栽趋势,但修缮并没有立即进行,而是采取了一个相对保守的防护措施,避免趋势加剧进而造成更大破坏。同时在戗柱对面的山体上,两组激光定位装置也全天候、全方位地对准斗拱,实时监测着其下栽程度的发展。

类似科技手段的应用,在保护工作中比比皆是。借由X光、超声波、雷达、热成像、阻抗仪、三维扫描、小型综合气象站等设备和和技术,建筑构件的病害、屋面的渗漏、结构位移变形甚至温湿度等情况都接受着持续、精密的监控。仿佛为整个佛光寺量身定制了一套健康监测系统,任何微小的变化和潜在的威胁都能够在第一时间得到提醒和掌握。

神宫搬迁

作为古建大省,山西从来不缺少像佛光寺这样的古建发掘与保护故事,有些甚至还要更为传奇,比如运城市芮城县的永乐宫。

永乐宫最为闻名的,当数四座元代建筑内的壁画。尤其三清殿中描绘群仙朝谒元始天尊的《朝元图》,遍布其上的290位神仙面目姿态各异,无一雷同之感,堪称群像绘画的一个巅峰。其画风继承了唐、宋以来盛行的“吴带当风”,以线为骨,笔触飘逸,再用重彩勾填,颜色丰富而饱满。

但如果仔细观看,浑然一体的壁画上可以隐约发现一些拼接痕迹,有的甚至微微起甲(即颜料层发生龟裂),在原本一笔而就的线条上呈现出“断点”。这并非来自岁月的自然毁败,更不是人为破坏的结果,反而源自于一次极具开创性的保护。

永乐宫最初修建的时候,并不在如今这个地方,而是位于距离此处20公里的永乐镇,相传吕洞宾就出生在那里。原址的永乐宫背靠峨嵋岭、坐拥黄河北岸,地理位置绝佳,但随着1955年的一项工程决议,这方宝地进入了它的存在倒计时——三门峡水利枢纽竣工运行之日,它将消失于水下。为了避免永乐宫一起沉没,一个大胆的决定随即被提了出来:整体搬迁、易地复原。

这是前所未有的尝试,也是独立自主的探索。“最初我们也想过请捷克斯洛伐克的专家,但是他们的要求和费用比较高,对壁画的揭取也没有十足把握,所以周总理和陈毅元帅最后拍板,用我们自己的土办法去做。”永乐宫壁画保护研究院宣教部主任张青说,一直要到将近10年后,埃及的阿布辛贝神庙才因为修建阿斯旺水坝而再次实现了一次古建迁移,而且还是在联合国教科文组织的号召下,由数十个国家协力完成。

一切都在摸索中展开。最初几年,美术专家先进行了对壁画的原尺寸着色临摹,建筑学家则通过周密测量,绘制出详尽的结构、平面图,并对每一部分构件准确标注名称和编号;与此同时,对于新址的选择,也从各个层面给予了充分的勘察、比较和论证。1959年6月,经过多次实验,壁画揭取正式开始,先对脱落、酥松及裂缝部分进行加固,清洗壁画表面并刷以特制胶矾水保护,然后拆除宫殿屋顶,用自制的手摇锯将附有壁画的墙壁逐块锯下,再以同样的方法,把壁画泥层分离出来。就这样,总面积960平方米的壁画被分成了341块,按照揭取的次序编号装入垫有棉花和拷贝纸的木箱,四周装订木板,背面压牢木框。1960年9月,三门峡大坝开始蓄水之前,所有建筑及壁画都已得到转移。又过了6年时间,在芮城县以北3公里的平地上,永乐宫以它原模原样的风貌重新亮相于世人面前。

这就是如今那些拼接痕迹的由来。尽管因搬迁进行的切割,不得已地给壁画造成了一定伤害,但在可控的范围内,这种伤害被降到了最低程度。

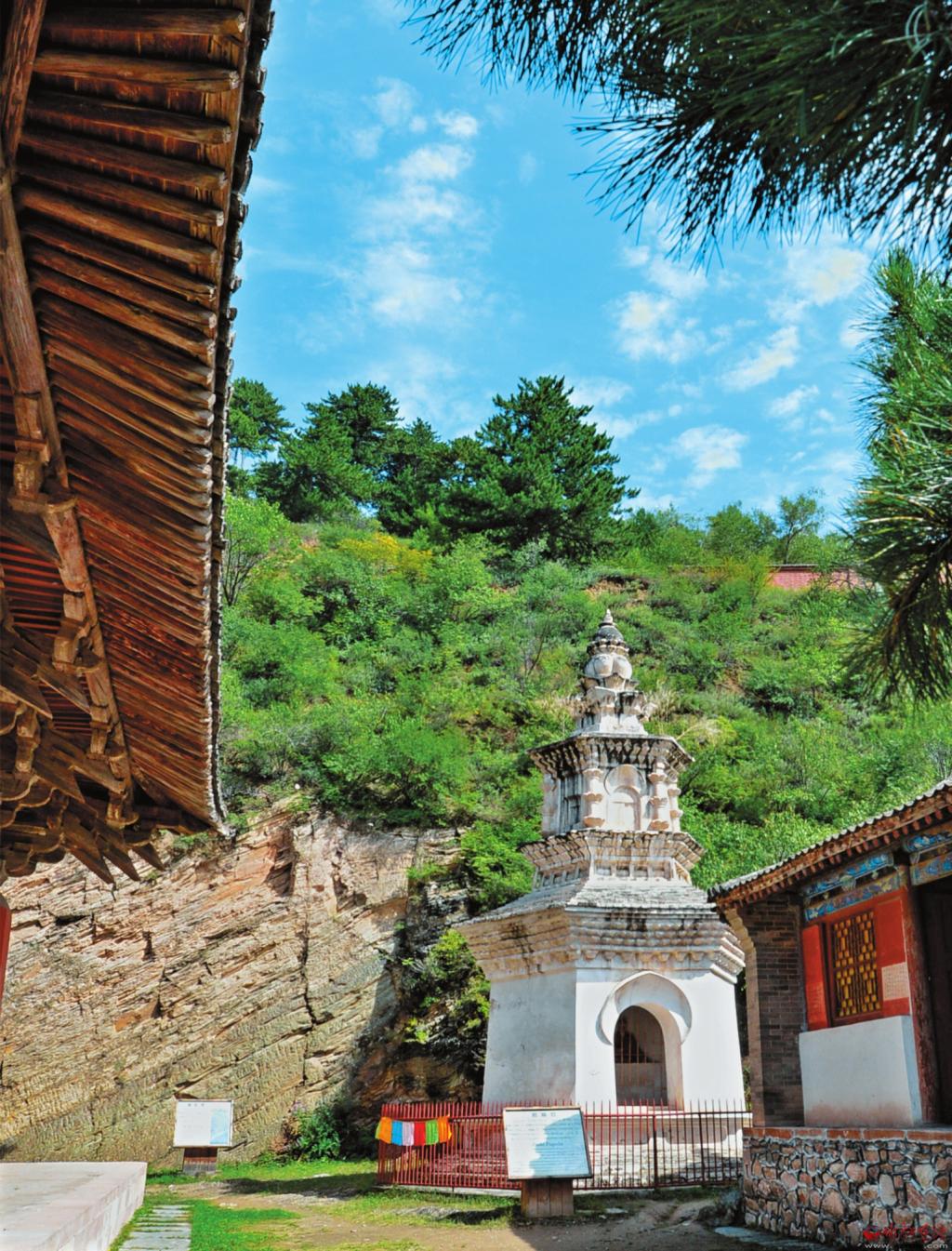

佛光寺祖师塔。王光宏 摄

不断拓展的认知边界

与保护并行,对于古建的研究也在不断精进。

2018年,永乐宫文物保管所升级为永乐宫壁画保护研究院,工作重心更专注于文物维护与研究上面,启动了壁画病害治理、石质文物病害分析及修复保护、数字保护工程等一系列项目。其中,还包括对搁置已久的档案与构件进行全面梳理。

佛光寺的情况与之相似。很长一段时间里,对于这座晚唐古刹的研究一直使用着梁、林当年的数据。20世纪80年代以来,一些测绘工作重新进行,特别是2005年,山西省文物局与清华建筑与文化遗产保护研究所合作,使用三维扫描和全站仪,将原本厘米级的数据精度提升到了毫米级,进而也对诸如大殿用料等级、建筑比例关系等问题有了更为明确的判定。

2019年,山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院、忻州市文物考古研究所和浙江大学又联合实施了一次全面的数字化调查,通过大量影像和数据算法处理,构建出了细节清晰的三维色彩模型,成为佛光寺的一份可永久保存及可持续全面呈现的翔实档案。在采集过程中,东大殿南次间弥勒像木构像座内部的横枋上首次发现了一处墨书题记,字样为“唐大中时期雁门工匠张师改”。

此外,借助碳14技术,梁思成最初作出的一些判断还获得了进一步的验证。“比如东大殿天棚下的一幅拱眼壁画,白色颜料在氧化后变成黑色,梁先生认为其与敦煌壁画的样式、状态相像,认为其为唐代所作。通过碳14分析,我们发现拱眼壁泥层里的草秸确实是唐代的,作为一年生的草本植物,它所显示的时间,准确度是非常高的。”王小龙说。

同时,另一些判断也在接受着校正。东大殿外槽南尽间的法师像,曾经被梁思成认为是主持兴建佛光寺的愿诚和尚,但经过碳14检验,塑像泥胎里的草秸实则为明代之物。“根据碑刻文献记载,明代有一位本随和尚募化布施,对衰败的东大殿和文殊殿进行了修葺,并新添了296尊罗汉塑像。所以这尊法师像应该是为纪念本随而塑。”王小龙说。

距离佛光寺50公里的是南禅寺,尽管梁、林等人未能在他们的山西之行中遇见这座先于佛光寺东大殿75年落成的唐构佛殿,但它依然在1961年时被列入了第一批全国重点文物保护单位。南禅寺并未遭受过更大的破坏。只是半个世纪前的一次修缮,却在如今成了一道提供给文物保护的反思题目。

南禅寺的历史中经历过多次维修,至近代已呈现出特征明显的明清风格。1974年,大殿接受了一次全面整修,以“恢复原状”为原则,将门窗、出檐改回唐制,殿顶的鸱吻、悬鱼、博风板参考佛光寺、敦煌、渤海国及宋代《营造法式》重做,脊槫与平梁之间宋代添配的驼峰、瓜柱、栌斗以及前檐槫枋和拱眼壁上的清代彩画被去掉。同时,清代的两座配殿也被拆除,原有台明、月台、散水旧基则得到复原。

修缮过的南禅寺唐风十足,历代补葺的信息消失不见。但站在今天回望,这种举措某种意义上有些类似于忒修斯之船的经典问题:如果一艘船上的木板全部被替换,这艘船还是原来的那艘吗?事实上,当初修缮的主持者、古建筑专家祁英涛后来也说过:“虽然我们也费了许多时间,但结果是不理想的。这是在不得已的情况下而采取的办法。”

在王小龙看来,当时的选择固然有其局限性,但却是那个时代古建筑保护专家学者们经过大量研究和讨论作出的决定。“文物保护修复理念在不断发展,不能因为理念变了就否认前人的工作。”(徐鹏远)

(责任编辑:卢相汀)