作者 徐 焱

《五台山》杂志1975年创刊,作为我市重要的文学阵地,始终守初心、担使命,坚持以人民为中心的创作导向,以弘扬忻州文化为创作宗旨,深度挖掘与传承忻州的精神内涵与人文价值,为奋力推动我市文学事业高质量发展做出了积极的贡献。

暮春三月,少长咸集,忻州市文联《五台山》杂志在梨花盛开时,于原平农校这块诗意盎然的宝地召开《五台山》杂志创刊50年座谈会,正所谓今时今日之雅集。

《五台山》杂志创刊50年座谈会现场

与会的老师们从京城、省城、市区、县城欣然奔赴这一场春日聚会。盛况如曹丕在《又与吴质书》中所记“行则连舆,止则接席”,一时高朋满座,胜友如云。

忻州历史悠久,文韵深厚,在忻州这片土地上成长起来的作家,有着强烈的责任意识。市文联王利民主席一一介绍了与会领导和嘉宾,他们都是业内著名作家、诗人……他们的文学创作和从业经历构建起了《五台山》杂志薪火相传的50年。甚为遗憾的是《五台山》杂志的第一任掌门人杨茂林先生、著名诗人雷霆先生已逝。座谈会现场,王利民主席带领全体与会人员集体默哀,表达敬意。

杨茂林先生是“山药蛋派”第二代代表作家之一,仰之弥高。笔者在《五台山》杂志创刊50周年纪念专号中读到了先生的《酒醉方醒》,也是在这本合刊中,笔者“见”到了许多文学前辈:段崇轩、周所同、张玉良、张启明、陈巨锁、李文田、田昌安……

在1975年《春潮》的创刊号中我们看到了这些文学老前辈的名字,我们也看到了1984年更名为《五台山》的第1期杂志。时任作协山西分会主席西戎发来贺信:“愿《五台山》的春天繁花似锦,愿《五台山》的金秋硕果累累。”

现任《五台山》杂志主编闫庆梅在汇报发言中谈道:“当我们翻看这些老领导的文章,依然能够感受到他们的深情与厚望,心情久久不能平静。在翻阅这50年的杂志时,我们深深地理解了流淌在《五台山》杂志中的文化血液,找到了为这块文化阵地开疆拓土的引路人,找到了为这份文学品质孜孜以求的老前辈。”

从省城太原赶回来的曾任山西省人大常委会环境与资源保护工作委员会副主任的著名诗人郭新民深情地回忆,十六七岁开始,他就是《五台山》杂志的读者和崇拜者,每一期杂志没出来之前他就盼着,像情窦初开的青春少年,朝思暮想、魂不守舍地想念心上人一样盼着这个杂志。《五台山》就是他走上文学之路最初的摇篮。他以毛主席的“风物长宜放眼量”“红雨随心翻作浪”,和李白的“长风破浪会有时”寄予了对《五台山》杂志的厚望与祝福。

座谈中,市文联办公室主任韩华深情朗读了段崇轩和鲁顺民两位老师发来的贺信和文章。段崇轩老师曾任《五台山》杂志编辑,后担任《山西文学》主编、山西省作协副主席。他写道:“我是1982年在杨茂林老师的‘鼓动’下,从山西大学中文系调回忻州地区文联,在《五台山》杂志(当时叫《春潮》)做编辑。80年代的文联,是一个人才济济、精兵强将聚集的美好‘大家庭’。我一方面努力做好编辑工作,一方面积极投身文学写作。我们是四五十年代生人,现在已是七八十岁的老人了。但文学依然年轻,杂志依然年轻。”

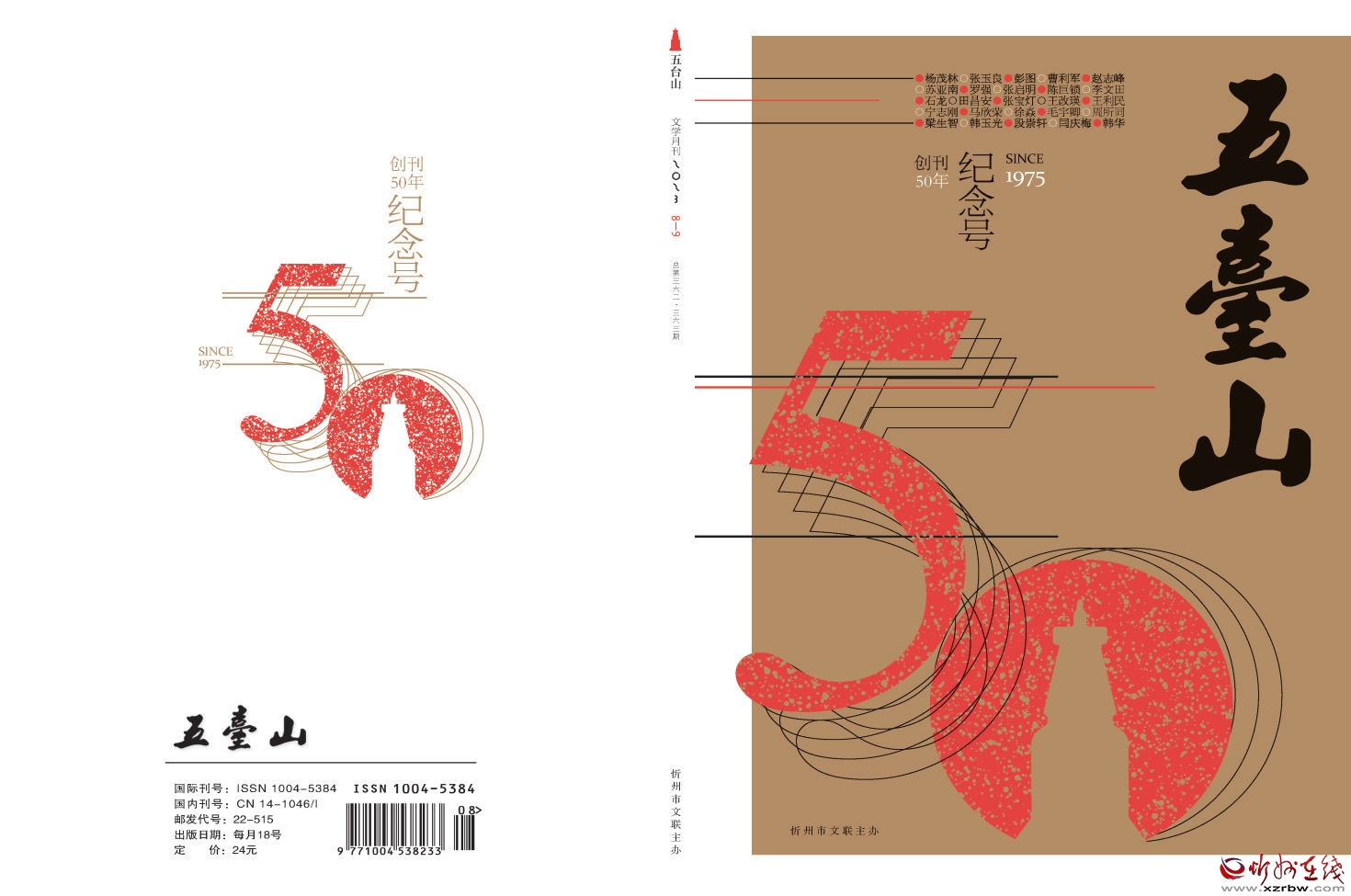

《五台山》创刊50年纪念号

鲁顺民老师的《春潮涌动五台山》一文,将我们带回春潮涌动的1978年。1978年是《春潮》杂志经历了两年停刊后复刊的第一年。这一年,读初中的鲁老师和同学们常去文化馆看书,“《春潮》《汾水》是同学们争相阅读的杂志。随着时代变迁,《春潮》更名《五台山》,《汾水》变成《山西文学》。”从《五台山》的读者、作者走向《山西文学》主编,鲁顺民老师说,都是生命中注定的缘分。

市政协的王海英副主席很亲和,她说:“上世纪80年代中期,我的第一首诗被《梨花》刊用,1988年第一篇短篇小说在《五台山》上发表,从此,作家梦便在我心里生了根。几十年来,这两本杂志始终在我们身边,守护着忻州人的文学爱好,成就了一代又一代写作者的文学梦,是忻州写作者心里无可替代的家园。”

如果在人群中遇到周所同老师, 一眼便会觉得这位清瘦矍铄、仙风道骨的老师是一位诗人。周所同老师说,“见到新老朋友,有点恍如隔世之感。突然想起我曾写下的一首古体诗,正好用来表达我此刻的心情:一叶翻霜两鬓秋/三生有梦逐东流/幸逢诗事写蓝调/不问青山问白头。”周所同老师是《春潮》杂志的创刊元老之一,与这本刊物结下了近14年的浓厚情缘。周所同老师发言的手稿,蓝色圆珠笔字迹,文中有修改,有补充,有批注。这份专注令人敬佩。

去年,同样是在原平的梨花节,笔者第一次见到山西文学院的张卫平院长。他这样描述对彭图老师的感激:“直至《春潮》更名为《五台山》的时候,我的一篇名叫《柳叶的歌》的小说发表在当年的刊物上。此后一系列的小说陆续刊发出来,我才知道,欣赏这些小说并把这些小说一一刊发出来的人,就是彭图老师。多年后再去看望彭图老师,才知道那篇小说是彭图老师从废纸篓里发现的。”

大约十年前,笔者读到一篇小说《柔软的佛光》,作者叫杨遥。这篇小说与汪曾祺先生的《受戒》,我都一读再读,这两篇小说纠正了多年以来笔者像看闲书一样读小说的误区。杨遥老师现任省作家协会副主席,《黄河》杂志主编,他说他的文学之路就是从《五台山》开始的。当年彭图老师去代县组稿,在《五台山》杂志推出代县作家专辑,头条发表了他的第一篇小说。专辑中有许多文学前辈,却把他这个名不见经传的文学新人排在第一位,令他非常惊喜。

王国伟老师激动地说,他又回到了自己的母校——原平农校。正是在农校这片土壤,他感受到了文学的召唤,文学之路也由此发轫。在文学社工作的时候,经济上一贫如洗,但他毫不犹豫地借钱买了一本周所同老师刚出版的诗集《拾穗人》,作为自己学习的范本。三十多年后,国伟老师成为《黄河》杂志的副主编。而他的同门师妹闫庆梅,成为了《五台山》杂志的主编。他说,诗歌可以塑造人的灵魂,文学可以改变人的命运。

曾任忻州市文联主席的王改瑛谈到《五台山》杂志的办刊过程,其间也经历了风风雨雨的改革和艰辛,她语重心长地寄希望于《五台山》杂志的同志们:要珍惜这来之不易的五十年,增强使命感和责任感,真正沉下去,写出生生不息的人民史诗。

曹利军曾是《五台山》杂志的主编,2015年,杂志发表了笔者的第一篇散文,之后又陆续发表了一些文章后,利军主编用一个很形象的比喻,形容笔者当时的写作状态:徐焱文笔很好,但就像蒸馒头,大气上来了,还差一铲铲炭。这句话,如警钟长鸣,笔者一直在为那一铲铲炭而努力。正是应用“写作是蒸馒头”的理论,通过《五台山》这个平台,笔者实现了在省级刊物发表文章的愿望。

接任利军主编工作的是梁生智老师。但直到《五台山》特别推荐发表了一组笔者的散文之后,自己都没有见过梁老师。梁老师说,作为编辑,会认真对待所有的作者、所有的稿件,能够把好的稿件选出来,带动和引领更多的作者,这是一个美好的轮回。

刘勇老师,是2016-2018年度“赵树理文学奖”散文奖获得者。同一年度,获得“赵树理文学奖”中篇小说奖的是定襄作家杨晋林,我的老大哥。刘勇老师很谦虚,他说满眼是老师,满眼是朋友,满眼是感恩,他将用更多的作品回馈和回报《五台山》杂志。

若汀老师,这个美丽的名字也许是出自《九歌·湘夫人》中的那一句“搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者。”她的名字中有诗,有远方,恰如她讲到的:写作,行走在朝圣的路上。

同龄的亚南,是和笔者一样因为写作而有幸成为《五台山》杂志编审的作者。亚南和若汀都是语文老师,她们以语言文字、语言文学、语言文化为基础的工作,可以说是一种先天的优势。亚南情真意切的发言中不仅有着语文老师得天独厚的文字功底、文学修养和文化底蕴,还有着深刻的自我剖析。

压轴发言的是《五台山》杂志历任主编中德高望重的彭图老师。《五台山》在彭图老师担任主编时期完成了一系列改革。《五台山》杂志于2001年被省文联评为优秀文学期刊。

忻州市委宣传部副部长、市广播电视台台长赵宏伟说,《五台山》杂志不仅是地方文化事业的璀璨明珠,更是忻州地域文化传播的重要载体。作为忻州重要的文学阵地,始终守初心、担使命,坚持以人民为中心的创作导向,以弘扬忻州文化为创作宗旨,勇担文化使命,坚持守正创新,讲好忻州故事。

忻州市文联主席王利民在总结发言时满怀深情,他鼓励所有的作家们,在新时代高标准站位,用大手笔,成就新的文艺高峰。要弘扬时代精神,根植文化传统,提高政治站位,坚持以人民为中心的创作导向,创作更多具有忻州风格、忻州气派的精品佳作。

习近平总书记强调:“要坚持守正创新,以守正创新的正气和锐气,赓续历史文脉、谱写当代华章。”50岁的《五台山》杂志一路走来,始终紧跟时代步伐,始终在文学工作中深刻理解党的大政方针,努力让新时代忻州文学事业根深叶茂、源远流长,为忻州高质量发展提供强大的精神动力和文化支撑。

道阻且长,行则将至。行而不辍,未来可期。

(责任编辑:卢相汀)