关于汉昭烈庙的最早文字记载见于《太平寰宇记》:“惠陵即刘先主刘备陵也,今有祠存,号曰惠陵祠。”《三国志》中记载着刘备病卒后,“梓宫自永安还成都,谥曰昭烈皇帝。秋,八月,葬惠陵”,其中并没有提及建庙的事,因此古人推论:“汉诸陵俱有名,宗庙外有原庙,昭烈既葬惠陵,必立原庙。厥后,《寰宇记》谓之惠陵祠,《古今记》谓之先帝庙。”此虽为推断,却言之有据,令人信服。蜀承汉祚,自称季汉,因墓为庙,既承袭祖制,当在陵后建庙,只是不称“昭烈庙”,叫作“惠陵祠”或“先帝庙”。

对建庙的经过,《太平寰宇记》中也有一段记载:“齐高帝梦益州有天子卤簿,诏刺史傅覃修立而卑小。故相国李回在镇,更改置守陵户,四时祭祀。”齐高帝在位下诏修建昭烈庙时,刘备已卒去有二百余年,他极有可能在原惠陵祠基础上进行扩建维修,到了唐武宗时,相国李回再度进行扩建,并设置守陵户,兴隆香火,四时祭祀。

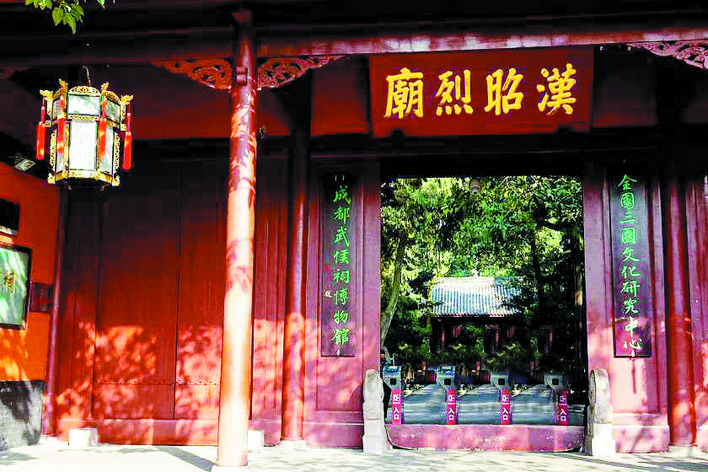

唐朝时期,昭烈庙与武侯祠是两座并立的祠庙,武侯祠位于昭烈庙“西偏稍南”处。中唐时,祠庙成为蜀中游览胜地,常有诗人前去瞻仰吟咏,如杜甫的“忆昨路绕锦亭东,先主武侯同閟宫”,李商隐的“蜀相阶前柏,龙蛇捧閟宫。阴成外江畔,老向惠陵东”等等,这些诗作既是经典的文学作品,也是珍贵的历史资料。

到了宋代,祠庙几度荒芜,但并无大的变化。爱国诗人陆游曾多次亲临瞻仰,留下许多千古流传的名篇,如《跋古柏图》一文:“余在成都,屡至昭烈惠陵,此柏在陵旁庙中,忠武侯室之南,所云‘先主武侯同閟宫’者,与此略无小异。”昭烈庙原有一通宋碑,名为《重修先主庙记》,立于绍兴三十年,任渊撰文,其中有曰:“成都府城南三里许,丘阜岿然,是曰惠陵……昭烈弁冕临之,东夹室以祔后主,而西偏少南又有别庙祀忠武侯,老柏参天,气象甚古,诗人尝为赋之。”

明初,蜀王朱椿认为君臣并立不合祀制,遂废武侯祠,并入昭烈庙。四川巡抚张时彻在《新修诸葛忠武祠堂碑记》中叙述了这一情况:“武侯祠先在先主庙西,宋时屡加修葺,而元因之。皇朝洪武初,以昭烈庙实为陵寝所在,令有司春秋致祭蜀献王之国,首谒是庙,谓君臣宜一体。乃位武侯于东,关、张于西,自为文祭之。”自此,昭烈庙成为朱椿废弃武侯祠后建成的第一座君臣合庙。不幸的是,由于明末农民战争的爆发,陵园所有建筑都毁于一旦,荡然无存。

康熙十一年(1672年),四川湖广总督蔡毓荣到成都,下令重建昭烈庙,并任命四川按察使宋可法主持重建工作。道光九年(1829年),四川布政使董淳对宋可法主持修庙过程中“肖像书碑不据史书,半从小说,位次既未妥协,官爵也多舛讹”的状况很不满意,于是又进行了一次规模较大的调整与维修,后撰文立碑,详细记叙:“锦官城南数里许,惠陵在焉,旁即帝庙。又有侯祠,明季毁于兵。我朝康熙十一年蔡制军、宋臬使重修,遂合为一,前祀昭烈,后祀忠武,有司春秋致祭,由来久矣。余于嘉庆间承乏邑令,赞襄祀事,奔走閟宫,犹想见君臣一体之盛。第庙貌已极巍峨,而园陵弗臻巩固,非所以妥灵爽肃观瞻也。欲培修焉,有志未逮。道光乙酉,祗承恩命,重莅是邦,岁时祭祀,弥矢虔诚。爰商诸制府、廉访、观察、太守诸公,佥有同心,是冬倡捐诹吉,庀材鸠工,建筑陵垣,增修寝殿,丙戌岁杪告竣。”

(责任编辑:卢相汀)