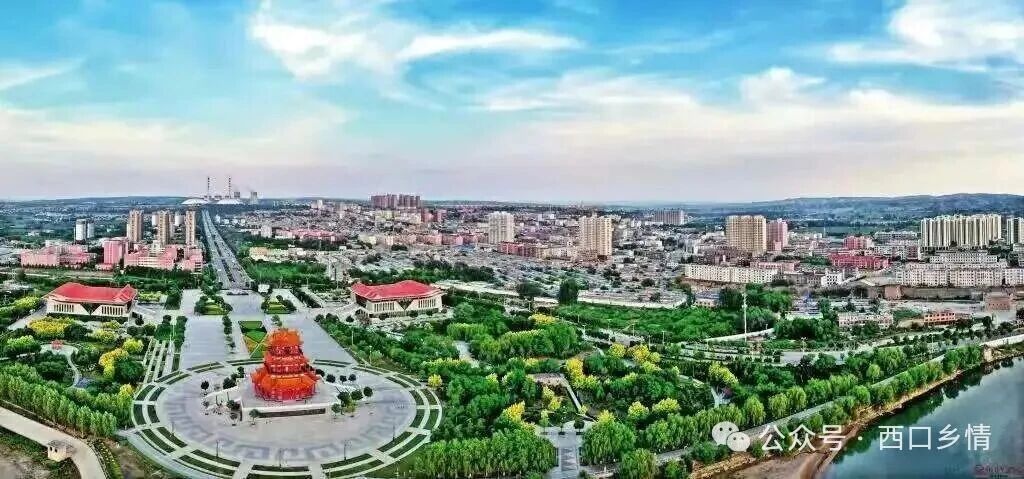

河曲位于晋西北黄土高原西北部,三面环水,与陕西、内蒙古隔河相望,自古以“鸡鸣三省”而闻名遐迩。古老的土地造就了河曲悠久的历史,深厚的文化积淀。秋日的河曲,黄河水泛着清亮的波光,两岸的绿意早已挣脱了季节的束缚,整座小城绿波涌动,风景如画,沿黄湿地公园织就了一幅河畅、岸绿、景美的生态画卷。

如今的黄河边,连风里都浸着湿润的生机。最直观的是湿地公园——绿波翻涌,黄河里水鸟扑棱棱飞起,黑鹳舒展着黑白相间的羽翼掠过水面,遗鸥翘着橙红的脚爪在浅滩踱步,连濒危的白尾海雕也常来“打卡”。湿地覆盖率76%,160余种鸟类在此“安家”,这里不仅是生物多样性的“活样本”,更成了市民的“绿客厅”。清晨,穿运动服的老人沿着临隩大道打太极,推婴儿车的母亲在西口古渡指认水鸟;傍晚,络绎不绝的各地画家在这里写生,退休教师老王举着相机拍朝阳,笑着对笔者说:“以前来这儿的多是扛着望远镜的外地人,现在咱本地人天天来‘上班’,连我家小孙子都能叫出三种水鸟名儿!”

若说湿地公园是黄河的“自然客厅”,那穿城而过的几处公园,则是河曲人的“生活秀场”。文笔塔下,晨光初露时,太极扇划出银色弧线,广场舞的音乐裹着笑声漾开,穿校服的孩子绕着塔基跑步,石凳上几位老汉下着象棋,棋子碰撞声与鸟鸣交织成曲。临隩公园曲径通幽处藏着百年古柳,树底下老人在唠家常,穿汉服的姑娘在溪边拍照,说要把“河曲的烟火气”发进社交平台。白朴公园因元曲大家白朴得名,青砖黛瓦的仿古建筑旁,书吧飘出墨香,戏曲角的老票友吊着嗓子,唱了一段《墙头马上》,一位回河曲度假的小伙唱起了《大河长歌》主题曲引得游客驻足鼓掌。这些公园串起了河曲的“15分钟生活圈”,把生态绿、文化韵、烟火气揉成了一片。

旧的黄河在变,新的生机在长。除了红葱与海红果,河曲的“土宝贝”里还藏着更醇厚的滋味——秋风渐起时,黄酒的甜香便漫过了黄河岸。在黄河拐弯处的河曲县,山西隩州酒业有限公司凭一杯醇厚甘甜的“隩州黄酒”,不仅唤醒了晋陕蒙三地百姓的餐桌记忆,更以传统工艺与现代产业的深度融合,为北方黄酒市场注入了崭新活力。走进企业车间,蒸米的热气裹着黍香扑面而来:传统木甑里,金黄色的米粒正被均匀蒸熟;隔壁智能监控室里,屏幕上实时跳动着发酵车间的温度、湿度数据,传统工序与数字技术在此默契配合。而在5公里外的种植基地,成片黍米泛起金浪,农户王大叔攥着刚割下的黍穗笑:“以前种黍子就怕卖不上价,现在和酒厂签了长期协议,价格比市场高10%,兜底收购不愁销!”他指了指远处的田埂:“你看,今年又扩种了二十亩,就等着多挣点给孙子攒学费呢!”

作为农业产业化代表企业,隩州酒业将“联农带农”融入发展脉络。公司与周边10余个行政村农户签订长期协议,以高于市场价10%的价格兜底收购黍米、红枣等原料,不仅保障了原料稳定供应,更带动1200余户农民实现稳定增收。酒厂技术员小张说:“我们的黄酒用的是古法发酵,但灭菌、检测全靠现代设备,这样既保留了老味道,又能符合食品安全标准。”如今,隩州黄酒不仅摆上了本地人的餐桌,更顺着电商渠道走进了北京、呼和浩特的超市,瓶身上的“河曲制造”标签,成了乡愁的另一种注脚。

村庄的蜕变:从“负债村”到“示范村”。乡土的根须扎得更深,日子的枝叶便长得更旺。在唐家会村,这种“扎深根、长新枝”的蜕变更直观。从前负债累累的纯农业村,如今已是山西省美丽乡村建设示范村。村支书张永贵站在明长城遗址河曲段的城堞上,指着远处的“一城一墙五园一广场”介绍:“我们立足黄河区位和红色资源,搞‘1+N’农文旅融合——亲子游乐园里孩子撒欢,鲜食采摘园飘着果香,玫瑰园的浪漫配着党建广场的初心,还有滑雪园冬天添热闹。黄河一号旅游公路穿村而过,人才回来了,游客涌来了,去年村集体收入370.85万元,村民人均纯收入1.58万元!”他笑着指向一片正在平整的土地:“那儿要建研学基地,明年还要办‘黄河文化节’,日子越过越有盼头。”

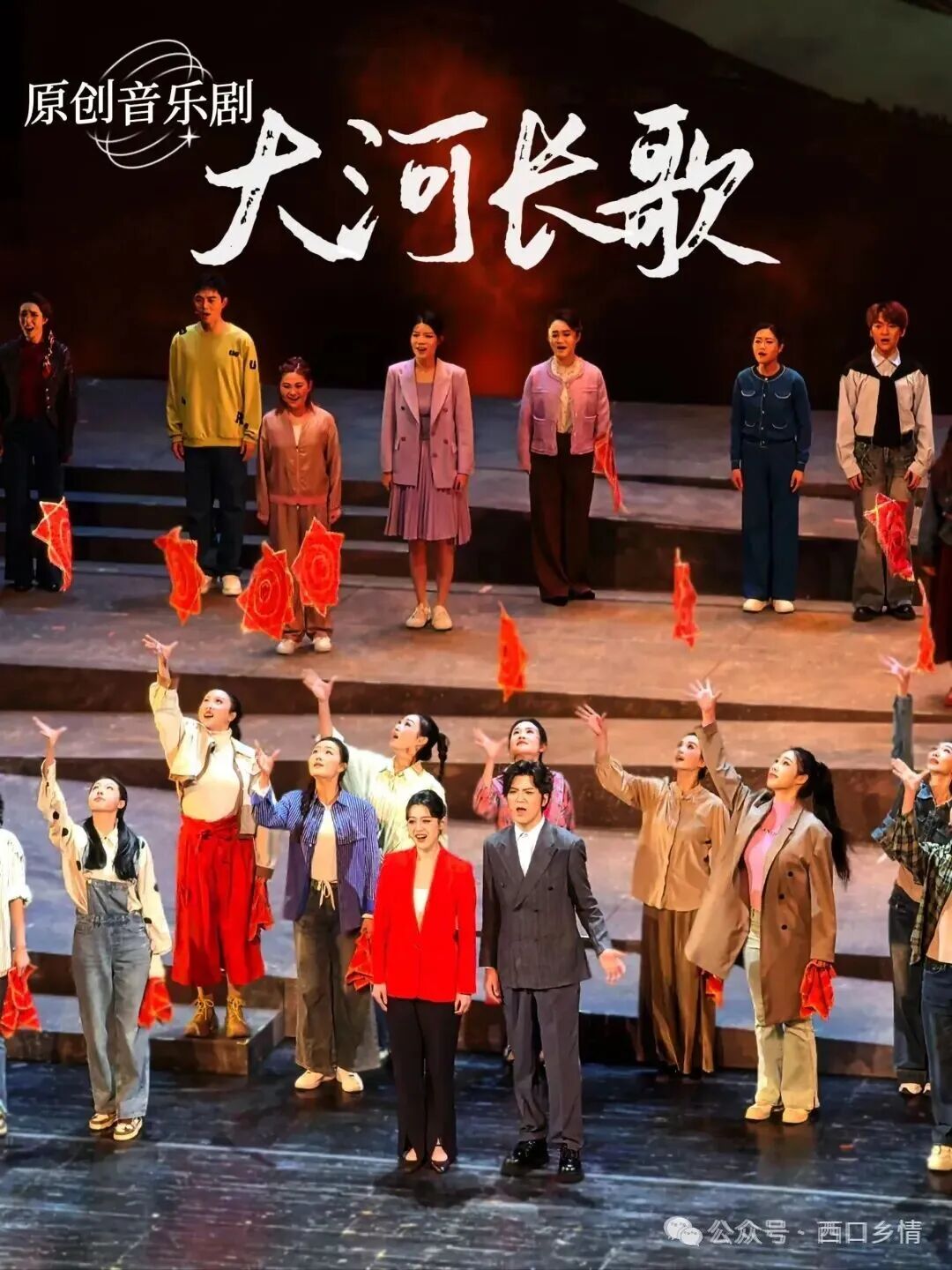

文化的传承:从“老唢呐”到“新声浪”。更动人的是,这些“土宝贝”和“新变化”里还藏着更珍贵的东西——乡愁的活态传承。有人说,河曲的风里都裹着故事。今年夏天,一部《大河长歌》让这份乡愁“活”了过来。这部由郎昆总导演、王冼平团队深耕河曲文化的大戏,把河曲民歌、二人台、河灯会三项国家级非遗揉进剧情,用两代“民歌王”何长歌、何娟娟的传承故事,唱的是黄河边的家长里短,诉的是非遗传承的薪火不息。9月28日在忻州演出时,舞台上何娟娟握着爷爷的老唢呐哽咽:“这调儿,不能断在我这儿。”台下七旬的老民歌手抹着泪跟唱;散场后年轻姑娘拽着同伴:“国庆说什么也得去河曲,听听原汁原味的二人台!”山西省文化馆李世平专家看得直点头:“这不是简单的演出,是把河曲的魂儿,种进了每个观众心里。”中北大学王燕平院长更期待:“让这出戏走出去,河曲的非遗就能走向全国!”

风里的新绿,是生活的交响。乡愁从不是旧照片里的模糊影子。它是走西口脚夫攥紧的“回家梦”,是古渡口驼铃摇醒的“烟火气”,是西口古渡青石板上的凹痕,是文笔塔下太极扇的银弧,是临隩公园古槐下的唠嗑,是白朴公园戏角的唱腔,是隩州酒厂蒸米的热气里飘出的老味道,是《大河长歌》里老唢呐的呜咽与新声的交响,是湿地公园里黑鹳掠过水面的剪影,是唐家会村采摘园里孩子脆生生的笑声。它是活着的文化,是孩子们跟着学唱的民歌小调,是归乡人闻见黄河水味儿就湿的眼眶,是市民在公园晨练时的笑脸,是农户数着卖黍米的钱笑弯的眼,更是我们想让更多人看见、听见、爱上的“河曲故事”。

朝阳漫上来时,我又走到湿地公园。归鸟掠过水面,惊起一圈圈涟漪,把远处的楼群、近处的芦苇都揉成了暖金色。有个穿校服的孩子蹲在岸边数鸭子,嘴里念叨:“一只、两只……”他妈妈举着手机拍照,镜头里是孩子红扑扑的脸,和身后“绿水青山就是金山银山”的标语。不远处,文笔塔下的广场上,广场舞的音乐又响起来了,阿姨们的笑声随着风飘过来;隩州酒业的车间里,蒸米的热气仍在升腾,混合着湿地里鸟群的鸣唱,漫过黄河,漫向更远的远方。我知道,这风里的新绿,才刚刚开始翻涌。

(窦占伟)

(责任编辑:梁艳)