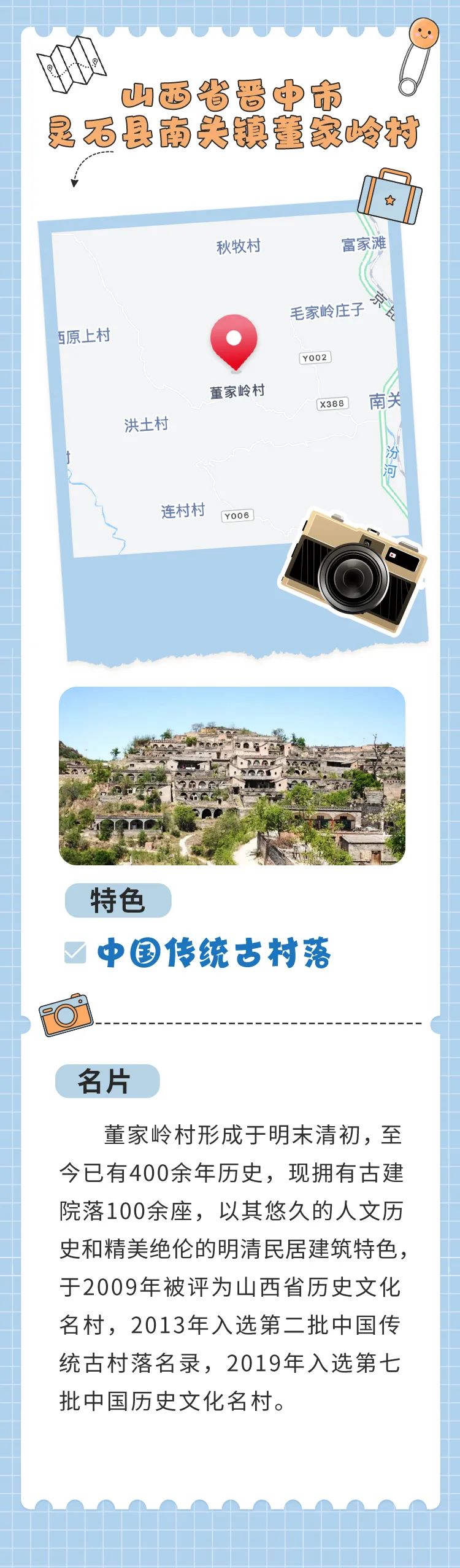

在晋中市灵石县南关镇,有一个叫董家岭的古村落,周边被绵长的群山环抱,古朴的民居依山而起,顺坡而上,层楼迭阁,雄浑壮观。这是一座全封闭的明清古堡,隐藏于黄土高坡上,诉说着此地数百年的沧桑。

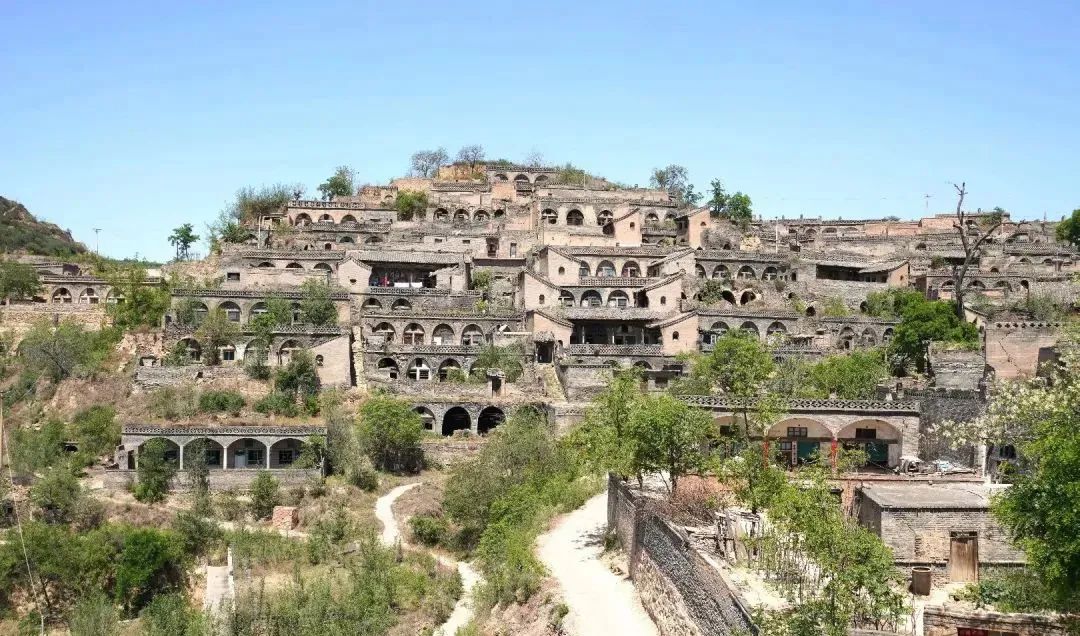

▲远观董家岭村

古色古香

精美民居演绎明清建筑典范

从南关镇出发,蜿蜒的山岭间,野酸枣和青翠的灌木林,散发着温润的气息,尽管是夏天,空气中却少了城市里的燥热。

20分钟左右的车程后,董家岭村便映入眼帘:古铜色的窑洞式房屋,一层层立体式叠加在山坡上,前以峭壁为屏,后以峻岭为靠,下以河水为险,底以磐石为基,错落有致,蔚为壮观!

据《灵石县志》记载,明代实行里村制,董家岭村所在的道美里,在城西南50里,到了清代实行里甲制,城南各村都统一归入南讹里,经历了多次辖区调整后,1983年,董家岭村成为了南关镇下辖的11个行政村之一。全村可耕地面积1500余亩,户籍人口700余人。

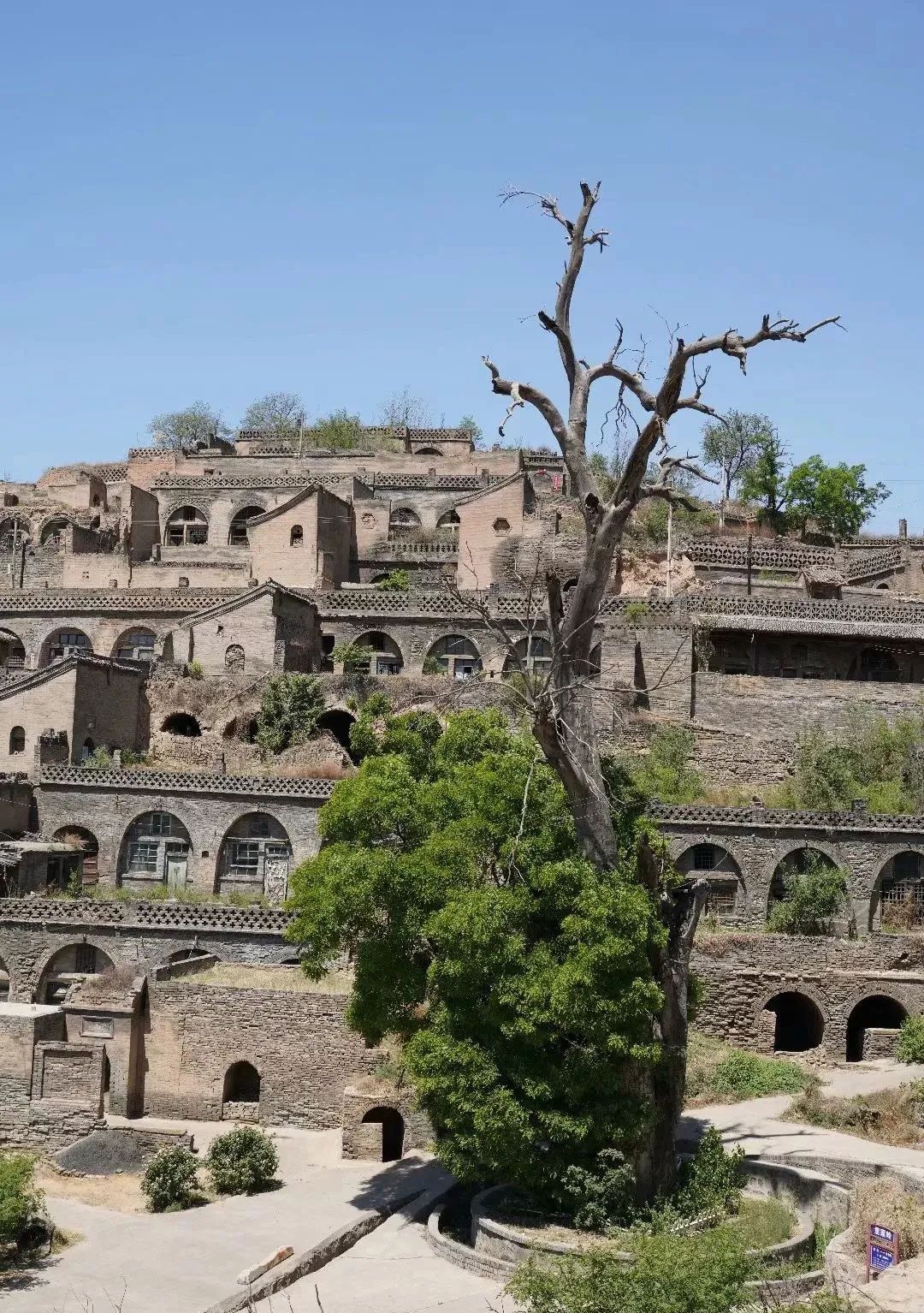

▲董家岭村古朴精美的民居

董家岭村的古建筑,是典型的明清时期民居建筑,也是黄土高坡上全封闭城堡式建筑的典范。

董家岭村原党支部书记赵志灵介绍,整个古村以村中大槐树和村对面峻岭上的魁星楼、文笔塔为轴线分布,东部上下九层,西部上下五层,以巷道为纽带,立体交叠、明暗互通,穿插于立体交错的窑洞之间,形成了可居、可匿、可防、可退的多功能山地建筑形态。

走进村中任意一座院子,都能感受到其独特精美的造型,以及对自然地势的充分合理利用。

▲高大的门厅可以看出,这是一大户人家

村里有一处院落,门口挂着“董家岭二号民居”的牌子,从高大的门庭便可看出,这曾是一大户人家,院内上房五根柱栏高达8米,厢房上部的“绣楼”残垣,展示着当时未出阁女子大门不出二门不迈的闺中生活场景。

在董家岭村的古建筑中,木雕、砖雕、石雕“三雕”技术运用广泛,农耕场景、花草鸟兽、岁寒三友、麒麟卧松、鸳鸯荷花……丰富的主题内容,体现了董家岭先人对美好幸福生活的向往和追求。

源远流长

厚重文化诉说晋商兴衰历史

从高处俯瞰,董家岭村建在形如倒放的元宝的山坡上,因而也被当地人叫做“元宝村”。

村内有银楼院、宰生院、钱庄当铺院、戏台、家祠、店铺、镖局、油坊、醋坊、豆腐坊、酒坊等院落遗址,足见当时的董家岭曾富甲一方。

▲曾经的钱庄当铺院落

明清时期,晋商以诚信闻名天下,灵石县是晋商故里。赵志灵介绍,清代灵石县有“四大家、八小家”之说,皆为该县的名门望族,董家岭即八小家之一——赵家所在地。

赵志灵介绍,历史上,赵氏家族店铺商号遍及山西、河南、河北、天津等地,据说现在临汾的鼓楼东大街,曾有半条街都是赵家永和堂的生意。

在董家岭村南部有一座观音庙,打扫观音庙的老人介绍,宋太宗年间,北辽太后设计请宋朝皇帝到董家岭赴宴,妄图将宋朝君臣一网打尽,八贤王替皇帝赴宴,由杨六郎保驾,在此庙中救出八贤王。

▲村南边的观音庙

晋剧《辕门斩子》及豫剧《董家岭赴宴》,或许可为这段民间传奇做一个有力的佐证,使得杨家将忠君卫国的英雄豪气,在这一沃土源远流长,千古流芳。

晋风遗韵

古村落保护修复重获新生

近年来,董家岭村因古朴的特色民居,悠久的人文历史,吸引了越来越多的游客。

村口的一家农家乐,便是这里旅游业发展的见证。

▲村口新翻修的农家乐

“以前村里没啥人来,后来慢慢有些摄影师和古村落爱好者过来,拍拍建筑风景,最近几年,来村里参观的游客越来越多。”村民高仲武介绍,2019年,在村委会的支持下,他在村口开了起了农家乐。

自家散养的土鸡,种的蔬菜,村里的黑山羊肉,还有周边村子里的黑猪肉,都是店里的招牌菜。带着大炕的窑洞,经过改造后安上了热水器,添置了新沙发,节假日期间,每天能吸引100多位省内外游客在这里留宿。

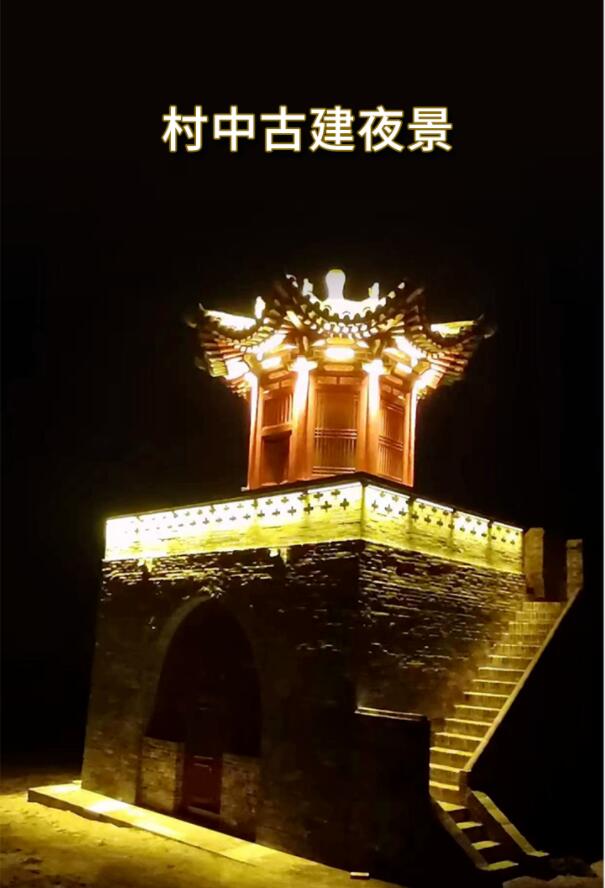

▲修复后的魁星楼、文笔塔夜景

▲正在进行修复的泊池,这是古村落排水防洪体系中的一部分

董家岭村现任党支部书记赵灵义介绍,为了保护古村落,董家岭村委会早在2015年便启动了村民分批搬迁工作,并于2018年开始对村里的古建筑和古民居进行修复。如今,村里除了一些上了年纪的老人,大部分年轻人已搬到新居。村委会的领导班子虽然换了届,但董家岭村的保护性开发工作,从未停止。

“今年五一、端午假期,有来自山东、陕西、上海等全国各地的游客到我们村,吃吃农家饭、看看古建筑,享受古村落带来的历史文化厚重感。”

赵灵义介绍,近两年,由于疫情和古村落尚在修复过程中,每月的游客量平均在一两千人次左右,但他相信,随着村里各项旅游设施的逐渐完善,今后的董家岭村,一定会迎来更好的发展机遇。

除了旅游业,近几年,村里还发展了黑山羊养殖业,有4户人家共养了400多只黑山羊,每年给村民带来十几万元的收入。

▲村里的九龙槐,重新长出新枝叶

董家岭村中,有一株300多年历史的老槐树,因其有九个分支,故称九龙槐,尽管主干已经干枯,旁枝却生发出茂密新芽。就像这座古村落一样,历经数百年风雨,重获新生!

(责任编辑:梁艳)