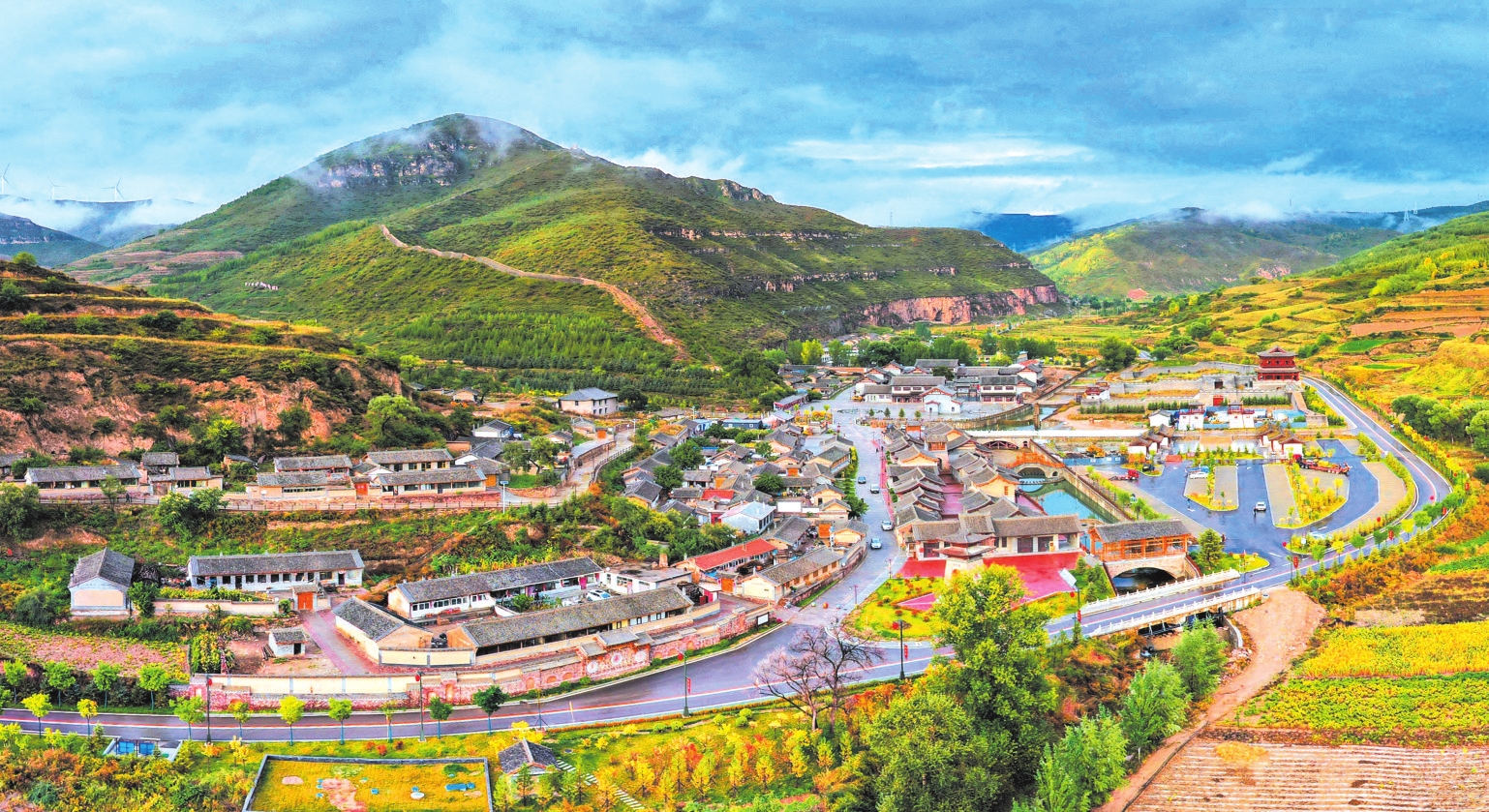

岢岚县王家岔村全貌。赵文君摄

初冬的忻州,晨雾如轻纱般笼罩着云中河畔,一条条崭新的“四好农村路”如丝带般蜿蜒在层林尽染的山峦间,将散布其间的美丽乡村串联成一幅动人的画卷。这如诗如画的乡村新貌,正是我市深入学习运用“千万工程”经验,扎实推进乡村振兴战略取得的丰硕成果。近年来,全市累计建成42个精品示范村、291个提档升级村,乡村面貌发生显著变化,农民群众获得感、幸福感持续提升。

规划引领 绘就乡村振兴新蓝图

走进岢岚县宋家沟村,规划整齐、设施完善的乡村客厅映入眼帘。难以想象,这里曾是一片黄土裸露的闲置地。如今,村民们三三两两围坐在新安装的健身器材旁闲话家常,脸上洋溢着幸福的笑容。这一变化得益于我市坚持规划先行的工作思路。通过成立工作专班,采取分类施策的方法,将村庄规划与地域特色深度融合。在具体推进过程中,我市对剩余104个村庄分别采取差异化规划策略:13个纳入2025年度编制计划,13个纳入乡镇级国土空间规划统筹编制,14个纳入城镇控制性详细规划统筹编制,64个纳入乡镇规划进行“通则式”管理。截至目前,2025年计划建设的400个村中,已有七成完成规划编制工作,“一村一韵、连片发展”的振兴格局正在逐步形成。

项目带动 激发乡村发展新活力

五寨县甜糯玉米加工车间里,机器轰鸣声不绝于耳,工人们正在生产线上忙碌着,将金黄色的玉米进行精细加工后打包装车。这座投资千万元的农产品加工厂,是我市实施“千万工程”产业项目的一个生动缩影。去年,全市共实施“千万工程”项目635个,完成投资13.6亿元;今年又实施项目448个,其中包括农文旅产业项目74个、基础设施项目187个、公共服务项目8个、人居环境项目109个、乡村治理项目2个和其他项目68个。特色民宿、农耕体验等新业态如雨后春笋般涌现,为乡村经济发展注入了强劲动力。这些项目的扎实推进,使得全市杂粮产业年产值达到44亿元,成功打造了“一都八乡”国字号品牌矩阵。

民生改善 提升农民生活品质

“花9元钱就能吃到三顿热乎饭,这比自己做饭省心多了。”河曲县焦尾城村的老年餐厅里,正在用餐的老人高兴地说。该村将150平方米的村委会闲置房屋改造为可容纳60人就餐的老年餐厅,有效解决了村里老人的就餐难题。楼子营镇创新推出“到店就餐+送餐上门”双模式,腿脚不便的老人只需一个电话,热饭热菜便能在半小时内送到家中。这一暖心举措是我市着力改善民生的具体体现。通过盘活闲置资源、整合社会力量,河曲县已建成“幸福老年餐厅”128个、“好邻居助老餐桌”7个,助餐服务覆盖1.4万名老人,让老年人切身感受到了“千万工程”带来的温暖。与此同时,我市持续推进农村人居环境整治,整改各类问题厕所8477户,新改(建)卫生户厕7804户,排查整改非正规垃圾堆放点48处,农村生活垃圾收运处置体系基本实现自然村全覆盖。

治理创新 培育文明乡风

11月20日,定襄县崔家庄村的村务公开栏前,村民们正在查看本月的积分评比情况。该村创新推行“积分制”“清单制”,开展党员、示范户“亮牌”活动,制定了涵盖环境卫生、邻里关系等38项内容的村规民约,通过实施“街长巷长”负责制、“门前三包”责任制、“流动红旗”评比制等措施,有效激发了村民参与乡村治理的积极性。这些创新实践促进了我市乡村治理水平的全面提升。目前,全市已对2650名村党组织书记实行星级化管理,建成1个市级、15个县级、163个乡级“一站式”调解中心,配备专兼职调解员3697人,形成了矛盾纠纷“统一受理、集中梳理、依法办理、限期处理”的工作机制。文明乡风、良好家风、淳朴民风日益浓厚,新时代文明实践中心、所、站实现全覆盖。

当前,我市正以学习运用“千万工程”经验为引领并推进乡村全面振兴。从河曲县用“一餐热饭”温暖万千老人的民生温度,到定襄县以“积分制”激活乡村治理新动能的创新实践;从岢岚县将闲置地改造为乡村客厅的美丽蝶变,到五寨县让甜糯玉米变身致富产业的生动范例——这些实践充分表明,学习运用“千万工程”经验,就是要从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手,于细微处见真章,让发展成果更多更公平惠及全体人民。

站在新的起点上,忻州将在巩固拓展脱贫攻坚成果、改善人居环境、做强特色产业、创新乡村治理等方面持续发力,努力让万千乡村的幸福图景在忻州大地上绽放出更加绚烂的光彩。(记者刘鑫林)

(责任编辑:卢相汀)