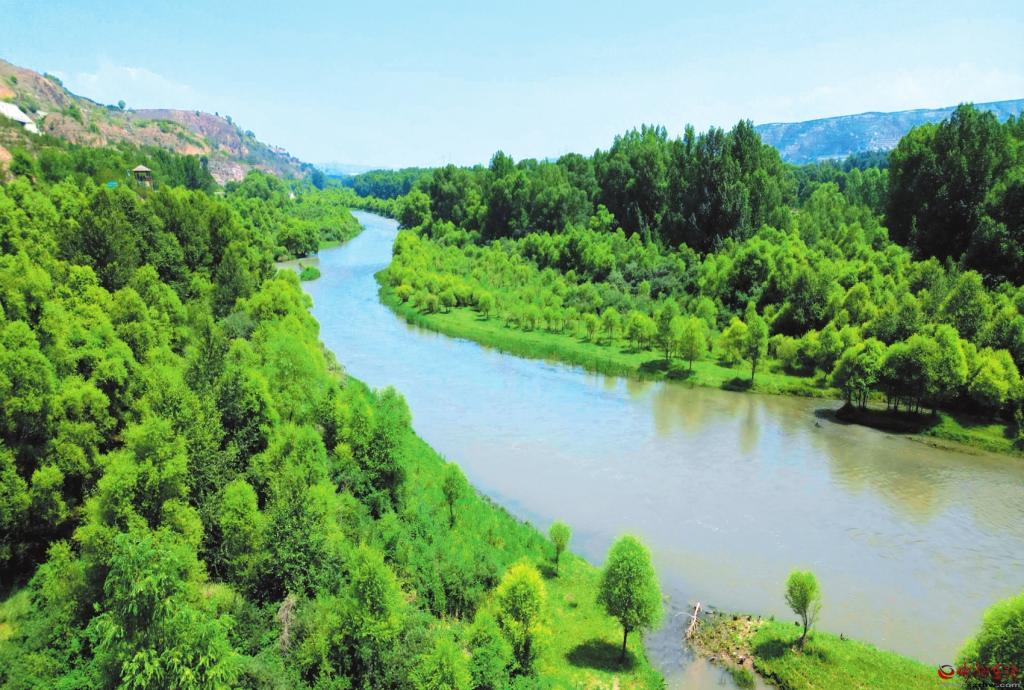

图为汾河静乐段。本报记者申健 陈勇升 摄

盛夏的汾河川湿地公园,绿草随风摇曳,白鹭掠过水面留下阵阵涟漪,蝉鸣与流水声交织成曲。居民王凤香女士牵着孙子的手走过亲水步道,指着粼粼波光说:“从前这河面上总漂着垃圾,现在你看,连水草都清清爽爽,水清得能照见人影,周末来散步的人越来越多。”

这条孕育三晋文明的母亲河的崭新变化,这份触手可及的生态幸福感,正是我市以河长制为“总钥匙”打开生态治理之门的生动注脚。从2016年年底启动河长制,到2017年全面建立工作体系,几年间,我市积极推动制度创新、科技赋能、全民参与,不仅实现了河长制从“有名有实”到“有能有效”、从“管得住”到“管得好”的跨越,更以幸福河湖建设为抓手,书写了生态文明建设水治理的“忻州样本”。

织密责任网络:从“双总河长”到“千名巡查员”的立体守护

2019年,我市率先在市级实行“双总河长”制度,党委政府“一把手”同时挂帅,让河湖治理从“部门事”变为“党政责”。随后,这一制度迅速覆盖市、县、乡三级,三级党委政府“一把手”都成为推行河长制的总督导、总调度,忻州的治理体系实现了从“搭框架”到“强筋骨”的蜕变。

“2024年3月15日,巡查发现河道有疑似非法采砂痕迹,随即联动水利、公安、生态环境部门联合核查;4月20日,整改完成,河床复绿……”这样的“河长日志”,全市2734名河长(市级9名、县级130名、乡级420名、村级2175名)每人都有一本,如同“生态管家”,覆盖每一段河道。

责任链条的“最后一公里”,是1278名基层巡查员,小到漂浮物、大到违建,都在他们的“生态台账”里留痕。在滹沱河忻府区忻口镇高城村段,巡河员罗前绪(村级河长)每天天亮就出发,夏天顶着炎炎烈日,冬天迎着凛冽寒风。“我负责5公里河道,从桥涵到滩涂,每处都得细看。上个月在河滩发现两袋建筑垃圾,拍照上报不到2小时,上级河长就组织人员过来清理。”他的手机里存着300多张巡查照片,“以前巡河是‘走过场’,现在有定位、有考核,干得不好要扣绩效,谁还敢马虎?”

创新制度机制:十项“硬规矩”+联动“巧办法”破解治理难题

走进市河长制办公室的会议室,墙上的“十项工作制度”牌匾格外醒目。从市级会议制度到成员单位工作规则,从信息共享机制到考核奖惩办法,这套覆盖市、县、乡三级的“制度工具箱”,让河湖治理从“模糊地带”走向“精准操作”。

制度不仅是挂在墙上的,也是体现在实际行动里的——市级河长每季度至少巡查1次,县级河长每两个月1次,乡级河长每月1次,村级河长每周1次。去年全市各级河长累计巡查10万余次,整改“四乱”问题103个,整改率96.3%。

更具创新性的是“部门联动”机制。我市持续推进“河湖长+”合作机制创新落实,目前参与联动机制的部门有10个。其中,最早建立的“河湖长+检察长”协作模式发挥了引领示范作用。2022年4月,忻州市人民检察院收到群众反映,某房地产开发公司在项目建设中存在浪费水资源问题。立案后,依托“河湖长+检察长”协作机制联合巡查检查,于4月22日发出诉前检察建议,水利部门督促该公司编制完成项目取水许可水资源论证表,加强节水管理;税务部门将企业应纳税款65376元全额征缴入库。此后,水利部门在全市部署开展建设工程施工降排水专项整治,督促25处在建项目依法办理取水许可并全部安装计量设备;检察机关延伸职责,共就类似情形立案监督12件,收回水资源税款25万余元。

另外,为推动河湖管护迈向精准化、智能化、高效化,提升水环境治理效能,我市也在积极探索“智慧巡河”新举措,通过建立“远程视频监控+无人机巡航+现场巡查”立体化巡查网络,实时监控河道水量、水质、岸线变化,为河长制工作注入科技动能。从“用脚丈量”到“云端守护”的转变,将有效推动河长制向纵深发展。

夯实基础工程:从“划界确权”到“幸福河湖”的精准治理

河道管理曾因“界限不清”吃尽苦头:村民在河滩种玉米,企业在河岸边建仓库,“到底是不是河道?”成了扯不清的官司。2020年,我市率先完成157条50平方公里以上河流、3个湖泊的管理范围划界;2023年更将“触角”延伸至113条小流域,河湖空间管控有了清晰的边界。

在此基础上,“一河(湖)一策”方案成了河湖治理的“药方”:汾河重在“修复”,山水林田湖草生态修复综合治理让汾河上游率先实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”;滹沱河聚焦“水质”,拆违、清淤、退耕……,综合施策,国、省考断面水质持续好转,稳定达标;黄河剑指“采砂”,3年整治让38处“砂坑”变“绿滩”。数据最有说服力:全市累计清理阻水林木及高秆作物774.3亩、违章建筑4.37万平方米、垃圾120万余方、砂石料74万余方,为幸福河湖建设奠定了坚实基础。

作为精准治理的生动实践,我市以“先易后难、典型带动”策略推进幸福河湖建设:2024年汾河宁武段、静乐段等7条(段、个)河湖(库)成功入选我省首批幸福河湖。其中,五台县唐家湾水库、汾河宁武段、汾河静乐段3处获评五星级幸福河湖;2025年,我市将全力推进滹沱河定襄段、偏关河偏关段等6处幸福河湖建设。这些河流既是区域重要水系,又兼具水文化底蕴与经济发展潜力——如汾河宁武段、滹沱河繁峙段作为源头河段,通过综合治理实现了“水安澜、水生态、水文化”三位一体提升,成为“绿水青山就是金山银山”的鲜活例证。现今,每一条河都成为了忻州的“生态名片”,“河畅、水清、岸绿、景美”也从愿景变为常态。

深化专项整治:从“当下治”到“长久管”的生态自觉

在静乐县段家寨村,村支书刘伟回忆:“汾河流经我们村,以前村民为了方便,随手就把垃圾扔在河里,河道被堵得只剩窄窄一条。得益于‘清四乱’专项整治和村民环保意识的提高,现在已经彻底改观。”他笑着说,“现在村民都说,‘护河就是护自己的饭碗’。”

尽管“清四乱”已有效整改564处问题,但忻州没有止步——14处历史遗留问题被列入“攻坚清单”,制定整改方案并明确时限、责任人;妨碍行洪的46处问题全部销号,有效保障了河湖安澜。

更令人欣喜的是,护河正从“政府干”变为“全民管”:全市开通24小时举报热线,优化涉河湖问题举报奖励机制;“净河、护滩”志愿者巡河护河活动已连续开展3年;群众自发巡河发现问题,制止破坏河流生态行为,“民间河长”随处可见。

水流万里终有魂,治理永远在路上。从划界确权到智慧监管,从一河一策到幸福河湖,再到下一步推动河长法定职责具象化、实现智慧河湖平台全覆盖、深化“河湖长+”联动机制,忻州的治水实践处处折射着“久久为功”的清醒意识。(记者 乔龙飞)

(责任编辑:卢相汀)