作者:张培云

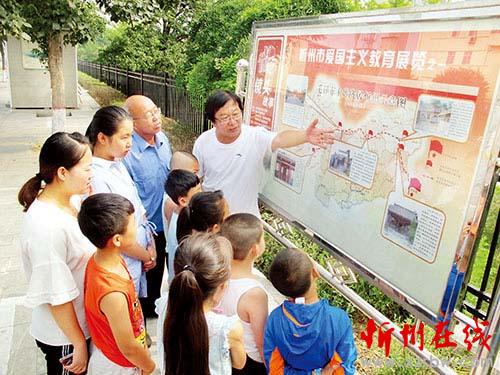

档案人董建平(中)向青少年义务宣讲爱国主义教育展览。

张云平 摄

2017年“五一”节前夕,近百位原忻州文工团的老艺术家、老同志从祖国四面八方回到忻州,有的甚至从国外专程赶了回来,他们此行的目的只有一个,那就是参加市档案局退休干部董建平主编的《弦歌不绝——忻州文工团记事》一书首发座谈会。座谈会上,大家畅谈了当年在文工团度过的艰苦岁月和对艺术的孜孜追求,特别是看到书中有那么多历史老照片和对文工团每位成员的客观介绍,所有的同志都感慨万分,不仅对档案和档案工作有了全新的认识,而且对当年名不见经传、而今成为热衷于档案文化传播的文化档案人董建平更多了几份赏识和景仰。

从20世纪60年代到本世纪初,忻州文工团存在了四十年。四十年里,忻州文工团既坚持了民族传统艺术之魅力,又吸收了外来经典艺术之特长,继承发展,推陈出新,形成了土洋结合、雅俗共赏的独特风格,推出了一大批群众喜闻乐见的艺术作品,也走出了一大批国家级、省级优秀的著名导演、剧作家、音乐家和表演艺术家,无论本乡人还是外来客都深爱不已。如今《想亲亲》、《走西口》早已唱响全国,走向世界,但人们仍然忘不掉二人台小戏《陈三卖猪》、繁峙秧歌《火车开到山里来》等经典作品。《弦歌不绝——忻州文工团记事》一书全面记录了文工团的发展与变迁,它让每个在文工团工作的同志难忘,让所有知道忻州文工团的人留恋。

其人其事 生动多彩

主编董建平同志曾是一名文艺工作者,也是一名档案工作者,深谙文化工作影响力的不可替代性和档案工作的重要性,他把《弦歌不绝——忻州文工团记事》作为搞好档案文化创新和建设的一个重要任务来完成。同时这本书的出版也让更多人认识到档案不仅有查考作用,凭证作用,还有更为重要的宣传作用和资政育人作用。

在忻州,相信很多人还记得2008年夏秋之季忻州市档案局在城区体育广场展出,并在14个县(市、区)主要广场巡回展出的《档案见证历史》大型历史图片展,50块图版,数百张以黑白为主的老照片,在不到两个月时间内,观摩人数达五十万人次,创造了忻州有史以来观展人数最多的记录。与此同时举办的以珍贵档案资料实体为主展出的《忻州档案珍品展》,让人们初步领略了档案文化的魅力。之后几年,市档案局又先后推出了《忻州老城》、《党和国家领导人在忻州》、《老电影留给我们的红色记忆》、《河曲民歌二人台》以及《范远、李志强捐赠图片展》等多个依据馆藏档案资料为主的大型图片展,这些展览从设计到展出,全部都是时任市档案局局长助理的董建平同志的杰作,这些活动开创了忻州档案文化走向社会、走向公众的第一步,赢得了广大干部群众的赞誉。

讲到这里,很多人会提出,为啥一个档案工作者能把档案与文化结合得如此紧密,做得如此生动多彩?其实我们从董建平同志的生活与工作经历就可知道个大概。董建平出生于一个干部家庭,用他自己的话说“我是我们家里第四代共产党员,我不能给我的祖辈丢脸,更不能给党丢脸”,家庭环境的熏陶对于他的成长有着重要因素,他从小就注重学习,勇于实践。1970年,他从太原分配到忻州工作,先在地区文工团从事舞蹈和后勤工作,后因工作需要,组织上调他到地委组织史办做编辑组织史的工作。在这里,他开始真正接触到了档案,为了组织史资料更真实、更准确,他废寝忘食一头扎进档案馆查阅了上万卷、数百万页档案,加之他记忆惊人,很多资料瞬间变成了他脑袋里的活档案。为了对历史负责,他不仅依靠查阅档案,而且亲自走访战争年代过来的老干部、老领导。忻州地委成立初期的七个地委委员,他寻访见到了六人,包括原地委书记张移凤、副书记张琪祥、组织部长田泽仁、行署专员程子圣、副专员郅荫堂、公安处长谷震等。他不怕跑腿,不怕磨嘴,反复核查,他对历史负责、精益求精的精神,让许多老干部赞不绝口,也使深受感动的不少老干部主动把珍藏多年的历史照片、资料、工作日记等捐给了档案馆。上世纪八十年代末,董建平同志调进了市档案局,他的这一“特有”的与人沟通方式,超强的发现和捕捉档案信息能力,在档案工作岗位上得到了充分的发挥,为档案馆征集回来大量的珍贵档案资料。2008年,在董建平同志的努力下,原文化局干部王斌同志的遗属将王斌同志生前收集的忻州地方民间音乐资料,全部捐给了档案馆,这些档案资料为传承和保护非物质文化遗产,挖掘忻州民间音乐素材,弘扬本地区优秀文化起到了重要作用。这之后,每逢假期,全国各地音乐院校和从事艺术专业的师生来忻州采风,文化部门就主动介绍到档案馆,当师生们看到那整整齐齐排列在档案密集架上的原始音乐资料,都说:“走遍中国,第一次看到档案馆有着这么多丰富的民间音乐资料”,由于馆藏档案不断充实,进馆资料不断丰富,档案查阅率和利用率也大幅提高。董建平就是利用这些馆藏档案并通过征集来的资料,设计了一个又一个颇受群众欢迎的展览,编辑出一本又一本精致的画册和书刊,使越来越多的人通过展览和书刊认识到了档案工作的重要性,认识到了档案文化对社会发展、历史传承、文化建设都有着不可替代的作用。

不忘初心 继续前进

2013年,董建平退休了。他虽然离开了工作岗位,但仍然在继续为档案文化的传播和建设奉献着。档案局要举办展览,他仍然是主要策划者,从征集资料到图版设计,哪一个环节也少不了他。除参与局里的相关活动外,他还协助其他单位办展览,编书刊,征集资料,收集老照片,他始终不忘自己是一个档案人。他说“这辈子和档案分不开了”。不少单位和个人主动联系他做展厅,搞陈列,连长治、晋中等外地档案部门也找他征求展览意见,其中一个重要原因,就是他不仅具有丰富的想象力,创意新颖且大气,更重要的是他把档案文化融入展陈,让人们看到了档案在社会生活中、在教育功能上发挥的重要作用。他设计制作的历史展,许多人看了都被震撼,他就是通过那一张张发黄的老照片、旧资料,让参观者体会展览背后的故事,并从中得到启发、受到教育,然而这恰恰就是他做展览能够成功的一点。

在河曲、代县、宁武等县,他设计制作的展览往往受到领导、专家和群众各方面的一致赞扬。他说遗憾是常有的,我们应当尽量减少遗憾。一些重要档案资料现在不去寻找,随着时间的推移,将来更难找到。在河曲县人民检察院做院史展时,按照常规做法,展览设计施工方是不负责展览内容的,一般是由单位提供展览内容,然后设计人员根据提供内容进行设计和施工。当时检察院正好缺少第一、二两任检察长的相关图片资料,难道让墙上空白?这时,董建平主动承担起了征集资料的任务,通过档案馆这个平台,寻找线索,电话联系,并派人下宁武,上偏关,终于找到了两任检察长的图片资料,弥补了检察院多年缺失最早两任检察长资料的遗憾,也为县档案馆丰富了馆藏。他的这种态度和精神,让不少单位对他给予了充分的信任,也通过这件事,让他明白了历史展最重要的是真实的展览内容和丰富的陈列物品,这是展览工作的核心,而档案正是解决这一问题的关键,董建平把档案征集和展览设计有机结合,解决了展览陈列工作最大的难题。

他勤于学习,善于发现,乐于助人,勇于吃苦的精神,受到很多单位和个人的赞扬。他把档案与文化有机结合,让不少忻州著名的文化名人都对他刮目相看。陈巨锁、张启明、杨茂林、刘引弟、范二保、白炜明、范远、杨仲义等忻州知名书法家、画家、作家和摄影家都对董建平给予称赞。他设计制作的《走近代县》县史展,受到国家档案局两任局长的高度评价,并在全国档案系统推荐,使一个小小的代县档案馆受到了全国很多档案馆的关注,千里之外的广东、新疆、青海、内蒙古等不少省、市档案部门也派人来参观学习交流。董建平把档案文化建设和推广视为己任,告诉人们档案不仅仅是用来保管的,更是有利用价值的。近几年,他把档案馆爱国主义教育基地建设作为档案文化实践的突破口,一边走出去学习,一边根据自身特点进行创新。他说,档案馆爱国主义教育基地建设,是各级国家档案馆业务建设和文化建设的重要内容,是档案部门的一个窗口,是未来发展和走向公共档案馆的重要一步,是开展档案史料征集进馆的重要措施和手段,也是宣传和弘扬本地区优秀文化、了解本地域历史发展变迁的学习实践场所,由于他把这一理念始终贯穿于设计和展陈中,他参与的展览普遍受人关注。很多人找他做展览展馆,看重的就是他懂历史,懂艺术,懂档案,有创意,看重的就是他对档案资料独到的鉴赏能力和征集档案资料中锲而不舍的精神。

他依靠档案资料编撰了书刊和画册,特别是画册《忻州老城》编辑完成后,时任中央书记处书记、中宣部部长的刘云山同志亲自题写了书名,画册不仅受到了各级领导和广大群众的高度赞扬,更是为保护和开发忻州老城、传承本地优秀文化遗产起到了积极的推动作用。十年过去了,如今老城保护和开发工作正如火如荼地进行着,谁能说不是档案工作者在其中起了一定作用?市、区规划部门墙上悬挂的老城平面图,不正是董建平同志查阅大量档案资料并反复现场踏勘丈量而亲手描绘的吗?他编撰的《档案见证河曲民歌二人台》一书,站在历史的角度,客观评价了二人台的起源和发展,为保护和传承河曲民歌二人台这两个国家级非遗项目起到了积极作用。他编著的《弦歌不绝—忻州文工团纪事》一书,把一个小小的地区文工团再现得活灵活现,成为我市单位历史最全的史料,成为一个单位最真实的历史见证。许多文工团的老同志看到这本书后,纷纷表示要为忻州的文化繁荣和历史传承贡献自己的力量。这就是文化的力量,这就是档案的魅力所在。如今,董建平把档案文化的内涵不断扩大,他寻访古村落、古民宅、古庙宇、古戏台、古桥梁,通过拍照和文字记载留作档案,他把民俗文化、民间工艺、民歌艺术都作为档案文化的一部分加以挖掘,他说,档案文化范围很大,需要我们去发掘和宣传,这些古老而优秀的文化再不保护,不挖掘,不宣传,就会永远埋没在历史的长河中了,档案部门是个跨界部门,各行各业都能接触到,档案部门有责任做好这桌文化大餐。这就是档案人的不忘初心!

(责任编辑:卢相汀)