“酒后驾驶”严重危害公共安全,已经成为“共识”。今年5月1日,“醉驾入刑”实施五周年,通过公安部门“严厉”的路面执法,我国酒驾形势得到改善。

但目前社会关注点仍在民警执法层面,却忽视了酒与车的文化冲突。中国“酒文化”延续千年之久,“我有一壶酒,足以慰风尘”一条诗句的接龙吸引了1800万人的参与。而与之相比,我们的“反酒驾文化”还非常年轻,只是初具雏形。要缓解这一状况,需要直面我国的酒品产业和文化的痛点,让内因发挥作用。

研究表明,我国内地消费者普遍不清楚饮料,酒标签中印刷有警示语。我国缺少酒品标签设计标准,虽然有些社会企业已有意识加入警示语,但由于没有内容、格式、字体、印刷等相关标准要求,就连同一家公司不同地区出产的酒品标签都不尽相同。标准化具有文化价值,影响着社会的公益情怀。而我国酒品消费多为20-50岁的青壮年,与驾驶人群体在年龄上高度重叠。非健康的“酒文化”和“反酒驾”意识的淡漠,对禁止酒后驾车管理带来了一定困扰。

对此,我们对比了国外的做法,可以发现——

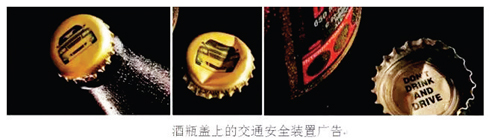

美国将警示语作为酒品包装的强制性标注内容,要求饮料,酒的品牌标签、独立的前标签或者背标签、侧标签都应独立,并有别于标签中其他信息地标示:“政府警示,根据普通外科医生建议,孕妇不应该饮酒,以防止新生儿缺陷,饮酒会减弱个人驾驶车或操控机械的能力并可能引发健康问题。”此外,国外的产品包装设计上也植入了公益理念。如上图广告可对饮酒人群针对性的进行广告宣传,采用打开酒瓶盖必须以破坏“车辆”为代价的形式,传达喝酒不能开车的安全理念。

国外还有很多倡导理性饮酒的专门组织,多数酒类集团、品牌都是其成员,例如英国的Drinkaware基金会、美国反对酗酒司机的母亲组织(MADD)、南非安全到家组织等。利用洗手间、卫生间等公共室内环境,针对具有交通违法倾向的人群进行交通安全宣传。

酒驾危害不亚于食品安全,谁都没办法置身事外。“喝酒不开车,开车不喝酒”应该成为全民的诉求。“我有一壶酒,足以慰风尘”后面应该紧跟“喝了这杯酒,就从头来过吧”。如果可以逐步尝试将交通安全理念植入城市景观和文化,便可唤醒社会对“反酒驾”的积极关注和参与。在此基础上推动相关法律法规完善、行业组织自律、社会舆论监督,使交通安全社会共治体系机制化、长期化,从共知到共识,再到共治,为酒文化注入“反酒驾”的健康因子。(来源:122交通网)

(责任编辑:卢相汀)